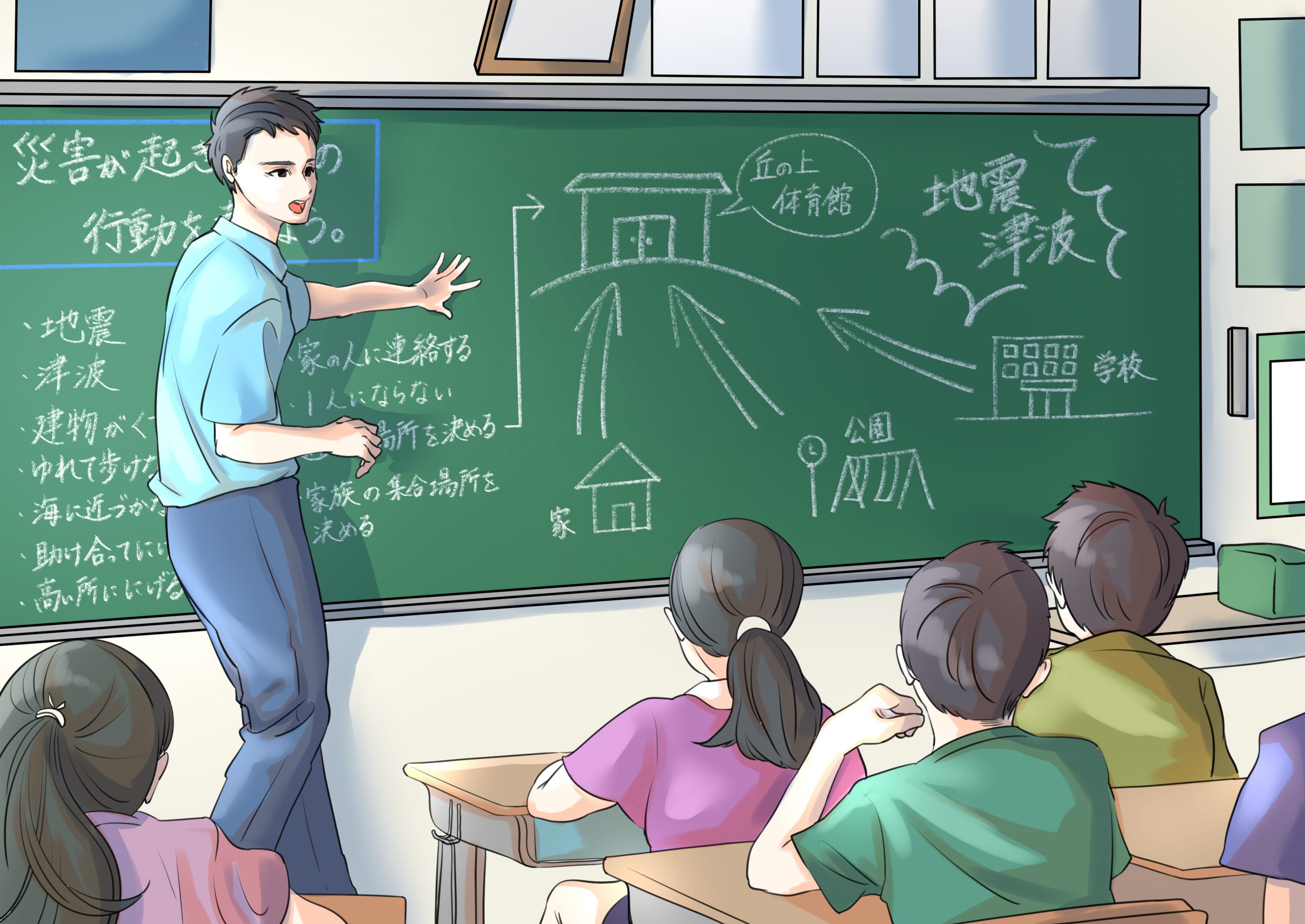

夏休みの学習課題や自由研究の適切な出し方とは

自ら課題に取り組める子を育てる夏休みの課題学習の出し方のポイントを紹介します。

執筆/神奈川県公立小学校教諭・木村綾子

目次

自分から課題に取り組める子を育てる

夏休みの宿題をそれぞれの学年や学級で出すところが多いと思います。

これまでの学習でもう一度しっかりと押さえておきたい内容がある場合は、その内容を中心に課題を考えられるでしょう。また、長期の休みだからこそできるものに創意工夫して取り組めるようにすることもねらいにできます。

その場合、「なんでもいいよ」「好きなことに挑戦してみよう」では、まだ経験の少ない子供も保護者も困ってしまいます。夏休み前に自分の学習課題をつくるところまで指導できるようにしましょう。

課題の内容

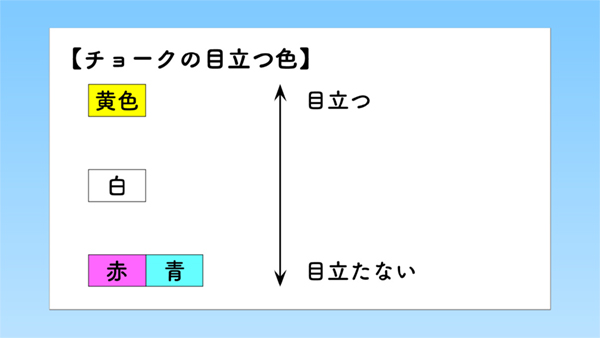

既習の内容から出す課題については、どのあたりを復習するときのポイントにしたらよいかを明確にしておきましょう。例えば、漢字なら「書き順を意識しましょう」「その漢字を使った熟語を集めましょう」など、分かりやすくしておくことが大切です。また、一人ひとりの課題に合わせて復習に取り組んでほしい場合には、面談などで事前に保護者に伝えておくようにしましょう。

課題の取り組み方

学年や学級の実態にもよりますが、学習計画表や出された課題を終えたかどうか、子供自身が自分で確認できるようなチェックシートがあるとよいでしょう。低学年であっても、自分から進んで課題に取り組めるようにしていきたいものです。

自由研究などの内容紹介

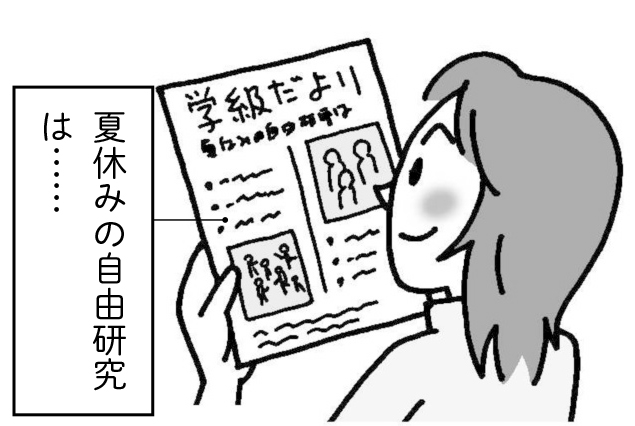

学校によっては、宿題とは別に「自由研究」と呼ばれる、自分でやりたいことを決めて取り組むものがあるかと思います。その場合、子供たちはもちろん、保護者にも何かの機会に昨年度の一年生や二年生がどんなものに取り組んだのかを、紹介しておくのがよいでしょう。

また、子供たちとは、事前にどんな課題に取り組みたいかの話合いをすると、いろいろなアイデアが出てきます。そこで出たものを、学年だよりや学級だよりで保護者にお知らせしておくこともできるでしょう。

夏休みに入る前に、子供たち自身で、ある程度の計画や見通しがもてるように指導しておくことが大切です。

夏休み明けに自由研究を展示した作品展を行う学校もあります。事前に学校や学年の教師に確認しておきましょう。作品展がある場合は、そのことも保護者にも伝えておきましょう。

イラスト/佐藤雅枝

『教育技術 小一小二』2020年7/8月号より