外国人児童の指導と支援Q&A

「保護者への外国語対応、ニュアンスの伝え方が難しい」「生活様式など、日本の学校システムに慣れるのが厳しい子がいる」「日本国籍の子と外国人児童との関係構築の方法がわからない」「学習面でつまずいている子に対し、どこでつまずいているのかを見極める手段、どう指導するのかを知りたい」など、「みんなの教育技術」に寄せられた先生方の多くの声を基に、外国人児童指導のスペシャリスト菊池聡先生にQ&Aの形で指導のポイントを教えていただきました。

菊池 聡●神奈川県横浜市公立小学校教諭。国際教室担当外国人児童が70%を超える小学校2校に勤務後、現職。著書に『〈超・多国籍学校〉は今日もにぎやか!』(岩波ジュニア新書)

目次

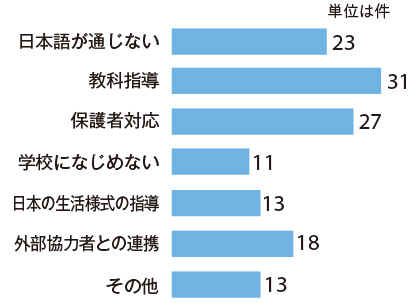

アンケートに現場の切実な声が寄せられました!

Q.外国にルーツをもつ子供の支援や指導について、日頃困っていることがあれば、教えてください(複数回答可)。

まず気を付けるべきこと

Q クラスに外国人児童が転入してきます。受け入れ時の対応で気を付けるべきことを教えてください。

A 受け入れの段階で通訳を付け、確実な聞き取りを。

最初が肝心です。日本語が苦手な保護者など後からの連絡が難しいこともあるので、受け入れの段階で通訳をつけ、国が示す書類(※)などを参考にして必要事項を確実に聞き取ります。例えば、日本では「氏名」は「戸籍名」と同義ですが、「通称名」がある国も。特に生年月日はよく確認して、受け入れ学年を明確にしましょう。言語の関係で学年を下げる場合は、将来を見据えて保護者と子供とよく話し合ってください。日本滞在歴は高校受験の特別試験と関係する場合があるので、パスポートなどを見せてもらい、学校側で把握しておくことが大切です。

(※)「特別の教育課程」 「個別の指導計画」様式1・児童生徒に関する記録

Q 担任として、どんなことに気を付けたらよいですか?

A 見通しがもてるよう情報伝達を。学習用具はストックを用意する工夫も。

教師が無意識にイメージしている「学校生活」とは、自分が受けた「日本の学校教育」です。もしかしたら担任をする子の「学校生活」のイメージは、全く違うのかもしれません。まずは、この差異を想像してみてほしいと思います。そして子供が「日本の学校生活」の見通しをもてるよう、「授業や給食、掃除は、こんな感じだよ。運動会、宿泊学習もあるんだ」など、画像などで具体的な情報を伝えます。

来日直後の保護者は生活に必要なものを買いそろえるだけでも大変です。PTAと協働して、年度末に使わなくなったランドセルや体操着、お道具箱、手提げ袋などを寄付してもらってストックしておき、貸し出す工夫などもあります。