小5算数「図形の面積」指導アイデア

執筆/東京都公立小学校教諭・依田理恵子

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都公立小学校校長・長谷豊

目次

本時のねらいと評価規準

本時の位置 7/13

ねらい

既習の面積の求め方を用いて、台形の面積の求め方を考える。

評価規準

既習の図形に帰着して、台形の面積の求め方を考え、既習の公式を活用して面積を求めることができる。

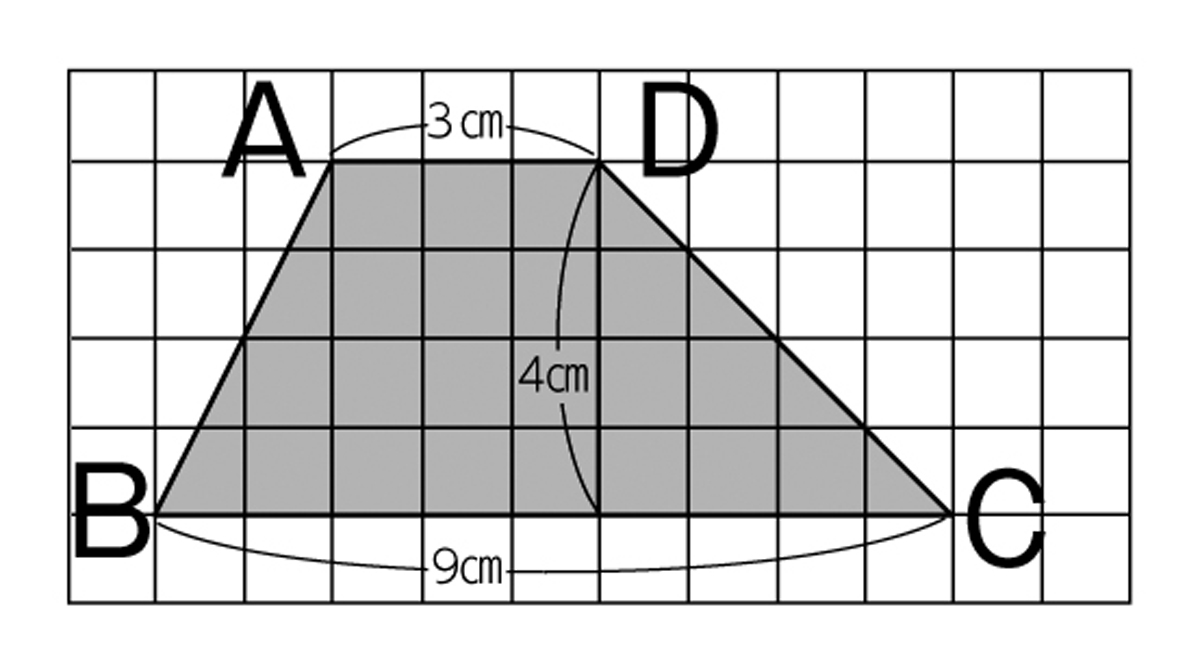

今日はこの図形の面積の求め方を考えましょう。どんな図形ですか。

台形です。

平行な線が一組ある四角形です。

面積の求め方は、まだ学習していないな。

本時の学習のねらい①

これまでに学習した形を使って、台形の面積の求め方を考えよう。

見通し

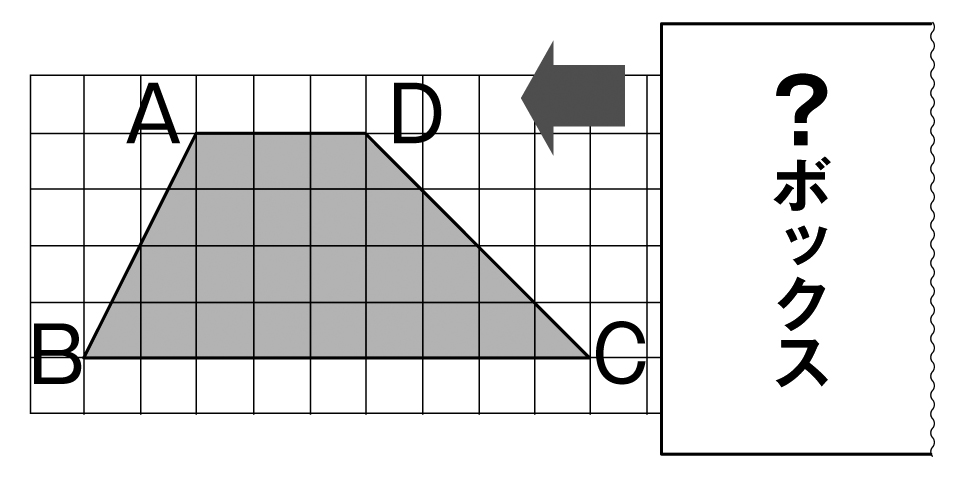

どうすれば、台形の面積が求められますか。

平行四辺形や三角形の面積を求めたときと同じように、面積の求め方を知っている形に変えればよい。

平行四辺形や三角形に形を変えられるかな?

できる、できる!

面積を求めることができる図形に形を変えて、台形の面積を求めましょう。どのようにすると、形が変えられそうですか。

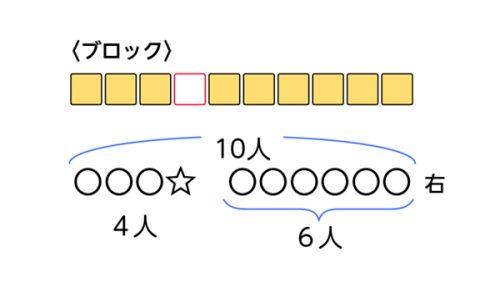

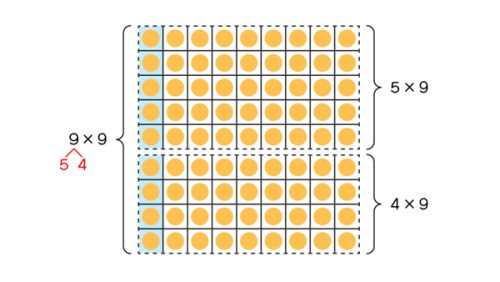

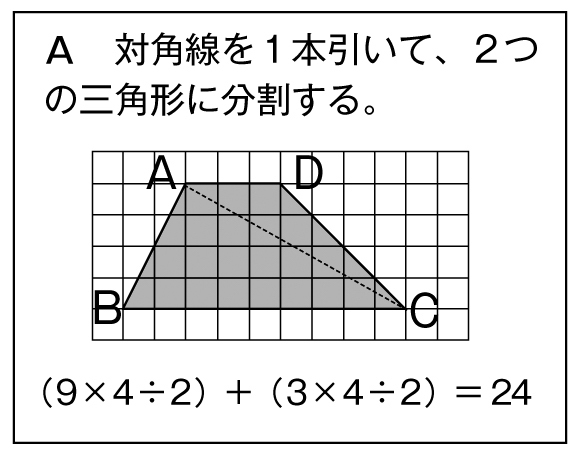

2つに分ければ、三角形が2つできる。

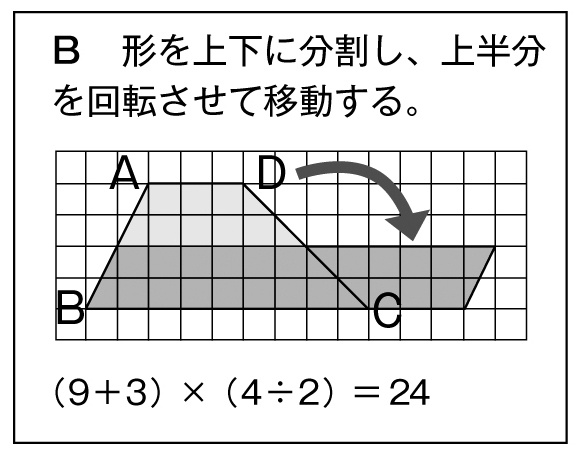

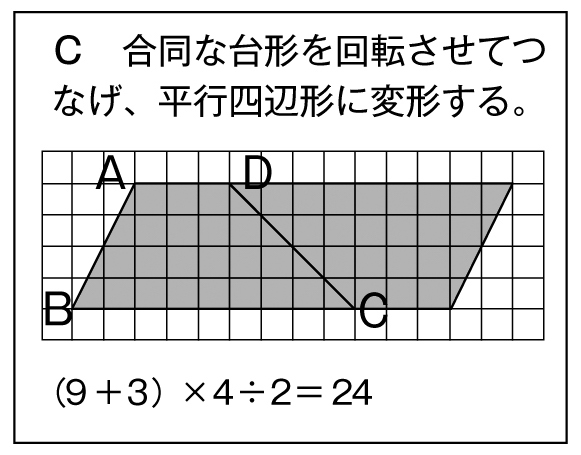

2つ合わせれば、平行四辺形ができそうだ。

平行四辺形に変える方法は、他にもありそうだよ。

本時の学習のねらい②

面積を求めるために必要な長さだけを測って、計算で求めよう。

台形を平行四辺形や三角形に変えることができれば、面積は求められますか。

できる。でも、面積を求めるためには、長さが必要だよ。

すべての長さが必要ですか。

平行四辺形でも三角形でも、(底辺)と(高さ)だけわかればよい。

では、実際に台形をどのように形を変えたのか、面積を求めるために必要な長さはどこなのかを考えながら、この台形の面積を求めましょう。

自力解決の様子

学び合いの学習

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』 2019年10月号より