小1生活「いきものとなかよし」指導アイデア

執筆/神奈川県公立小学校教諭・田中惠理

編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、神奈川県公立小学校校長・二宮昭夫

目次

期待する子どもの姿

知識及び技能の基礎

生き物を飼育する活動を通して、生き物は生命をもっていることや成長していることに気付く。

思考力、判断力、表現力等の基礎

生き物を飼育する活動を通して、生き物が育つ場所、変化や成長の様子に関心をもって働きかける。

学びに向かう力、人間性等

生き物を飼育する活動を通して、生き物への親しみをもち、大切にしようとする。

子どもの意識と指導の流れ

(9時間)

こんな声や姿を学習につなげたいですね

○学校たんけんをおもいだそう

(1時間)

●学校探検で見付けた生き物を思い出し、また行きたいという気持ちをもつ。

目指したい子どもの姿・気付き

○ 生き物にあいにいこう

(2時間)

●ウサギや虫とふれ合う。

目指したい子どもの姿・気付き

○生き物をかってひみつを見つけよう

(3時間+常時活動)

●生き物の秘密を見付ける。

目指したい子どもの姿・気付き

○どんなしょうかいにしようかな

(1時間)

●見付けたことや感じたことを紹介する計画を立てる。

目指したい子どもの姿・気付き

○なかよくなった生き物のひみつをしょうかいしよう

(2時間)

●仲良くなった生き物を紹介する。

目指したい子どもの姿・気付き

活動のポイント1

継続的な活動を取り入れ、気付きの質を高める。

生活科は、身近な環境と直接関わる活動や体験を通して考えたことから生まれる気付きを大切にします。継続的に繰り返し工夫して関わる過程で気付きが生まれ、その質が高まるような多様な活動を行う必要があります。

〇学校の実態に合った活動の工夫をする。

学校で飼っている生き物の種類、数、飼育場所、飼育担当学年(者)、個体の状況(健康・抱卵・ヒナの有無・雄雌)、活動を予定している場所などを活動前 に把握し、適切なものを取り上げることが大切です。飼育する生き物としては、身近な環境に生息しているもの、子どもが安心して関わることができるもの、えさやりや清掃など子どもの手で管理ができるもの、成長の様子や特徴が捉えやすいもの、子どもの夢が広がり多様な活動が生まれるものなどが考えられます。

〇子どもたちの関心を生き物に向ける。

生き物が出てくるお話を読み聞かせたり、学級に生き物の本を置いたりします。

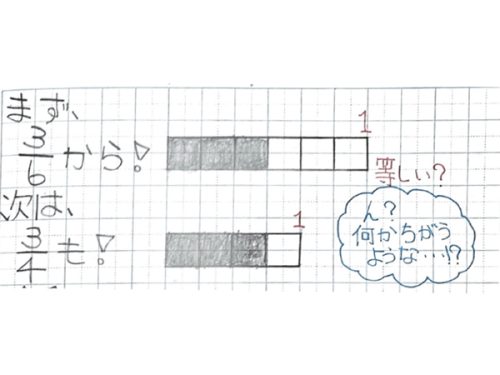

〇多様な活動を工夫して、変化や成長の様子に気付くようにする。

イラスト/熊アート、 横井智美

『教育技術 小一小二 』2019年9月号より