小学校オンライン授業実践例:使うツールは?保護者への連絡は?

新型コロナウイルスの影響で長引く休校の中、オンライン授業を考える学校が増えてきています。どのようなツールを使えばできるのか、保護者への説明はどうすれば良いのか? 京都教育大学附属桃山小学校教諭の樋口万太郎先生がご自身の学校での取り組みから、解説してくれました。

執筆/京都教育大学附属桃山小学校教諭・樋口万太郎

目次

慣れている人などいない。拒否反応は自然なこと

オンライン授業というと、どのような授業を想像されるでしょうか?

Zoomなどのビデオ会議ツールを使い、教師と子どもがあたかも教室にいるかのようにやりとりをしている授業でしょうか? それとも、某予備校みたいに、教師がわかりやすく教えている動画をみる授業でしょうか? 人それぞれ、持っているイメージは異なることでしょう。

先生の中には、「オンライン授業」と聞いただけで、「そんなことしたことない」「できる自信がない」「普段の授業と全く違うのでしょ」と拒否反応を出す方もいることでしょう。

こういった反応は自然なことだと思います。私自身、これまでオンライン授業を行ったことは一度もありませんでした。しかし、そもそも、これまでにオンライン授業を行ってきた小学校の先生はどれほどいるのでしょうか。

3月から続いている休校を前に、子どもたちのことを考え、学校の先生方全員が一丸となり、知恵を振り絞りながら取り組んでいるのが、私が今向き合っているオンライン授業なのです。

現在、平日に毎日オンライン授業を行っていますが、日々反省です。うまくいかなかったことを次の授業で活かす、そんな日々を送っています。だからこそ、オンライン授業に関するリアルな声をお届けしようと思います。

今回の記事により、オンライン授業に対して気持ちが少しでもプラスになることを願っています。

どんなツールが必要か?

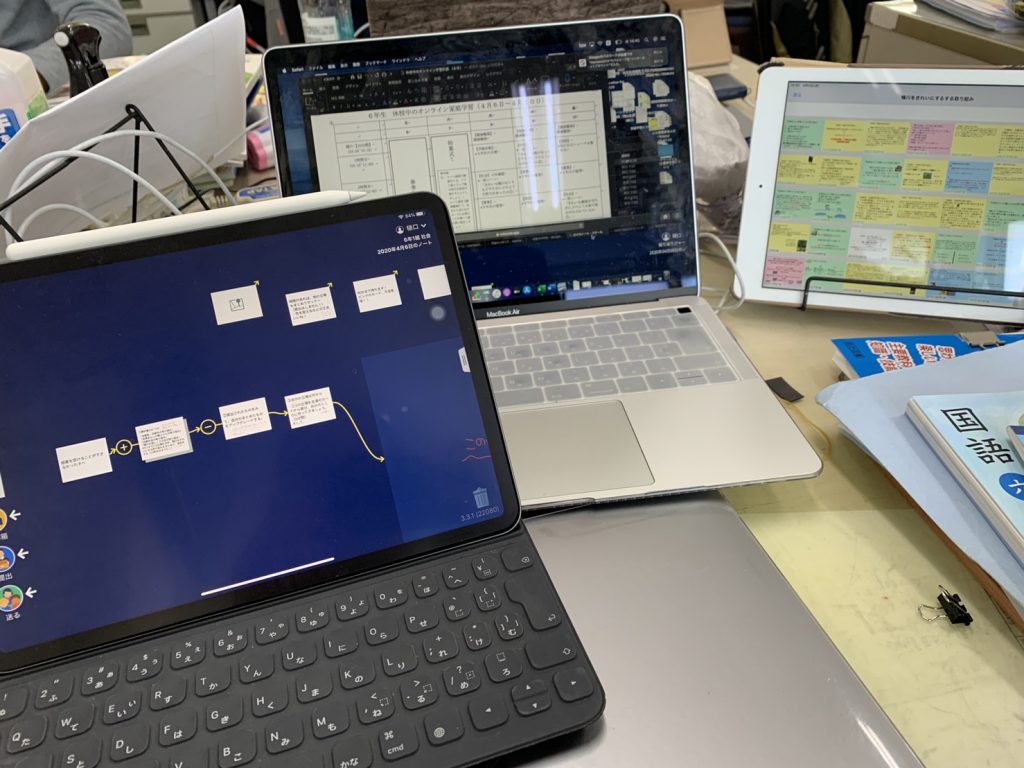

本校では1〜6年生まで全ての学年で、普段の授業で「ロイロノートスクール」(授業支援ツール)を使用していました。私は今年度6年生の担任をしていて、子どもたちはクラス替えなしの5年生の時からの持ち上がりになるので、学級の子どもたちは私の授業の進め方や「ロイロノートスクール」の使い方には慣れていました。

オンライン授業では、他のアプリを使用するべきかという話もありましたが、結局は子どもたちが操作に慣れている「ロイロノートスクール」を使用することになりました。先生にとっても子供にとっても、慣れているものを使って行うのが一番だと思います。