2日目~1週間目までの「小1学級開き」担任経験者がアドバイス!

待ちに待った「入学・進級シーズン」がやってきました。子供たちが安心して学校生活を送れるよう、担任教師は準備万端で臨みたいものです。そのために心がけておきたいポイントを、小一の担任経験者がアドバイスします。

執筆/熊本県公立小学校教諭・今市清美

目次

2日目から1週間目までの指導

入学式の日は、保護者も一緒なので、連絡事項もたくさんあり、子供たちは担任の名前を覚えることで精いっぱいです。2日目からが本格的なスタートだと思って、しっかり準備をし、子供たちが安心して笑顔で過ごせるようにしましょう。

1週間目の心構え

1週間目は、学校の生活のしかた、施設や道具の使い方など、指導することがたくさんあります。子供たちが安心して学校生活が送れるように、次のような工夫をしましょう。

心がけたい点

・一人ひとりの心身の状態に目を向けます。

・学校の一日の流れを、時間をかけて、ていねいに教えます。

・話を聞く、話をする、実際にやってみる、みんなで遊ぶなど、メリハリを付けます。

まずは、担任の先生自身が、朝、教室で子供たちを迎える際に、笑顔で「おはようございます」と、一人ひとりに声をかけることか ら始めましょう。また、指導では、友達を大切にするための態度や言葉遣い、いじめは絶対に許さないということをしっかり伝えます。

話に集中させる

子供たちの目線に降りて、顔を見て話すようにしましょう。声は張り上げず、子供に聞こうという意識が出るまで待ちます。指を1本立てるなどのハンドサインを決めて、注意を向けさせましょう。

話に集中させるポイント

・ 教師が自己開示をする。

・ 話すポイントだけを示す。

・ 絵や動画などで視覚に訴える。

・ 実際に一緒に取り組みながら、困っている子には個別指導をする。

・ 15分をめどに、気分転換を図る。

始業前の指導

上級生に手伝ってもらいながら、靴の置き方や連絡帳などの提出物の出し方、引き出しやロッカーの使い方などを伝えます。引き出しやロッカーの使い方は、写真を見せながらていねいに伝えるとよいでしょう。朝の準備が済んだら、自分の席に座って静かに待つように指導します。

また、プリントの配り方についても伝えておきましょう。一番前の席の子供に列の人数分のプリントを配ったら、後ろを向いて「は いどうぞ」と言って渡すように指導します。受け取った子供は、「ありがとう」と返すように伝えます。

始業前の準備について

・朝から行うことのルーティンをつくる

・靴の置き方を教える

・ロッカーの使い方を教える

・引き出しの中の整理のしかたを教える

・連絡帳の置き方を教える

・プリントの渡し方を教える

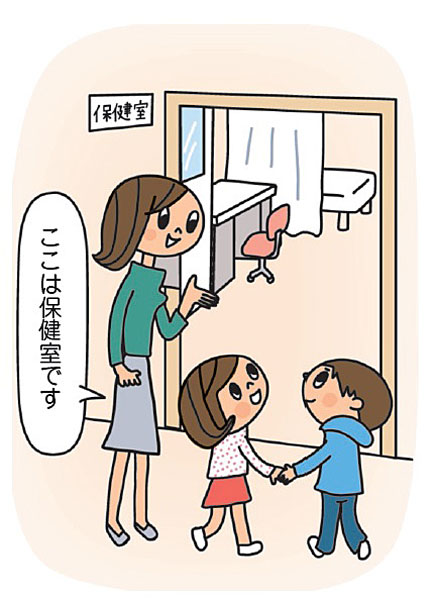

学校全体の探検

これから6年間、みんなで過ごす場所です。生活科の「学校探検」とは別に、校舎の中をみんなで見学しましょう。保健室、職員室、給食室など、それぞれどのようなことをする場所かも、ていねいに教えてあげましょう。

不安や緊張を和らげる

不安や緊張を和らげるため、保育園や幼稚園で習った歌や踊りをリサーチして、みんなで楽しい時間を共有します。すぐに歌ったり踊ったりできるように、YouTubeなどで検索して準備しておくとよいでしょう。NHK for School などのサイトもおすすめです。また、電子黒板を利用して、歌や踊りの画面を子供たちに提示すると雰囲気が盛り上がります。

教科書、ノートの使い方

国語や算数の教科書やノートは、きれいに開いて折り目を付けます。ノートと同じマス目のミニ黒板を準備して、教師が書いたものを真似してもらうことから始めましょう。

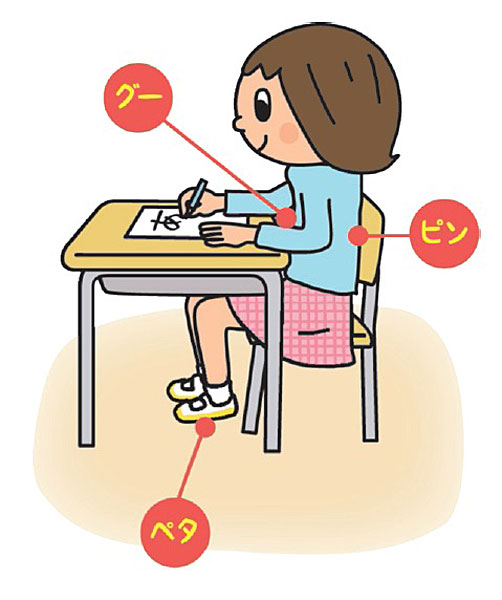

初めての文字、名前を書く

書くときの姿勢を指導します。上のイラストのように、机と体の距離はグー1つ分。両足の裏を床にペタッとつけ、背筋をピンと伸ばします。画用紙縦半分の大きさに、大きく自分の名前を書かせます。書いたものは教室に掲示しましょう。

支援が必要な子からは 目を離さず配慮します。鉛筆の持ち方は、写真や動画を使って説明するのがおすすめです。

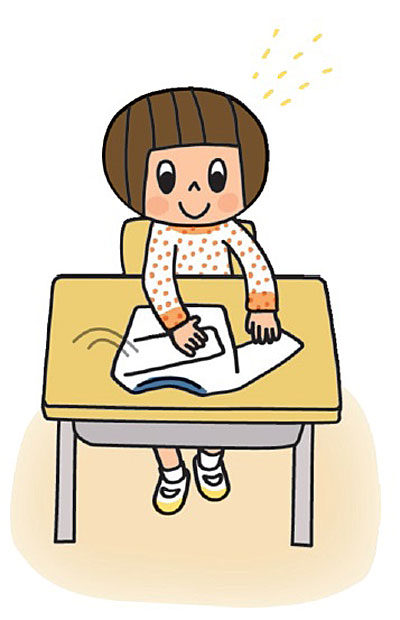

洋服や体操服のたたみ方

机の上に広げ、袖、身ごろの順でたたみます。ズボンやスカート、体操服なども、みんなで一緒にたたみましょう。

上級生との交流会

始業前の指導など、身の回りの世話をしてくれる上級生と、仲よくなるために、ゲームなどで交流を図ります。じゃんけん列車や、鬼ごっこ、花いちもんめなどの手遊びや歌などが最適です。上級生は小学校でのお兄さん・お姉さんということで、1年を通してペアを決めておくのもいいでしょう。

作業が早く終わった子へ

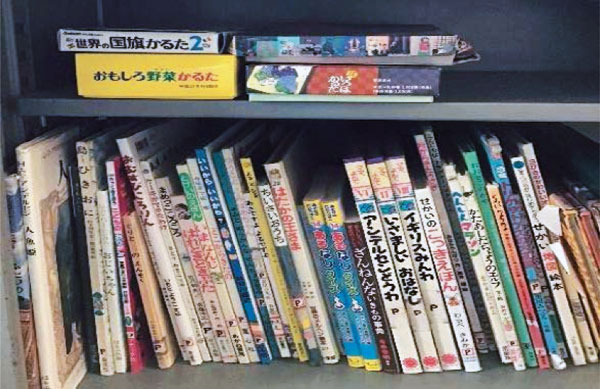

指導していくうえで、作業が早く終わる子供も出てきます。図や絵の多い本や粘土、折り紙、塗り絵などを用意し、誰でも自由に手に取って遊べるように準備しておきましょう。

すぐ実践したい!指導ポイント6

指導ポイント① 靴の置き方「つま先コツン」

つま先が奥にコツンと当たるように靴箱に入れます。靴を脱ぎ履きする場所を確かめながら覚えます。傘の置き方や、傘先を人に向けたり振り回したりしないことも指導します。

指導ポイント② ランドセルや道具の置き方

ランドセルの横に付けている防犯ブザーなどが棚からはみ出さないようにていねいに指導します。どのように置くと取り出しやすく整っているかを、子供に寄り添いながら伝えます。

指導ポイント③ 連絡帳の置き方

列ごとに連絡帳を出す場所を決めておきます。教室の列を赤、青、緑、黄などのようにチーム分けしておくと、物を集めたり並んだりするときに便利です。慣れてきたら、連絡がある人、ない人で分けて提出させると、仕事がはかどります。

指導ポイント④ 引き出しの中

中の仕切り板を利用して、右側を色鉛筆やクレヨンなどいつも学校に置いておく「お泊まりの部屋」、左側を毎日持って帰る「持ち帰りの部屋」と決めて、整理します。全員が指導通りできているかを見て回り、戸惑っている子を支援します。

指導ポイント⑤ 仲良く給食当番

給食の流れや配膳図のイラストを掲示し、子供たち全員が分かるように指導します。給食当番は担当ごとに上の画像のような名札をつくっておくと、自分が何を運ぶのかが分かります。

指導ポイント⑥ 作業が早く終わったら

子供たちの作業のスピードには、個人差があります。早く終わったら、塗り絵やお絵描き、クイズなどのシートや学級文庫を準備しておくと、時間をもてあますことがありません。