「自主勉強ノート」の指導【やき先生のとっておき学級経営の実践ノート】③

宮川八岐・元文部科学省視学官による「やき先生のとっておき学級経営の実践ノート」の人気の連載です。今回のテーマは、「『自主勉強ノート』の指導」。自主的な学習態度の育成を目指して、「自主勉強ノート」の取組を進めた具体的な活動について紹介していただきます。

執筆/元文部科学省視学官・宮川八岐

目次

「自主的な学習態度の育成」を目指して!

全国の学校では、学校教育目標の1つとして、例えば「自ら進んで学ぶ子」といったことを掲げていると思います。やき先生は、小学4年生以上の学年を担任するとほとんどの場合、今回のテーマである「自主勉強ノート」の指導を創意ある学級経営の取組の1つとして実践してきました。当時は市販のノートはなかったように思いますが、その後、例えば、「自学ノート」といったノートが作られ、それを活用している教師がおられます。今回は、やき先生と学級の児童で取り組んだ事例や千葉県八千代市立大和田小学校(以下、大和田小)の取組を紹介したいと思います。

学級経営「自主勉強ノート」の実践

「自主勉強ノート」の実践の概要について紹介します。

ねらいは何か

学校教育は、当然ながら教科書を中心とした学習活動が中心になります。それぞれの教科の特性を生かした指導を工夫しながら、意欲的でかつ自主的な学習態度をどう育てるかを常に考え、教材研究をしながら授業づくりに取り組みます。また、家庭学習への習慣付けのための「宿題」も出すなどします。

やき先生も宿題も出しましたが、4年生以上の学級担任になると、そこからもう1つ学習ランクを上げて、「自分なりの興味・関心のある事象を調べる」という「自ら」の姿勢を育てたいと思い、「自主勉強ノート」の学級経営に取り組みました。その思い、ねらいは「自主的な学習態度の育成」だったのです。

「保護者への説明」と協力の依頼

年度初めの4月中・下旬の授業参観後に行われる懇談会において、保護者に「自主勉強ノート」の取組のねらいや方法について説明し、理解と協力を依頼します。

やき先生が懇談会の資料を作成する場合、以下の例示のような内容が多かったように思います。「自主勉強ノート」については、「4、学年・学級経営の方針」の中で話します。

ここで第一番に話すことは、「学校・学級目標」についてであり、保護者の方々にアンケートの協力をいただいたことへのお礼も述べます。続いて、学年の「1年間の行事や生活」について説明し、「学級経営の方針」などを説明します。その際に、「自主勉強ノートの実施の意義や指導方法」についての説明をします。

=懇談会資料=

1、 あいさつ(担任)

2、 自己紹介(担任・保護者)

3、 本日の授業について

4、 学年・学級経営の方針

5、 教材費等について

6、 PTAの役員について

7、 その他

「児童へのオリエンテーション」の実施

保護者への説明の後、「自主勉強ノートへの取組」について、児童へのオリエンテーションを行います。ねらい、普段の教科の学習とどう違うのか、どんなやり方が考えられるか、各自の取組がクラスのみんなの取組とどう関係付けられるのかなどを説明し、質疑応答もします。

〈どんなねらい(意義)なのか〉

学級経営の姿勢としては、「自主的な学習態度を身に付けよう」と呼びかけるオリエンテーションでは次のような柱で行いました。

①自分なりの学習計画を立て、その実践に取り組む

ア 自分のノート(大学ノートなど)は各自が用意します。

・表紙のデザインも各自で工夫します。

・現在は市販の「自学ノート」などがあります。

イ 1か月単位で学習計画を立てます。

・一応の目安を立て、児童の意思によっていつでも変更は可能にします。

ウ 先生に提出する曜日を各自が決めます。

・提出日は児童が決め、少なくとも1週間に1回は提出します。

・月曜日から金曜日の間に提出日がばらけると教師も目を通しやすくなります(月と木の2回提出の児童が多かったように思います)。

エ 計画表はノートの表紙の裏に貼ります。

②教科等の学習への興味・関心が高まる

自分なりの計画で家庭学習に取り組んだことが、学校での授業等への興味・関心を高めるということや自分で調べたことが、関連的にも授業の中で取り上げるなどすると、学校での授業が楽しくなったり、学習内容について興味や関心が膨らんだりすることが期待できるということの具体例を紹介します。

例えば、新しく学習する内容や、学習中の教科書や先生の話に関することのなかの何かについて調べるだけでも授業が楽しみになるということです。そのことは「予習」の習慣にもなるということについて説明します。

③教科等の学習の理解を深め、より発展させる

教科等の学習に関することを調べたり、繰り返しの復習的な学習をしたり、予習的な学習をしたりすることを通して学校での学習内容の理解が深まることにもつながります。さらに、学習内容の広がりも期待できるという意義について説明します。

④「自分なりの学び」の楽しさを知る

自主勉強の内容は、全く自由であることから、児童一人一人が自分なりの学習計画が立てられますし、テストがあるわけではありません。分量的な規制などもありません。なんと楽しいことでしょう。

「自分なり」の課題には、学校での学習に関すること、テレビを見ていて関心や疑問をもったことを調べてまとめること、習い事で知り得たこと、ときには「先生、あのね!」と相談ごとを書くこともよしとします。やき先生の場合は「だるま作文箱」の経営(表現力を育てるにはどうするか【やき先生のとっておき学級経営の実践ノート】②参照)もあることから、詩や俳句などもまとめて書いてきて、学校で作文用紙に転記するということもあります。

ただし、「自分なりの」とは言っても、教師から時折ヒントとなることを話したり、簡単なオリエンテーションをしたり、クラスの友達の取組を紹介し合うことも計画的に取り入れるなどして、興味・関心を広げる指導が必要です。

〈どんな学習(内容・方法)が考えられるか〉

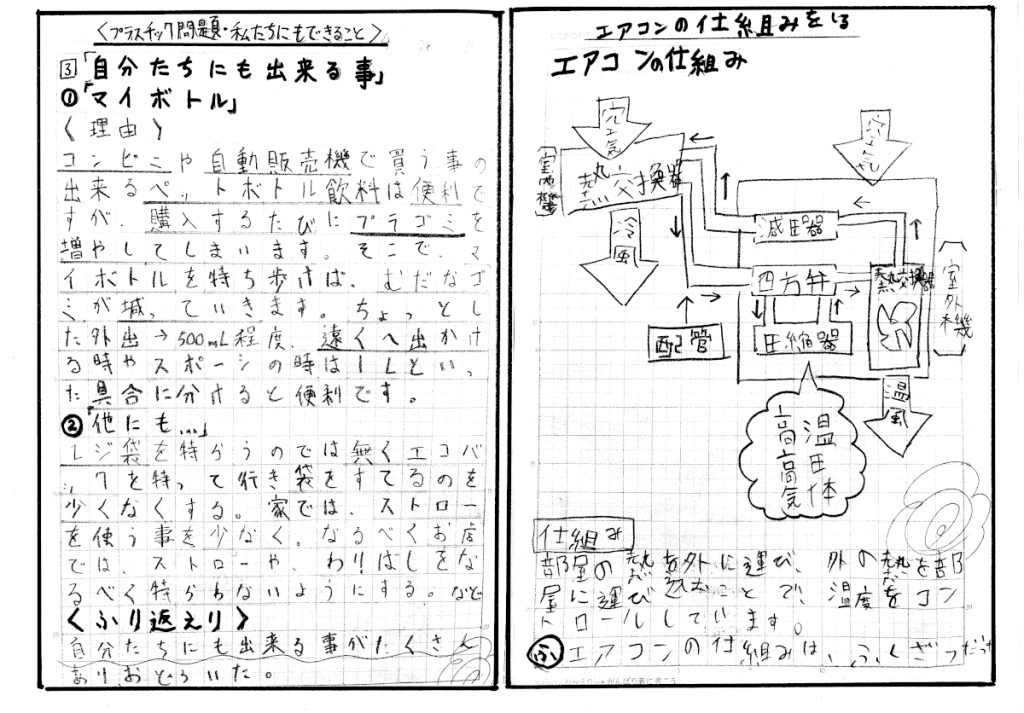

4年生以上の「自主勉強ノート」の取組で児童がどのような学習内容だったかを以下にまとめました。内容的には大和田小の高学年の取組と重なることもありますし、大和田小ならではの実践もあります。

①教科学習の復習・予習に関すること

学校の授業で学習した漢字の練習や算数の計算練習、予習としての学習など。

②創作・作文などの活動

詩、俳句、物語づくりやいわゆる生活文など。

③興味・関心を抱いたことを調べる学習活動など

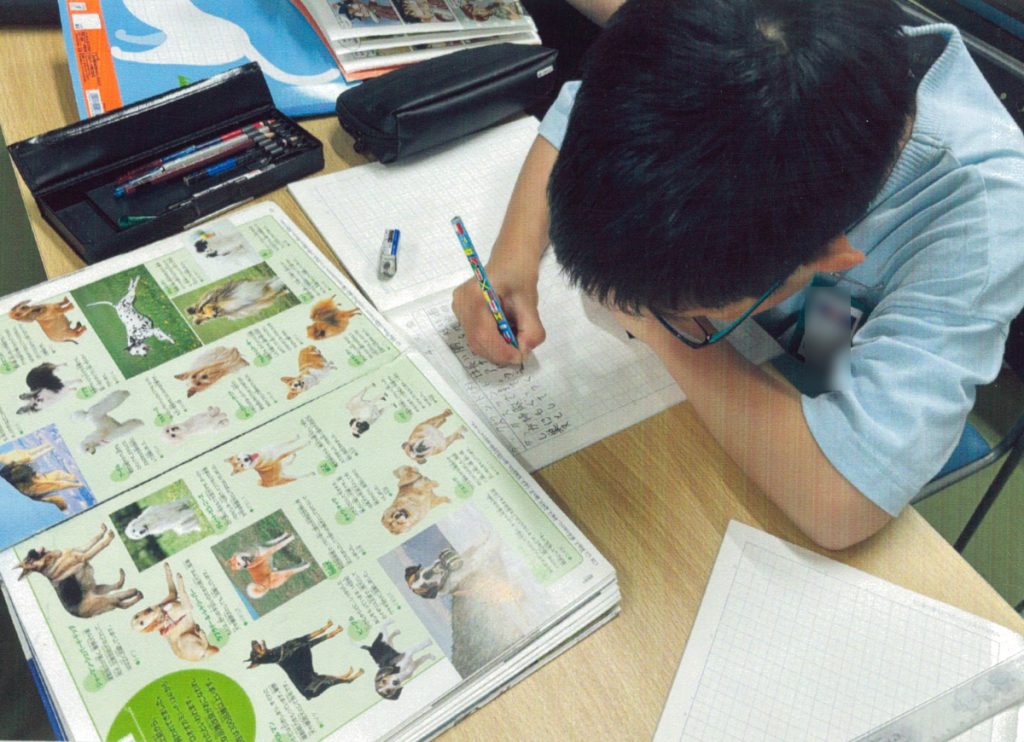

教科学習や日常の生活の中で疑問に思ったことや興味をもったことなどを調べる学習活動。タブレットや事典、図鑑などで調べたり、友達と学校図書館や公共図書館などで調べたりする学習活動。

④地域、環境、歴史などテーマをもって継続的に調べること

やき先生が学級活動の指導助言に訪れる大和田小は「ユネスコスクール」に加盟していることから、児童の問題意識が高く、テーマをもって関心のあることを継続的に調べるなどの学習や活動をしている。

〈1年間をどのように進めていくのか〉

「自主勉強ノート」の経営は、4月のオリエンテーションに始まって、各自それぞれの学びが展開され、様々な工夫も見られるようになり、徐々に成果が出てきます。その取組は基本的には個々人の実践であり、到達基準があるわけでもなく、比べたり競争したりするものでもありません。

やき先生は、学級集団の機能を生かす学級経営をしたいと考えました。つまり、児童それぞれの取組に留めるのでなく、「個の学び」を「学び合い」にしたいと考えたのです。そうした考えから、次のような取組をしていました。

①一人一人の取組のよさへのコメント、励まし、それらを授業などに生かす

「自主勉強ノート」の提出日は、児童が決めます。つまり、1日おきに提出する児童、週2回提出する児童、週1回の児童と様々です。最低でも週1回は提出しようと約束していました。したがって、1日に教師がノートを見てコメントを書き、励ますなどをする人数は少なくて済みます。授業場面で生かせる内容があれば、取り上げました。

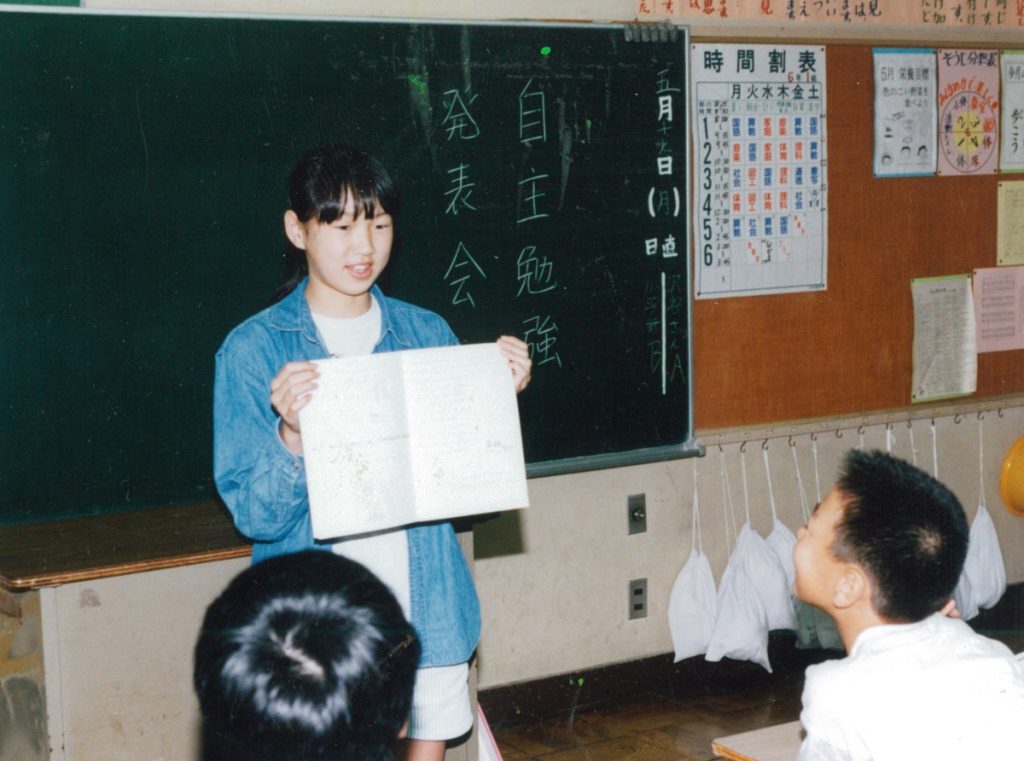

②「帰りの会」や「給食の時間」などで紹介

「自主勉強ノート」への取組のよさを学級の全児童に伝えることにしていました。授業場面で取り上げるのは、そう多くはありませんから、「帰りの会」などや、例えば、「給食の時間」の片付けの前に、「自主勉強の紹介(発表)」などと称して、紹介し合うようにしました。1学期間で必ずどの児童も登場するように配慮しました。

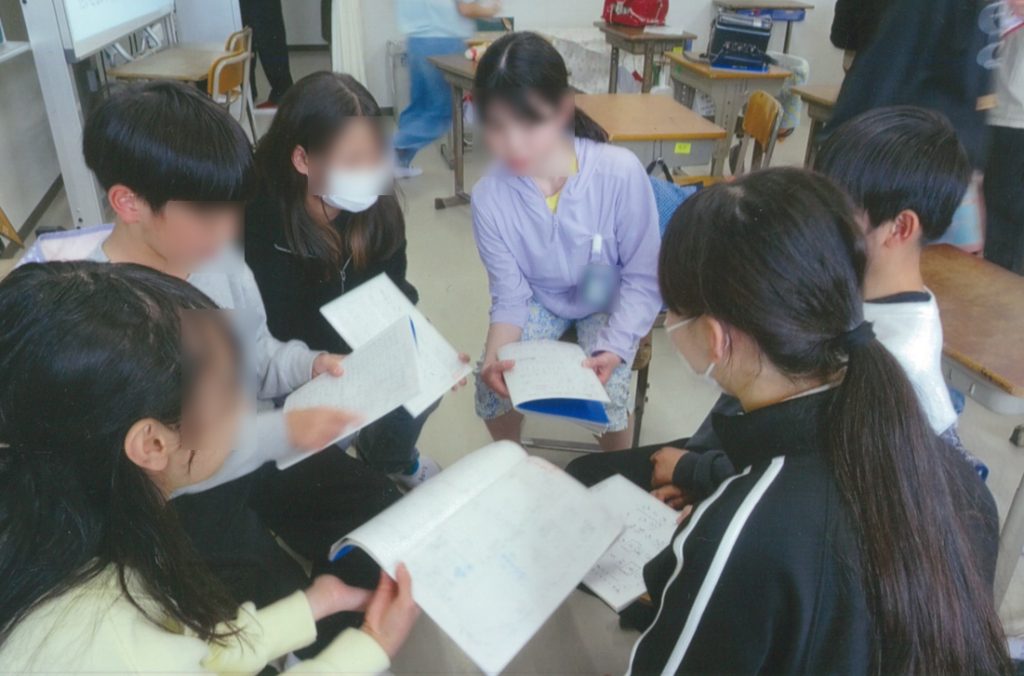

③グループで紹介し合う

当時は「朝の自習の時間」がありましたので、そこで月1回程度、「グループで紹介し合う活動」をしていました。現在でも学校によっては週に1回程度、朝の会の前に「学級の時間」を設けていて、そこで集団活動や自主学習に関することに取り組んでいます(この時間確保は「学校運営の工夫」です)。

また、ある特定の日の「昼休みに生活班ごとに実施」するなどします。

④「学級だより」「授業参観・懇談会」の話題に

やき先生は、学級だよりを月2回発行していました。その中には「自主勉強ニュース」として児童の取組に関する記事を載せていました。家族で話題にしてほしかったからです。年度初めの懇談会の際にも協力の依頼をしていました。

また、当時、授業参観・懇談会が学期ごとに行われていましたので、その際にも話題にしていました。ほとんどの保護者の方々は、「自分たちが小学生のときには『宿題』こそありましたが、『自主勉強ノート』といったことの経験はありませんでした」と言った感想を述べておられました。