かかえ込み跳び!跳び越すためのステップは? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #74】

かかえ込み跳びは、跳び箱に着手した両手の間に、抱え込んだ脚を通す跳び方です。開脚跳び同様に、切り返し系の運動になります。

そのため、開脚跳びで培った基礎感覚が土台になります。開脚跳びができていることを前提に、かかえ込み跳びを成功させるためのステップを紹介します。

執筆/筑波大学附属小学校教諭・山崎和人

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

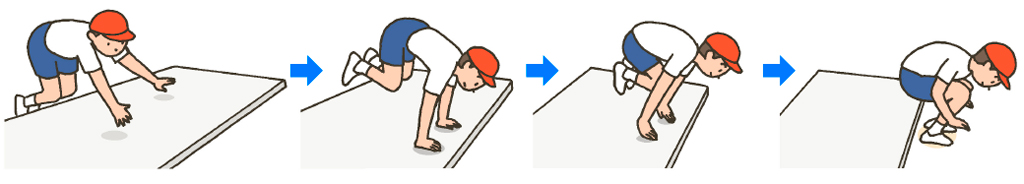

1.うさぎ跳びでマットを越えよう

マットを横にして、うさぎ跳びで跳び越します。マットを跳び越すポイントは、できるだけ遠くに着手することです。マットの縫い目を着手位置のめやすにするとよいでしょう。はじめのうちは、体を遠くに投げ出すことができない子もいます。そのような子は、マットの真ん中あたりに着手して、着地が着手した位置よりも奥になることを目標にします。これを繰り返し行い、少しずつ遠くに着手できるようにしていきます。

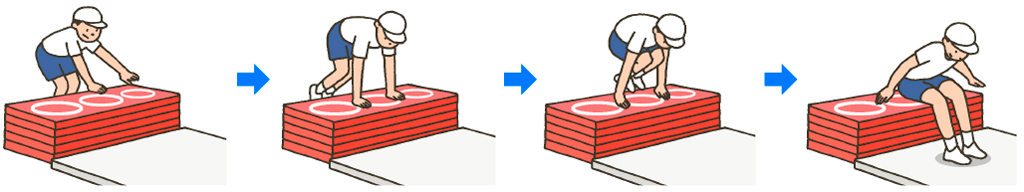

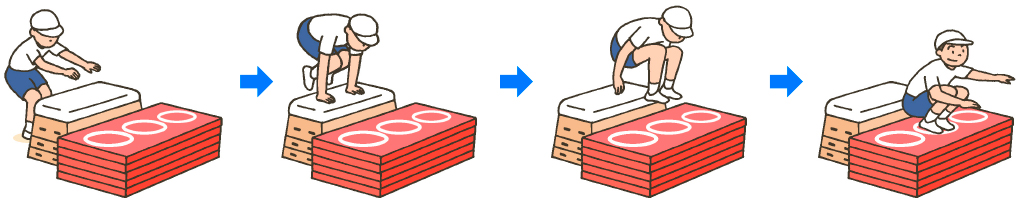

2.重ねたマットでかかえ込み跳びをしよう

多くの子がマットを越すか、着手位置よりも遠くに着地することができるようになったら、重ねた小マットでかかえ込み跳びをします。恐怖心の緩和や着手の目標、高さの変更といった点から、ミニマルチマットを使うと大変便利です。ミニマルチマットがない場合は、ロングマットを丸めたり、畳んだりして代用しましょう。2、3歩の距離から助走をして行います。小マットの枚数は、4枚(20㎝)程度から始めるとよいでしょう。小マットを重ねて横向きに置くことで、開脚跳びはできない横幅となります。これにより、開脚跳びと間違えて脚を開いてしまうのを防げるという利点もあります。

着手のめやすとなるものがないときには、開脚跳びと同様にチョークなどで位置を示すのが有効です。小マット4枚で跳び越えることができるようになってきたら、小マットを1枚ずつ増やしていきます。小マットの枚数が十分でない場合には、着地のためのロングマットの上に小マットを置くと、各班1枚分節約できます。

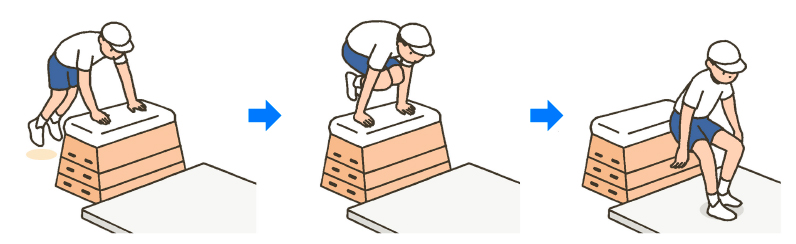

3.跳び箱を使ってかかえ込み跳びをしよう

小マット6枚程度で跳び越せるようになってきたら、跳び箱を使います。跳び箱の高さは、3~4段にします。着手後の目線が下がったままだとつんのめりやすくなります。これを防ぐため、跳び箱を突き放した後に、正面を見るようにします。かかえ込み跳びの学習は、横に置いた跳び箱を跳び越すことができれば成功としてよいでしょう。

4.こんな時どうするの?

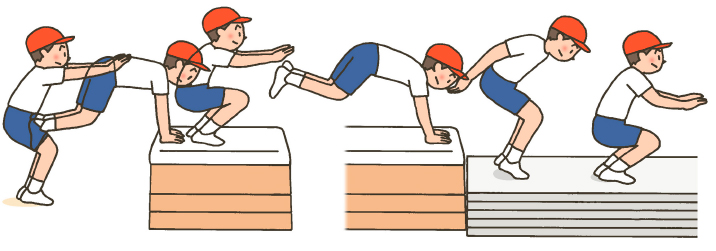

①片手が離れて足が横に逃げてしまう

着手した後お尻を高く上げ、つんのめることが怖く、両手に体重をかけられないことが原因です。この段階では、着地まで十分に意識がいかず跳び越えることに集中しているため、正面から落下してしまうことや、跳び箱の上で正座の形になってしまうことも考えられます。これらのつまずきへの対応には、跳び箱の後ろに小マットを置いて落差への恐怖心を緩和することが有効です。

<片手が離れてしまう>

<跳び箱の奥に小マットを置いて>

運動に慣れてきたら、小マットを減らしていくとよいでしょう。

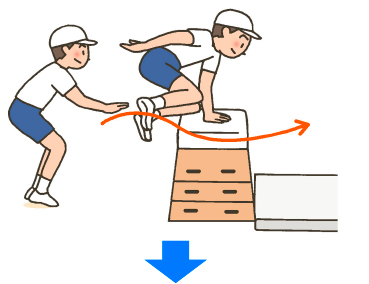

②上体が起きない

着手の後に上半身を起こす必要がありますが、着手の後にそのまま前のめりになってしまうつまずきです。踏み切りの位置を遠くにしたり、教師の補助で肩を持ち上げたりするとよいでしょう。また、目線を意識させて、正面を見るようにすると上半身が起きてきます。

<上体が起きない>

<教師の補助>

5.<発展>縦でかかえ込み跳びをしよう

繰り返しになりますが、横の跳び箱でかかえ込み跳びができれば十分です。縦で行うかかえ込み跳びは発展として扱います。以下にその指導のステップを紹介します。

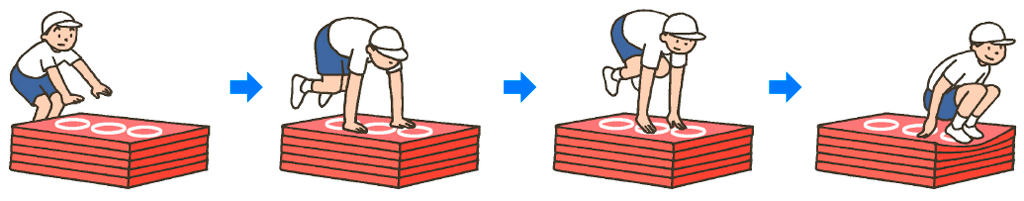

①縦に重ねたマットでかかえ込み跳びをしよう

縦でかかえ込み跳びをさせる時も、重ねた小マットから行います。ここでは、跳び越えることを目標とせずに、着手したところよりも奥に足の裏を着くことを目標にします。小マットの真ん中を着手の目標にすると、足を着く位置が明確になります。開脚跳びで学習したように、横から仲間同士で見合い、チェックさせるとよいでしょう。

②跳び箱に乗ってみよう

縦に重ねた小マットの場で、より遠くへの着手の感覚をつかんだら、縦の跳び箱に挑戦します。ここでも、着手よりも奥に足裏を着けることを目標に取り組みます。また跳び箱からは、1回うさぎ跳びをして下ります。こうすることで、かかえ込み跳びの後半の動きである、着手して、突き放し、着地をすることを経験できます。かかえ込み跳びの後半の動きになるので、目線が変わることも意識させて取り組ませましょう。

ここから、跳び越えることを目標に行いますが、乗ることに慣れてきたらできるだけ奥に着手することを目標にさせます。また、踏み切りの位置が跳び箱に近いと、足が引っかかり危険ですし、助走のスピードを十分に生かすことができません。跳び箱から2、3足長分離れた位置での踏み切りを意識させるとよいでしょう。

【参考文献】

・木下光正(2013)『「できたー!」を共有 指導ポイントがわかる器械運動の授業』明治図書出版

・山本悟・眞榮里耕太(2008)『写真でわかる運動と指導のポイント とび箱』大修館書店

イラスト/佐藤雅枝

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

山崎 和人

筑波大学附属小学校 教諭

筑波学校体育研究会 理事

1993年埼玉県川越市生まれ。簡単・手軽に「動ける体づくり」ができる体育授業を目指して、実践・研究を重ねる。子どもの「できた」が増えるように基礎感覚を重視した授業を展開し、日々研鑽中。『すぐ使える!体育教材30選』シリーズ(共著)(学事出版)等、共著多数。

監修

平川 譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。