「自治的能力」を育てる教師力とは【やき先生のとっておき学級活動の基礎・基本】⑦

宮川八岐・元文部科学省視学官による「やき先生のとっておき学級活動の基礎・基本」の連載7回目。今回は、「自治的能力」を育てる教師力について紹介します。先生方の多くは、大学時代に教職科目として特別活動論を受講していなかったり、教職に就いてからも教育委員会の研修として特別活動が設定されておらず、学ぶ機会がなかったりと、自治的能力を育てる指導力を身に付ける機会が少ないという実態があります。「望ましい集団活動を生かす教師」「自治的能力を育てる教師力」を確かなものにする手がかりにしてください。

執筆/元文部科学省視学官・宮川八岐

目次

「適宜のオリエンテーション」の工夫

教科書のない学級会をはじめ、特別活動については、適宜のオリエンテーションを実施しながら、徐々に自発的、自治的活動の充実を図っていくことが必要になります。もちろん、全てにわたってオリエンテーションをしてからというわけにはいきませんので、活動を通しながら、つまり「なすことによって学ぶ」という考え方でよいと思います。

1 オリエンテーションの種類

一口にオリエンテーションと言っても、様々な種類・内容があります。

①学級会の意義・役割

児童が自分たちの手で学級生活を豊かにするために問題を見いだし話し合って、全員でその実現を図る大切な活動であることの指導。

②計画委員会の編成・活動

議題の収集や学級会の準備、当日の学級会を進める計画委員会の組織づくりと運営のあり方に関する指導。

③「話合い」の進め方

「3つの柱」と「3段階討議法」の意義と方法、「合体」「分類」「イメージの共有化」、折り合いを付けながら「合意形成」をする話合い方の指導。

④望ましい議題

豊かな学級生活をみんなでつくっていく活動(議題)には、どのようなものが考えられるか、望ましくない議題とはどのようなものかの指導。

⑤学級会ノート(ファイル)の活用

学級会の議題や提案理由、決まっていること、役割分担、話し合うこと1~3などの考えを記入するノート(カード)を綴じるファイルの活用法。「学級活動ファイル」として学級活動(2)(3)の資料も綴じられるようにする。

⑥係と当番の違い

係活動の特質を当番との違いから指導する。発達の段階、学級規模等を考慮し、創意工夫の余地のある係の活動(しごと)について指導。

⑦学期はじめ、学期末、学年末の活動など

④「望ましい議題」を踏まえつつ、特に年度はじめや学期末、年度末などにおける問題意識を引き出す教師からの問いかけ、活動例などの指導。

おおよそ上記の内容が考えられます。組み合わせて実施するなどして、発達の段階に応じて低学年から適宜の指導の工夫をする必要があります。

2 効果的な実施の機会

オリエンテーションの種類①から⑦については、例えば①②③をまとめて1単位時間の授業としてオリエンテーションを実施することも考えられます。しかし、1年生から学級会の指導が行われている学校では、そうした時間を特に設けなくてもよいでしょう。学級会の指導をしながら必要に応じて適宜指導することでよいと思います。「なすことによって学ぶ」 というのが特別活動の基本の考え方です。

ただ、次のような実施の機会を心がけることが必要でしょう。

⭕️学級会に向けて計画委員から「今週の学級会の議題を出してください」と朝の会などで呼びかけがあった際に、教師からもそれなりの情報提供などをして、児童の問題意識を高めることも適宜のミニオリエンテーションとして効果的です。

⭕️議題が決まって、児童がそれぞれに学級会ノートに自分の考えを記入する段階に、教師から事例を紹介したり、チャレンジへの期待を述べたりするなどもオリエンテーションの工夫として効果的です。

⭕️ 計画委員会での、柱1の案をラミネート短冊に書いて準備をする段階でも、例えば「1学期がんばったね会をしよう」のような議題の場合では<ゲーム類>だけになりそうであれば、議題の意味について考えさせ、<ゲーム以外>の案も出すように助言することも必要な指導です。

学級会で「3つの柱」と「3段階討議法」が効果的に展開できるようにするには、事前の指導をどうするかがポイントです。前述したような適宜・適切なオリエンテーションなどを工夫することが大切です。

「係活動」の充実を目指す教師力

1「係活動コーナー」の設置

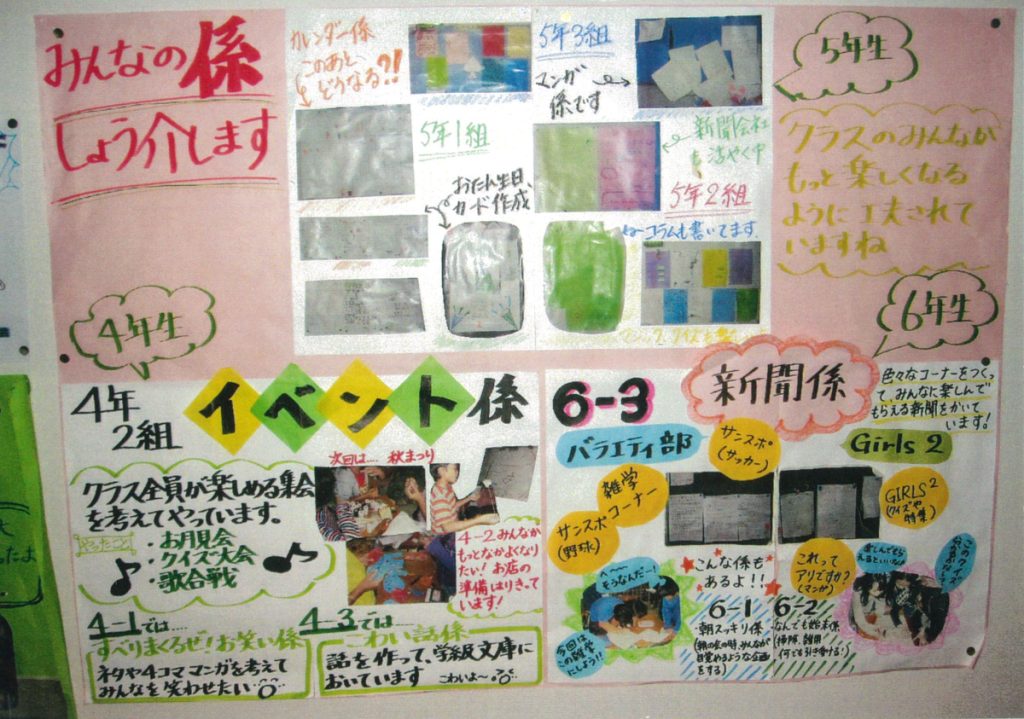

教室の壁面に一定のスペースを「係の紹介掲示コーナー」(写真1)にします。係ごとに係名、メンバー、活動内容などを書いたポスターを掲示できるようにします。係活動を生かす学級経営になります。

2「係からみんなへ、みんなから係へ」の指導

ある曜日の朝の会や帰りの会のプログラムに「係活動についての話合い」を設定するのです。朝の会では「係からみんなへのお知らせ」、帰りの会では「係へのお願い」を出し合い、必要に応じて話合いをします。係の活動の常時活動を活性化し、児童の自治的能力を高める教師の学級経営です。

3「学級活動コーナー」の設置と活用の工夫

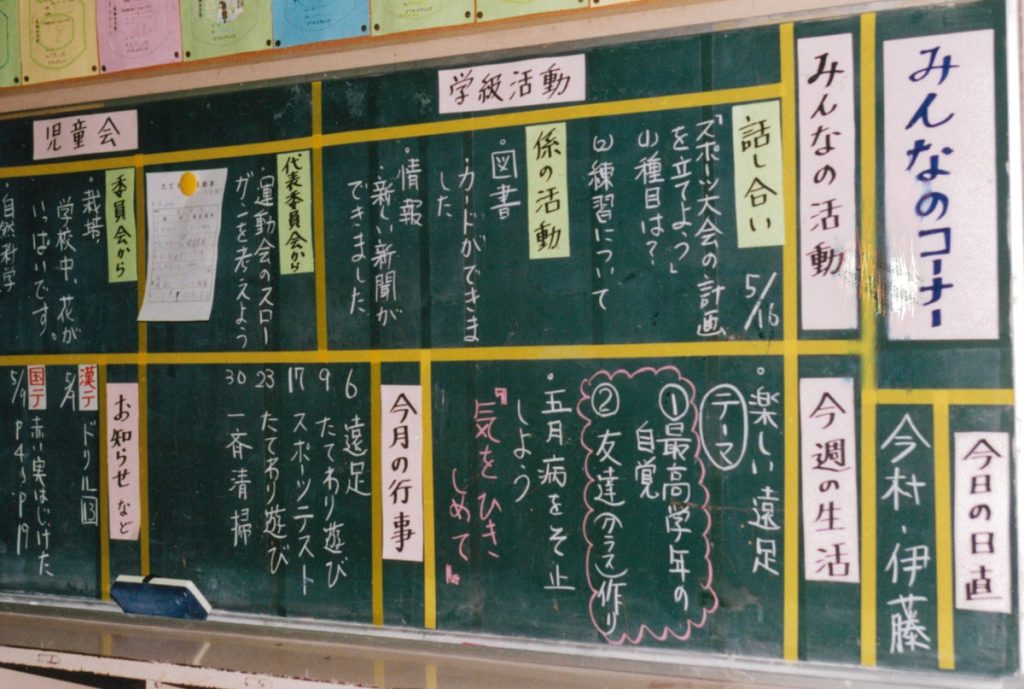

学校の施設によっても教室等の壁面などの利用には限界がありますが、置かれた環境の下で児童の集団活動を見える化するよう、学校として、学級担任として様々な工夫をしたいものです。

下の写真は、学級活動の動きが分かるような掲示板の設置の事例(写真2)と「児童会活動のお知らせのスペース」を確保している事例(写真3)です。

4 学級会の議題「係の活動を盛り上げよう」の指導

上記2の朝の会の活動と帰りの会の活動を一体化して1単位時間(学級会)にまとめた形の実践です。学級会で柱1「係の活動の発表」をします。活動していること、困っていることなどを発表します。柱2は「係への感想や要望」です。柱3は柱2を踏まえた「係ごとの話合い」をするということになります。係が一斉に活動する機会になり、一気に活動が盛り上がります。

また、研究校などでは、始業前の「学級チャレンジタイム」などといった時間の1コマを係活動などが一斉に行われるようにしています。休み時間などに係ごとの計画を実践する常時の活動が自治的活動ですが、学級会の時間で集中的に取り組むことも自治的活動を生かす学校・教師の取組の1つです。