開脚跳びの授業はどうすればいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #70】

「跳び箱運動をイメージしてください」と言われたら、多くの方が、真っ先に「開脚跳び」を思い浮かべると思います。開脚跳びは、それほど広く知れわたっている運動です。子どもたちも「〇段跳ぶことができる」と表現するように、一般的に高い段を跳ぶことに主眼が置かれます。

中には、入学前やスポーツクラブで、すでに開脚跳びを経験している子もいます。挑戦してみたいと期待する子がいる一方で、「跳び箱」に対して痛そう、怖いという恐怖心を抱く子もいます。

小学校の体育授業ですので、どの子も「できた」という達成感を味わうことができるように基礎感覚・技能を高めてから跳び箱の開脚跳びに取り組みましょう。

執筆/筑波大学附属小学校教諭・眞榮里耕太

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川譲

目次

1.基礎感覚・技能を高めましょう!

開脚跳びを成功させるためには、いくつかの技能ポイントがあります。その中でも特に「両足で踏み切ること」「跳び箱を強く押すこと」「両足で着地すること」の3点が大切です。これらにつながる基礎感覚・技能は、折り返しの運動の動物歩きで身につけることができます。特にうさぎ跳びは開脚跳びの類似の運動と言えます。まずは、ここから始めましょう。また、折り返しの運動と同様に、馬跳びと「どこまでうまとび」(#69参照)も開脚跳びとほぼ同じ運動です。全員が跳べるようにしておきたいものです。

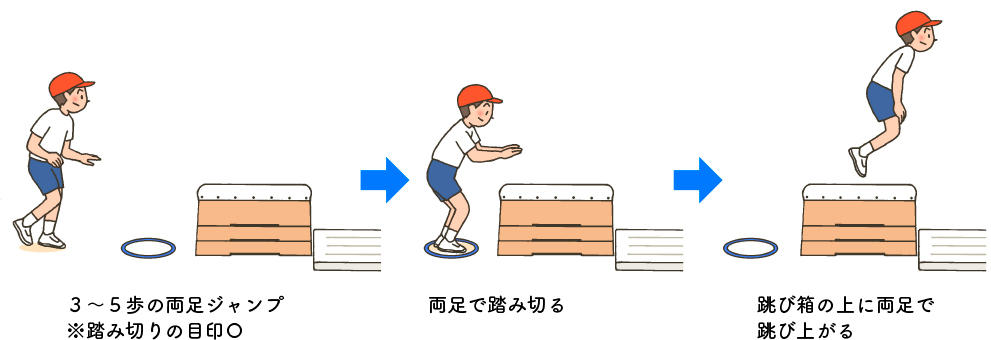

2.両足で跳ぶようにしましょう

ここからいよいよ跳び箱(3段程度)を使用します。ここまで基礎感覚・技能を高めてきましたが、実際の跳び箱を目の前にすると恐怖心を抱く子がいます。

そのため、はじめは3~5歩の両足ジャンプの助走から踏み切って跳び箱の上に跳び上がるという運動から始めます。両足ジャンプで跳び箱の上に跳び乗りましょう。どうしても怖い場合には、跳び箱の段数を低くすることや、手を着いて跳び上がることも認めます。両足で床を思い切り強く踏み切り、感覚をつかみましょう。ケンステップを用いて踏み切りの目安をつくるといいでしょう(※ロイター板や踏み切り板は使いません)。

跳び箱から下りるときにも両足ジャンプでマットの上に両足で着地しましょう。

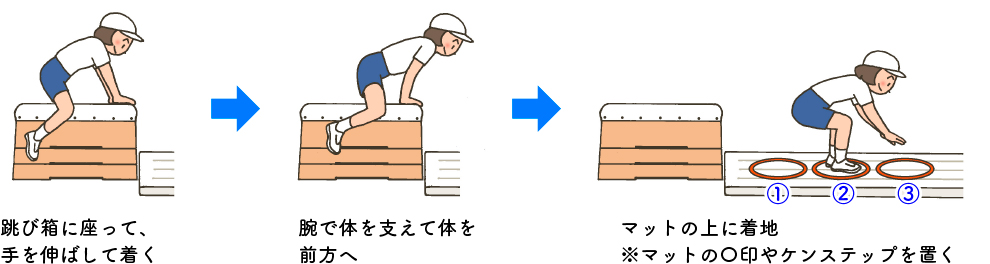

3.またぎ越しにチャレンジ!

開脚跳びを成功させるには、腕で体を支え、体を前方に移動させなければなりません。この感覚を身につけさせましょう。

跳び箱の上にまたいで座ります。奥に手を着いて、お尻を浮かせたら体を前方に移動させ、マットに両足で着地します。体を前方に移動させたいので、遠くに着地できるようにしましょう。マットの○印を目安にして、1点・2点・3点とするとよいでしょう。ただし、両足でしっかりと着地できない場合(転ぶ、手を着く)は0点です。この活動を通して跳び箱を両手で押す感覚を身につけさせましょう。

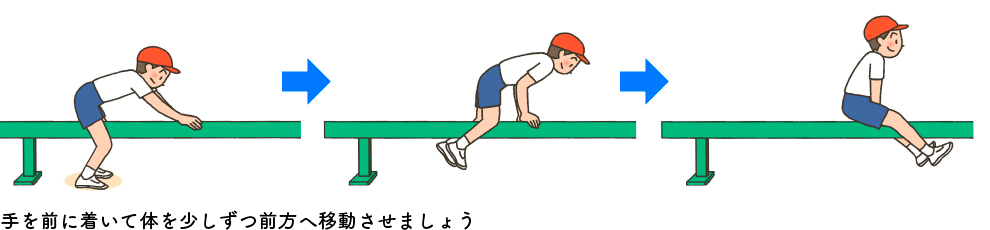

平均台を使っても、同様の感覚を身につけ、高めることができます。

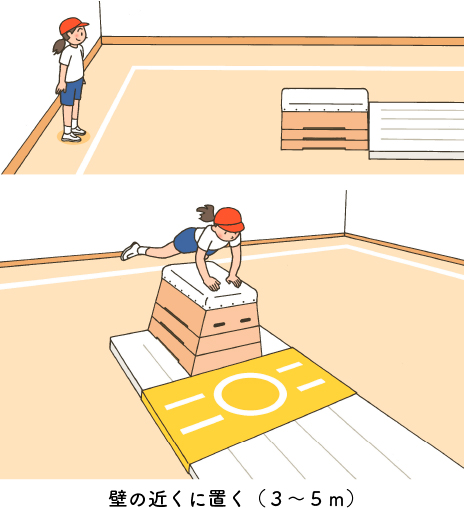

4.開脚跳びにチャレンジ!

そして、いよいよ助走から踏み切って、開脚跳びで跳び箱を越えます。

子どもたちは助走を長くとりたがるので、跳び箱を置く位置に注意が必要です。スピードをつけすぎると体をコントロールできず、跳び箱から落下するといった事故の心配が生じます。事故防止のため、壁に近いところに跳び箱を設置して、助走の距離とスピードを制限します。

3段くらいの高さから取り組み始めましょう。

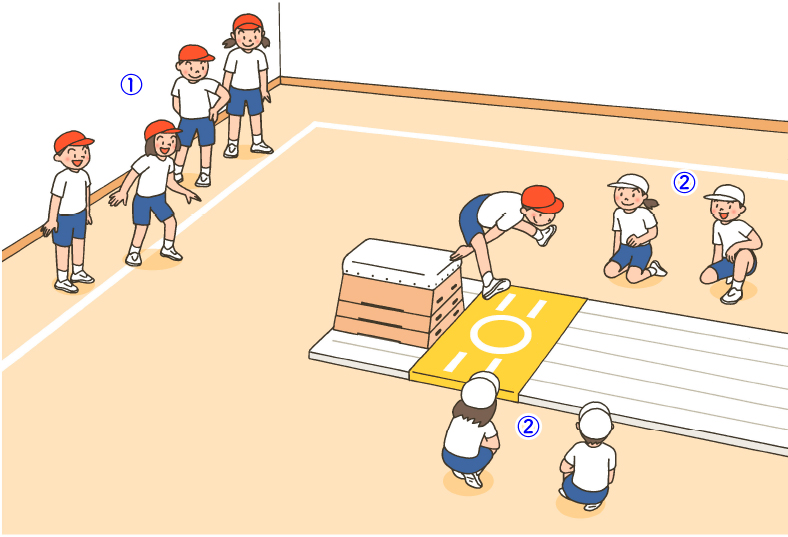

跳べた段数だけに着目するのではなく、跳び箱を押して遠くに着地することや、安定した着地にも気をつけさせましょう。イラストのようにマットの目印の中に両足で着地することを課題にしてもよいでしょう。またぎ越しと同様に手をついてしまったり、ずっこけたりしないように、助走から踏み切りの勢いに注意させます。

安全に安定して跳び越すには、イラストのように着手位置が大切です。跳び箱の端に手を広げて着手します。跳び箱に目印になるようにチョークで印をつけてしまいましょう。この印を目安に、子ども同士が互いにチェックできるとよいでしょう。

グループごとに互いの動きをチェックする時には、

①跳ぶ人(4人くらい)

②着手と着地を確認する(4人くらい)

というようにして、互いに動きの評価をしましょう。

おわりに

跳び箱運動と言えば「開脚跳び」とイメージされるように、開脚跳びは子どもの目標となる運動です。その一方でつまずきを感じる子どもも少なくありません。跳び箱に対して恐怖心を抱かないように一つずつ丁寧に取り組んでいきましょう。

イラスト/佐藤雅枝

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

眞榮里 耕太

筑波大学附属小学校教諭

筑波学校体育研究会 理事長

1980年沖縄県那覇市生まれ。日々の体育授業を通して子どもたちが「できる」ことを少しでも増やしていくことを目指して実践中。『写真でわかる 運動と指導のポイント 体つくり』(大修館書店)等

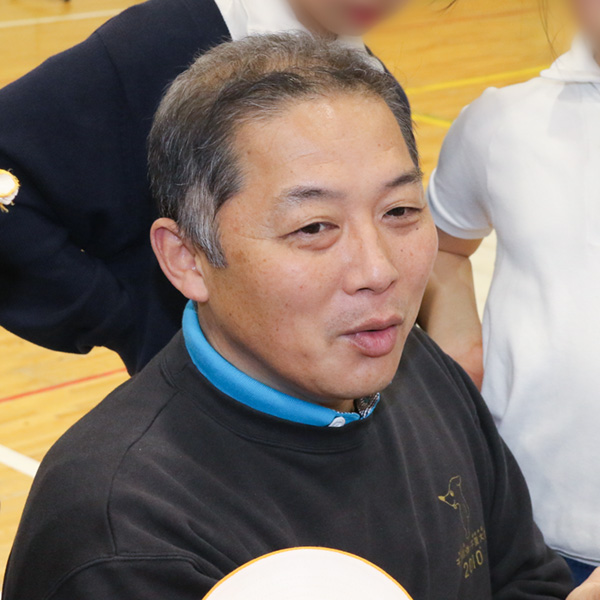

監修

平川譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。