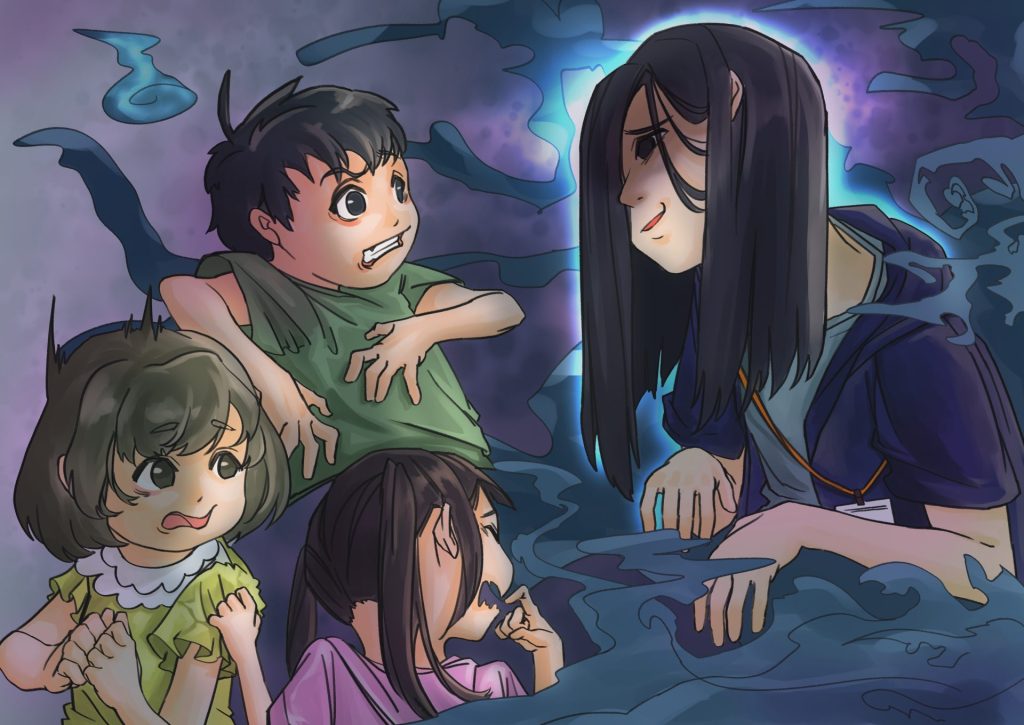

思わず引き込まれる「怖い話」の作り方! 暑い時期の学級レクを、ゾクゾクひんやりさせてみませんか?【怖い話を語ろう<前編>】

最近の夏の暑さは異常で、2学期に入っても残暑の厳しい日々がしばらく続きます。外遊びのできない日などに学級レクの一環として、児童たちの心の中を涼しくさせる「怖い話」はいかがでしょうか?

本記事では、怖い話をつくる上で押さえておきたいポイントをご紹介します!

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

本記事は、前後編記事の前編です。後編はこちらをご覧ください。

目次

1 PTA親子行事の経験

以前、PTAの親子行事で学校お化け屋敷を開催していた時期があります。

夏休みのある夜に「学校お化け屋敷」と称して、夜の学校全部を使って楽しんだのです。

当時の校舎は、大正時代に建てられた木造校舎で、「大日本帝国婦人会」と寄贈者名が刻まれた古めかしい姿見や動物の剥製などがあり、夜の帳が下りると、十分に不気味な佇まいとなっていました。

保護者さんたちは、わが子らをいかに怖がらせてやろうかと、さまざまな工夫を凝らしていました。通路にこんにゃくを吊るしておいたり、仮装で待機したり、恐ろしげな音を流したり。

児童たちは数名のグループを作って、チェックポイントを周り、ゴールする、というものでした。

さて、そこでのわたしの役割は、怖い話をして児童の気持ちをもり立てることだったのですが…。

何と児童たちはすぐに飽きてしまい、怪談が逆効果になってしまいました。無念です。怖いストーリーテリングのスキルが不足していることを反省しました。

それ以来工夫を重ね、機会があればいろいろな教室で、怖い話をしてきました。楽しい話や面白い話以上に、確実にウケる芸だと言う実感があります。どんなコツを掴んできたか、ご紹介したいと思います。

2「怖い話」の心構えと語り方

怪談界の巨匠と言えば、稲川淳二さんをおいて他にはありません。わたしも大ファンです。

稲川淳二さんの語る「怖い話」は、聴く人をゾクゾクさせ、想像力を掻き立てます。彼の巧みな語り口には、多くのテクニックが隠されています。単に怖い話を話すだけでなく、情景描写を細かく行い、音や光を効果的に使うことで、聞いている人の心に深く印象を残すのです。稲川さんは、まさに「聞かせる」プロフェッショナルと言えるでしょう。

そんな稲川淳二さんは、次のような怖がらせのテクニックを使っていると思います。

① 視覚効果

暗い照明、影、シルエットなどを使い、恐怖感を演出します。例えば学校では、教室のカーテンを閉め、照明を消して、できるだけ暗くして語るなどが可能です。

② 聴覚効果

できるだけ静寂な環境で、効果音などを使い、緊張感を高めていきます。学校では、効果音が入ったCDなどを用意し、足音、風の音、不気味な音などを流します。

③ 言葉選び

方言や、その土地の文化、その土地ならではの風習などを折り込みます。これによって「本当にあった話」だというリアリティと、ミステリアスな雰囲気が出てきます。学校では、土地の歴史や方言を積極的に入れてみましょう。

④語りの緩急

話すスピードを遅くしたり、間を置くことで、緊張感を高めていきます。数秒の沈黙などはかなり効果的です。このとき、わざと小声で喋ると、児童は聞き耳を立てますので、話に引き込まれやすくなります。そして、恐怖の瞬間が訪れるときには、急に早口になり、音量を上げます。

この緩急が、より一層の恐怖感を与えます。

⑤ 豊かな表情

目を大きく見開いたり、眉をひそめたりするなど、表情で恐怖感を表現していきます。目線を大切にして手の動きも考えて身体全体で表現します。話者自身が恐ろしがらないと、児童も本気になってくれません。

⑥ ストーリーは暗記しておく

ストーリーを正確に話す必要はありません。シナリオはあっても、それを朗読していたのでは興ざめです。だいたいのストーリー展開で進めればOK。その場アレンジでいきましょう。そして、語りはゆっくりと…。

⑦ 同じ言葉の繰り返し

擬音や怖いワード、声などは3回繰り返すと効果があるようです。

「コツ コツ コツ」「ゆらり ゆらり ゆらり」「もし もし もし」など…

ぜひ、児童に語るときは、この7つ道具を駆使していきましょう!