「令和の日本型学校教育」における新しい学びとは

「日本型学校教育」のよさを受け継ぎ、さらに発展させる「令和の日本型学校教育」はICT端末の活用が前提になります。授業スタイルが多様になり、子供自身が学び方を獲得することがさらに重要です。今後どのような学びのスタイルになるのかを、山梨大学教育学部准教授・三井一希先生の講演から紹介します(國學院大學人間開発学部教育実践総合センター第15回夏季教育講座 國學院大學教育実践フォーラム 基調講演より)。

講師/山梨大学教育学部准教授・三井一希

目次

2040年の日本はどうなるか?

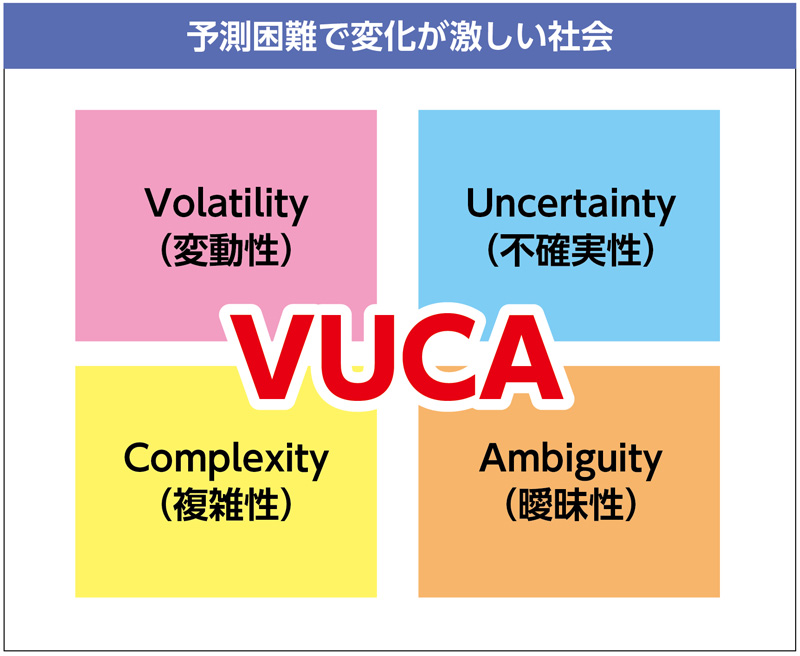

これからは予測困難で変化が激しいVUCAの社会になっていくと言われています。VUCAとは次の4つの言葉の頭文字を並べたものです。

Volatility(変動性)

Uncertainty(不確実性)

Complexity(複雑性)

Ambiguity(曖昧性)

16年後の2040年の日本は、3人に1人が65歳以上の高齢者になり、約1100万人分の労働力不足になると言われています。(※1)

みなさんがイメージしている「ふつうの人生」とはどのような人生でしょうか。高校・大学を卒業後、就職してその会社で定年を迎えるということでしょうか。

しかし、中学を卒業した1000人の子供たちのその後の進路を追跡すると、1000人中の970人が高校進学→896人が高校卒業→413人が4年生大学進学(現役進学者のみ)→331人が4年で卒業→240人が就職(正規雇用のみ)→163人が3年以内に離職せず(以上すべて1000人中)という調査結果(※2)があります。このような進路が、これまでの「ふつうの人生」と言われてきましたが、実際には1000人中837人は別の進路をたどっているということになります。

今は、年齢とステージが関係なくなり、人生が多様化しています。「ふつう」という定義も変化し、「ふつう」とは何かを考える時期になっています。そして、人生を通していかに自分自身が学んでいくか、自立した学びが必要になるのです。

(※1)出典:朝日新聞朝刊東京(2024.1.1)

(※2)出典:『現場で使える教育社会学ー教職のための「教育格差」入門』(中村高康、松岡亮二 ミネルヴァ書房 2021)

予測困難な時代に必要な資質・能力とは

教師のみなさんは、「授業を通じて子供たちに何を獲得させることが重要なのか」とよく考えると思います。予測困難な時代には、与えられる知識だけでよいとは言えません。子供たちには、学び方を獲得し、場面に応じて適切な学び方を適応できる力が必要となってきます。たとえとしてよく言われるのは、「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えよ」ということです。魚を与えるのはそのときだけで終わりますが、魚の釣り方を教えると、この先も繰り返し魚を手に入れることができるからです。

これから先も自力で学び続けられる方法知を授けることが重要なのです。今後、どんな場面でどんな方法が有効かは分かりません。そのため、子供たちに多くの学び方を経験させ、そのよさを実感させておくことが大切です。また、その中では、ICTの活用も当たり前となっていくでしょう。