「自分の体験は、こんなに豊かな文章になって人に伝わる」という体験 【全国優秀教師にインタビュー! コレが私の授業づくり! 第14回】

前回、「みんなの教育技術」でもいくつかの連載記事をもつ、北海道公立小学校の藤原友和教諭に、総合的な学習の時間(以下、総合学習)と生成AIに関する道徳、さらには国語を教科等横断的につなげて取り組んだ、単元構造体(プロジェクト)について概説してもらいました。今回は、そうした単元づくりの意図や、「青函比較論」という発想の意図を中心に聞いていきます。

目次

枠はこちらが作るけれど、中身は子供が作る

まず生成AIという新しいツールをプロジェクトの中に取り入れ、道徳(生成AIの可能性と課題)と国語(レポート文の見本)で活用した理由について藤原教諭に聞きました。

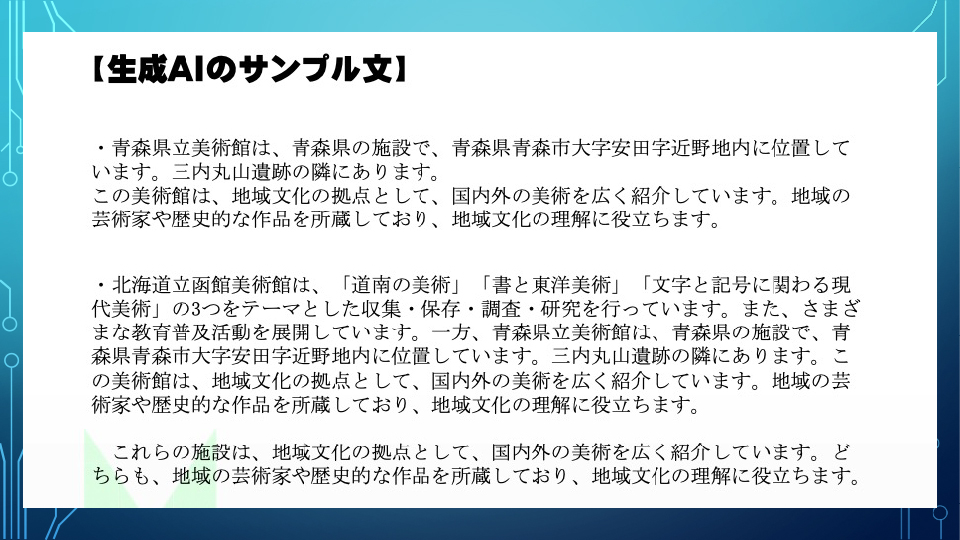

「前回お話ししたように、子供たちは全員、2000文字以上のレポートを書き上げることができたわけですが、体験したことをこの量の文章に書き表す(しかも論理立てて整理する)ことは、小学生にとってはとてもハードルが高いことです。そのため、まず自分の体験を入れる枠組みは、論文のプロットとして私のほうから示しました。しかし、それだけで全員が『こう書けばよいのか』と納得して書き出すことはむずかしいでしょう。そこでレポート文のサンプルとして、生成AIを活用し、心のない文章で枠組みを提示させ、『こんな文章なら超えていけるでしょ?』という提示の仕方をしようと考えたのです(資料1参照)。

【資料1】

しかし、生成AIはそうした文章の中に変な情報を入れてくることがあります。AIはネット上にフローしている情報を拾い集めて、信頼できないものも含め、さも妥当なもののように積み上げるだけです。それを鵜呑みにするように使ってしまっては、人にとっての力になりません。そこでまず、道徳を通して生成AIについて学びました。

その上で、国語の学習を中心にしながら、生成AIの文章を参考にし、子供たちは修学旅行を通して直接体験したことや、夏休み中に自ら動いて調べ足して、見たり、聞いたり、感じたりしたものを大事にしながら書き表すようにしたのです(資料2参照)。つまり、枠はこちらが(生成AI活用も含め)作るけれども、中身は子供たちが作るわけです。

【資料2】

このような学習を通して、まずこの分量のレポートを自分で書き上げたという、一つの成功体験をさせたいということもありました。

ただし、この実践では中身を書く力は育つけれども、枠組みはこちらが用意しているので、枠組みを作る力は育めません。もちろん、将来にわたっては、中身を書く力も枠組みを作る力も両方が必要なわけです。その枠組みを自分で作る力については、もっと先のことで、中学、高校、そして大学で論文指導を受けていく間に、存分に高められていくことになると思います。ですから、まず小学生の段階では、枠組みに載せて、『自分の体験したことは、こんなに豊かな文章になって人に伝わるのだ』ということを体験させることがよいのではないかと考えたわけです。そのための支援策の一つとして、今後活用する機会も増える可能性が高くなる生成AIも取り入れたのです」