子どもの「比べる」から深まる理科 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#45

理科では「比較する」という思考操作が問題解決過程の様々なところで使われます。例えば、関連する2つの事象を見せ、子どもたちに比較させることで気づきを得たり、各個人の予想を互いに発表して比較したり、実験の結果を比較したりと様々です。

このように、問題解決をする理科の授業で「比較する」ことは切っても切り離せないのです。そのため、理科の「見方・考え方」の考え方では、「比較する」ことが入っています。今回は、理科における「比較」という思考操作の役割について考えてみましょう。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.そもそも理科では何と何を比べるのか?

理科に時間での「比較する」という思考操作は様々なところにあります。以下に一例を挙げてみます。

このように一例を挙げてみると、「比較する」という思考操作では、①導入場面では問題を見出す際に、問題に繋がる事象に気づかせたり、観察の視点を明確にしたりする働きがありますし、それ以外の場面では他者の考えと自分の考えを比較することで、自分の考えをより妥当な方向へ導く働きなどがあると言えます。

2.比べて矛盾や違いがあると「どうして」「おかしいな」と感じやすい

理科において「比べる」という思考操作の良さについて考えてみましょう。比較すると、差異点や共通点が明確になりますが、ここでは比較し差異点を明確にすることの良さについて考えてみましょう。

⑴ 矛盾から疑問が出やすい

2つの事象を比較したときに違いがあったり、以前の自分の経験と目の前の事象との間に違いがあった際は、「どうして違いがあるのか」と疑問が出てきやすくなります。問題を見出す場面では、問題に繋がる事象に気づかせるために比較をします。

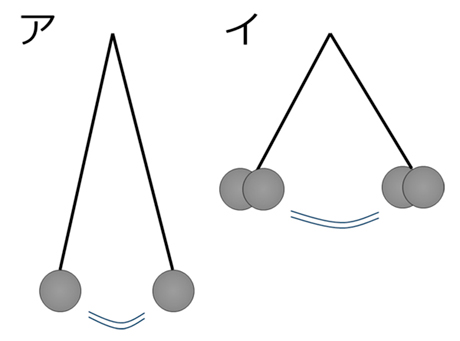

例えば、振り子の授業で、下のア・イの振り子を同時に動かして比較させ、「この2つの振り子の動きを見て気づいたことはありますか」と問います。

そして、「アの振り子は遅いけど、イの振り子は速い」という言葉を引き出します。ここで言えることは、ア・イの2つの振り子を比較することで「2つの振り子の速さの違いに気づかせている」という点がポイントです。

ここでの問題は「振り子の1往復する時間は何によって変わるのだろうか」の方向へ導きたいわけですから、まずは速さの違いに気づいてほしいということです。そして先生は「そうしてこの速さの違いがあるのかな」と問い、その原因として「長さなのかな?」「重さなのかな?」「振れ幅なのかな?」と疑問をもつように進めていきます。このように、比較することで疑問が出やすくなるというメリットがあります。

⑵ 違いから再検証されやすい

友達の考えと自分の考えに違いがあった際は、「おかしいな」「私のは間違っているのかな」と再検証するきっかけをつくりやすくなります。問題解決の様々な場面で自分の考えを振り返るために比較をします。

例えば、振り子の実験を各班で終え、1往復の平均時間を提示し合ったときです。自分たちの班の結果が他の班の結果と若干異なることがわかります。その時、「あれ、間違っているかも?」と思い、自分たちの実験方法が正しかったのか、考え直すことに繋がります。このように、比較することで自分の考えを再検証しやすいというメリットがあります。