国語の授業づくりで大事にしているのは発問、板書、ノート指導【全国優秀教師にインタビュー! コレが私の授業づくり! 第11回】

前回は、大阪府の国語授業づくりモデル校で、国語を担当する岡本美穂先生の5年「大造じいさんとガン」の授業を紹介しました。今回は、そのような授業に込められた授業づくりの考え方や、授業づくりの過程での他の先生方との協働などについて説明していただきます。

目次

まず授業を通してどんな力を育みたいのか、明確にする

私が国語の授業づくりをする上で大事にしているのは発問、板書、ノート指導です。

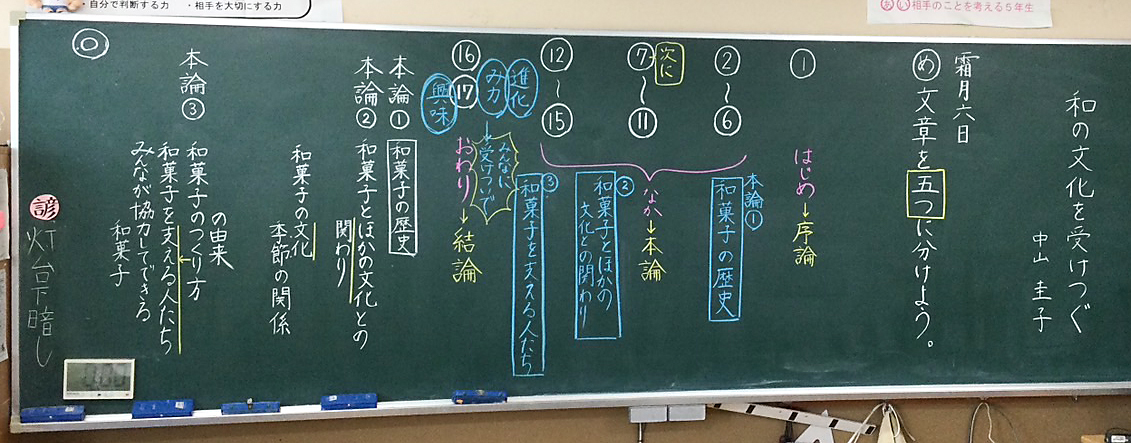

板書とノート指導はそれぞれ、学級と一人一人の子供の学習の足跡となります。まず私は板書を通して、学級全体の1時間の学びの過程をふり返ることができるように構成しています。さらに、ノートはその板書を参考にしながらも、その中に自分自身の考えや友達の考え、また学習過程での思考の変化や深まりが表れるものにできるよう指導しています。

授業を構成するという点で重要なのは発問です。前回紹介した授業を見ていただければお分かりになると思いますが、授業の導入から前半では、まず大きく発問するようにしています。「具体的な小さい発問でないと子供が答えられない」と考える人もいますが、小さく問うことで答えやすくなる反面、子供の発言が限定されてしまいます。ですから、まずは大きく問うことで、「こんなところがおもしろいね」「これって、どういうことだろう?」と、子供が多様な視点から自由に意見を出せるようにしているのです。

その上で、ポイントとなる部分、その授業で読みを深めたい部分について、子供が思わず「えっ?」「どういうこと?」とつぶやくような、深める発問を投げかけていきます。そこから、さらにていねいに教材文の表現を読み取りながら追究や対話を進め、より深く読むことによって言葉の力を育むようにしています。

しかし国語の授業が得意ではない先生は、「ちゃんと教えなきゃいけない」と思うあまり、正解を求めるような発問をしたり、一問一答的な発問をしてしまったりしています。それでは、子供たちにとって国語はおもしろくない教科になってしまうでしょう。昨年度、私が担任していたクラスでは、子供たちが教材を読んでいて、「これ疑問なんやけど…」「これってこういう意味やない?」という生き生きとした声が多く聞かれました。教材文を読みながら、自ら問いを発見したり、問いに対する新しい発見をしたりしていたわけです。追究する授業が大切だと言われますが、そのためには何よりも子供自身が追究したくなるような発問の工夫が必要だと思います。

もちろん、そのような発問を考えたり、授業を構成したりする前提としては、まずその授業(や単元)を通して、どんな力を育みたいのか、教材研究を通して明確にしておくことが必要です。それから、どのような発問をすれば、子供たちが考え、対話し、思考が深まってめざす力が育まれるのか、しっかり吟味していきます。