器械運動でわかりやすい目標をもたせるにはどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #59】

ボール運動や陸上運動では、試合の得点や計測したタイムなどの数値が運動の結果として明確に残ります。これらの領域に比べると、器械運動は、目標の立て方や成果がわかりにくいと感じることはありませんか。

以前、運動の記録を得点化する工夫を紹介しました。また、陸上運動でも複数回に渡って記録を活用する方法<#31、#32、#33、#34>を掲載しました。今回は、器械運動で、運動のできばえを得点化します。

執筆/東京都公立小学校教諭・吉羽顕人

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川譲

目次

1.どこまでうまとびⅠ・Ⅱ

跳び箱運動(開脚跳び)の下位教材として、うまとびは非常に効果的です。2人1組でできるので、一度にクラスの半分の子どもが運動することができます。また、30秒で何回跳べるかを記録して、数値目標にすることもできます。

しかし、うまとびだけでは、開脚跳びに必要な「跳び箱を突き放す感覚」や「両足で踏み切って遠くに着手する感覚」を養うことが困難です。そこで、うまとびに慣れた後に「どこまでうまとび」に取り組みます。

⑴ どこまでうまとびⅠ

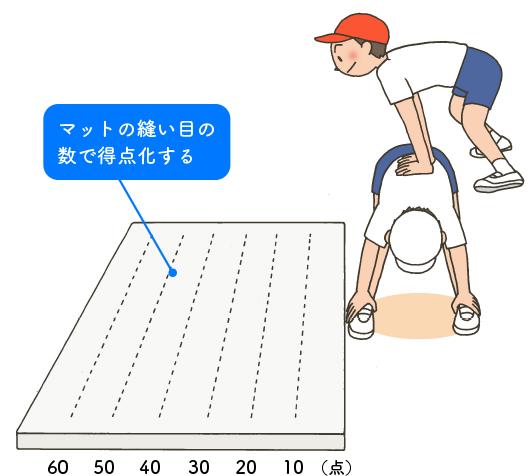

図1のようにマットの手前に馬をつくります。跳び手は馬を跳び越して、なるべく遠くに着地することを目指します。このとき、マットの縫い目の1本目に着地したら10点、2本目に着地したら20点、3本目に着地したら30点……と得点化します。ただし、安全な着地を意識付けるために、「ずっこけアウト」として、よろめいて足の裏以外で床に着いたら0点にします。

(図1)

クラスの実態から達成可能な目標を設定して、例えば30点をクラスの目標としたとき、達成した子の帽子の色を変えさせます。遠くへ着地できている子は、ほぼ全員が馬を突き放す動きをしています。そして、馬は押された力で反対側に少し揺れ動きます。その様子を観察させることで、跳ぶときに馬を後方へ突き放すという運動のポイントを理解させられます。クラスの8割程度が30点を越え、跳び箱を突き放す感覚を養うことができたら、どこまでうまとびⅡに進みます。

⑵ どこまでうまとびⅡ

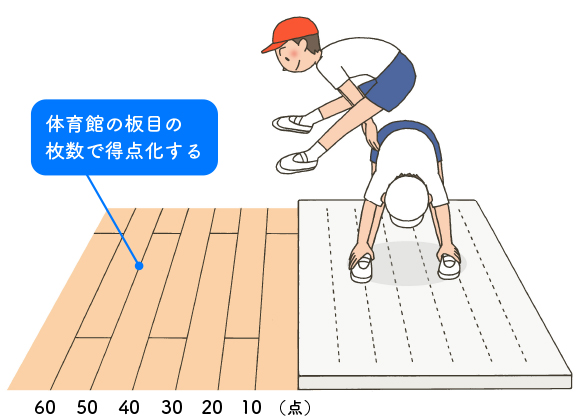

図2のようにマットの上に馬をつくります。跳び手はマットには乗らず、床から踏み切ります。運動の行い方は、どこまでうまとびⅠと変わりませんが、踏み切り位置と馬が離れているので、遠くに着手する感覚を養うことができます。

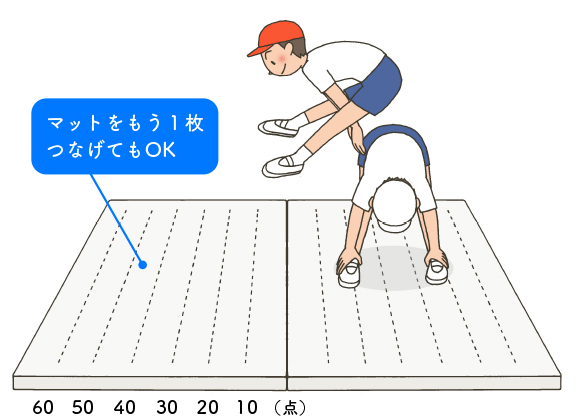

また、マットを越えて着地することになるので、体育館の床の板目の枚数で得点化します。床に着地させることに抵抗がある場合は、マットをもう1枚つなげて、縫い目の枚数で得点化します。

(図2)

2.ゴムかけそくてん

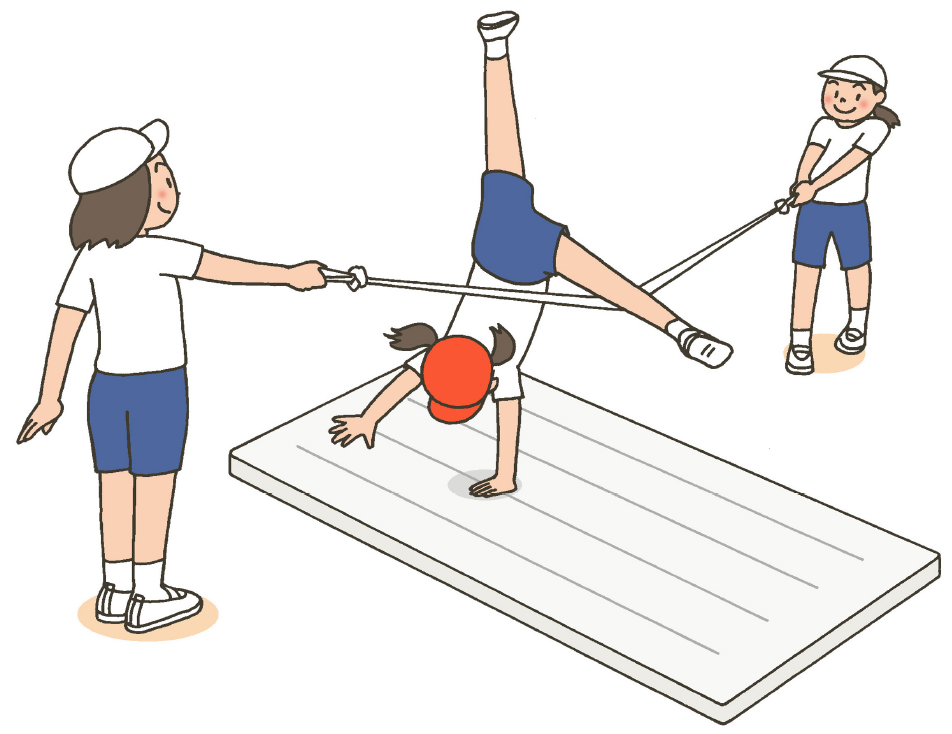

そくてん(側方倒立回転)は、逆さ状態になるときに足を曲げてしまいがちです。逆さになりながら回転しているので、自分の動きを認知するのが難しく、足にまで意識を向けられないのです。

そこで、図3のように友達にゴムを持ってもらい、「ゴムかけそくてん」に取り組みます。先に出て着地するほうの足でゴムを引っかけることができれば成功です。

(図3)

ゴムかけに成功した場合、ゴムの高さに応じて得点が入ります。得点例は以下の通りです。

ゴムを持っている子の

ひざの高さ…………10点

腰の高さ……………20点

みぞおちの高さ……30点

肩の高さ……………40点

頭の高さ……………50点

バンザイの高さ……100点

子どもはゴムを引っかけるために、足を伸ばす意識をもって運動に取り組みます。背の高さが同じくらいの子どもでグループ編成すると、どの子も平等な得点方法となります。頭の高さやバンザイの高さを紹介すると、「えー」とか「無理だよー」などという声が上がることもありますが、側転をしているときは倒立状態で、バンザイの姿勢で逆さになっていることに気付かせると、「できるかもしれない」、「やってみたい」という意見が増えます。そして達成できたときには歓声が上がります。

また、同じグループの子と得点を合計してグループの得点、全グループの得点を合計してクラスの得点とします。最高得点を目指すために、みんなが協力して教え合う姿が自然に現れます。教師はそれを見逃さずに褒めて、全体に広めていきましょう。

器械運動でも運動のできばえに応じて得点を設定することで、自分や友達の現状を把握しやすくなります。数値化することで、自分の成長に気付くことができますし、次の目標を設定しやすくなります。

運動の行い方や場の設定を変えることなく、ほんの少しの工夫で子どもの意欲が高まり、学習成果も上がりやすくなります。器械運動での得点化を、ぜひ授業に取り入れてみてください。

【参考文献】

平川譲(2018年)『体育授業に大切な3つの力 主体的・対話的で深い学びを実現する教師像』 東洋館出版社

イラスト/佐藤雅枝

※連載「ブラッシュアップ体育授業」について、メッセージを募集しております。記事に関するご感想やご質問、テーマとして取り上げてほしいことなどがありましたら、下の赤いボタンよりお寄せください(アンケートフォームに移ります)。

執筆

吉羽顕人

東京都公立小学校 教諭

1986年東京都目黒区生まれ。「みんなができる、みんなでできる」授業の実現を目指し、日々研鑽中。また、実践を広げるために、オンラインで研修会を行っている。『「資質・能力」を育成する体育科授業モデル』(共著)(学事出版)

監修

平川譲

筑波大学附属小学校 教諭

体育授業研鑽会 代表

筑波学校体育研究会 理事

1966年千葉県南房総市生まれ。楽しく力がつく、簡単・手軽な体育授業を研究。日本中の教師が簡単・手軽で成果が上がる授業を実践して、日本中の子どもが基礎的な運動技能を獲得して運動好きになるように研究を継続中。『体育授業に大切な3つの力』(東洋館出版社)等、著書多数。