思わずノートに自分の意見を書きたくなるような授業をめざす【全国優秀教師にインタビュー! コレが私の授業づくり! 第10回】

今回からは、現在、大阪府内8校だけの国語授業づくりモデル校で、国語の授業づくり担当として全学級の国語授業に関わり、板書に関する著書などももつ、大阪府公立小学校の岡本美穂教諭に国語の授業づくりについて聞いていきます。初回となる今回は、岡本教諭が2023年度、5年生で行った「大造じいさんとがん」の授業を紹介します。

目次

大きな問いを投げると、子供たちは多様な意見を出してくれる

現在私は国語の学力向上に向けて、国語を中心にしながら全学年、全学級に関わり、担任の先生と一緒になって、国語を土台にした授業づくりを考えています。学校としては、「伝え合う力でつながろう」という研究テーマで実践研究を進めてきており、国語で「話す」「聞く」「読む」「書く」力を育むのですが、そこで育んだ力をすべての教育活動の中で発揮していくことをめざします。それは各教科等はもちろんのこと、例えば特別活動の委員会活動や学級活動などでも発揮していきます。そしてまた、各活動で発揮した力を改めて国語でも生かし、さらに力を育むという往還的なサイクルを大事にしています。

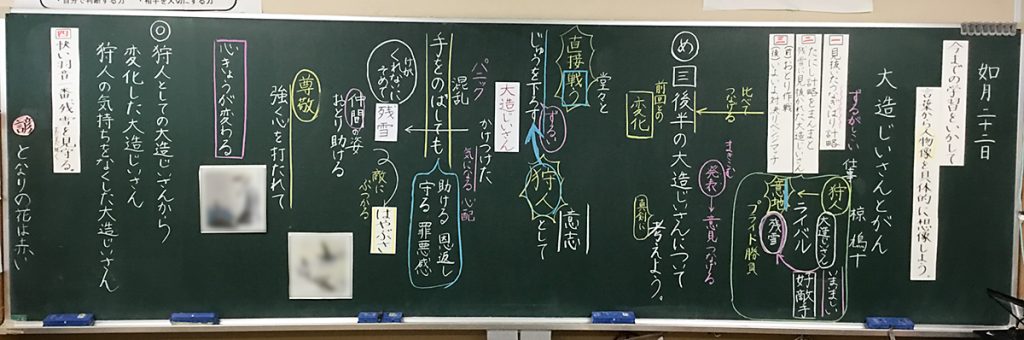

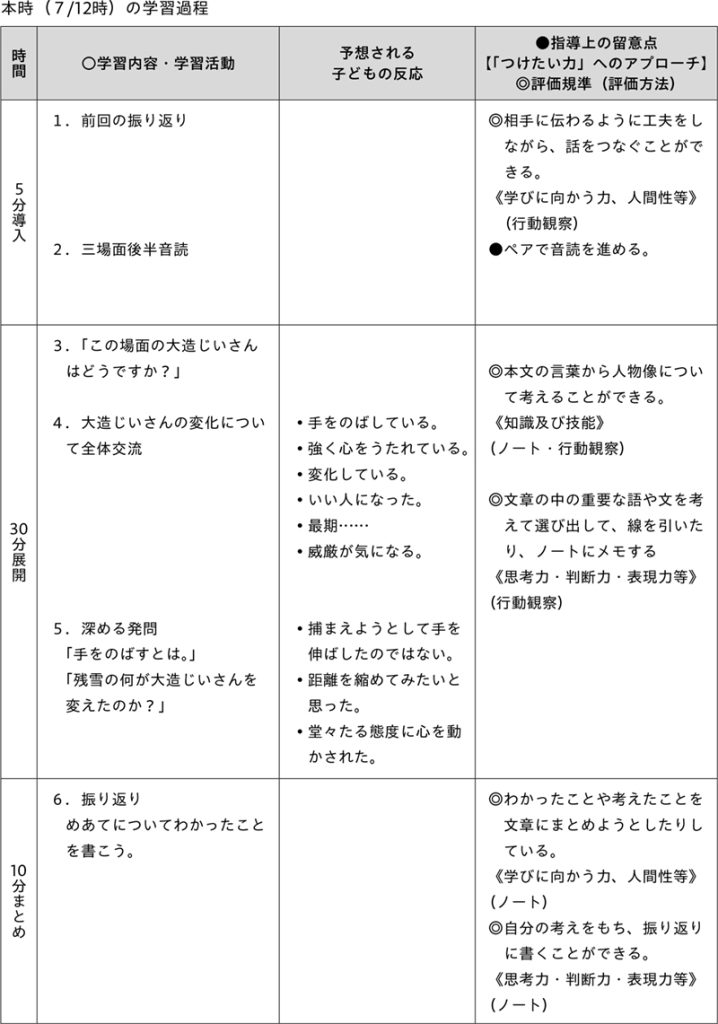

今回紹介するのは昨年度、担任していた5年生のクラスで行った「大造じいさんとがん」の単元(全12時間)の7時間目で、3場面後半の大造じいさんについて考えていった授業です(資料1参照)。

【資料1】

この授業では、まず前時のふり返りを行った後、本時に考えていく3場面後半を音読するのですが、ペアで1文ずつ交互に読んでいきました。実はこの単元の学習では毎時間、私が最初に「この場面の大造じいさんはどうですか?」と発問していたのです。そのため、子供たちは1文ずつ音読をしながら、互いの読みを確認するだけでなく、本文に線を引いたり、ノートにメモを取ったりしながら読み進めていました。

そこから、学習の「めあて」である3場面後半の大造じいさんについて考えていきます。前時までと同様に、「この場面の大造じいさんはどうですか?」と問いを投げると、子供たちからは事前に準備をしており、多様な気付きや疑問が出されてきます。

ちなみに授業での発問について、「発問が大きいと答えられないから、小さな(より具体的で答えやすい)問いを投げなければならない」と言う人もいます。しかし、私の学級では年度当初から、「みんなの意見が学級を良くするんだよ」ということを繰り返し伝えており、そのため大きな問いを投げると、国語が得意な子供だけに限らず、子供たちは多様な意見を出してくれるのです。そうやって多様な意見を出せるようにしていくことで、国語が苦手な子も参加しやすくなるし、多様な視点からの意見を通して多面的・多角的な対話ができるようになるのだと思います。

ここでは、それぞれの気付きや疑問を出してくれたのですが、その中で、大造じいさんが「変化している」という意見は必ず出るだろうと予想していました。実際に、そうした意見が出てきたのを受けて、その大造じいさんの変化について、全体で交流をしていきます。すると「変化している」だけでなく、「強く心を打たれている」とか、「いい人になった」とか「大造じいさんが手をのばして…」などの意見が出てきました。

ここで出てきた意見を受ける形で、「手をのばすとは?」と、思考を深めるための発問をします。すると、「捕まえようとして手をのばしたのではない」や「残雪との距離を縮めたいと思った」、さらには「残雪の堂々たる態度に心を動かされた」などの意見が出てきました。それらの意見を受ける形で、「混乱」「助ける」「守る」「罪悪感」「尊敬」など、出てきたキーワードを板書し、対話の過程を整理していきました(資料2参照)。

こうした読みと対話の過程を通して、多様な意見を出していった後で、この授業の最後の場面で、「めあて」に対する、それぞれの考えをふり返りとして書いていきます。すると、子供たちは板書に残る対話の過程や友達の意見も参考にしながら、自分の考えを自分なりの言葉で豊かに書くことができていました。

【資料2】