ユネスコスクールとして、子ども主体の学びを日常化する【連続企画 「持続可能な学校」「持続可能な教育」をどう実現するか? #06】

2015年にユネスコスクールに認定され、その後もSDGsやESD推進に取り組んできた東京都杉並区立西田小学校(児童数719名)。ESD教育を中心にした「持続可能な社会の担い手」を育てる様々な取組について、鈴木朝代校長に話を聞いた。

東京都杉並区立西田小学校

2019年に特定非営利活動法人日本持続発展教育推進フォーラムによる第10回ESD大賞小学校賞、2022年度には第13回ESD大賞ユネスコスクール最優秀賞を受賞するなど、外部からの評価も高い西田小学校。写真は話を伺った鈴木朝代校長。

この記事は、連続企画「『持続可能な学校』『持続可能な教育』をどう実現するか?」の6回目です。記事一覧はこちら

目次

2014年にユネスコスクール登録。ESD教育がより活発に

杉並区立西田小学校は、東京都杉並区のほぼ中心、閑静な住宅街が広がる地域に位置する。同校は、鈴木校長の2代前にあたる本徳文恵校長が中心となってユネスコスクールに加盟申請を行い、2014年10月に登録された。

ユネスコスクールは、ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するために平和や国際的な連携を実践する学校を指し、文部科学省が目指すESD教育とも理念が重なることから、ESDの推進拠点として注目されている。2023年3月現在、国内では1,115校の就学前教育・保育施設、小学校・中学校・高等学校及び教員養成系大学等が登録されている。西田小学校では、続く小堂十校長がESD教育の基盤をつくり、そして現在の鈴木校長がそれを定着させていった。

全児童が自分のテーマを決め、1年かけて探究する

ESD教育の大きな柱がカリキュラム・マネジメントを活用した子ども主体の学びだ。各学年、1年かけて学ぶテーマを設定し、総合的な学習の時間(1、2年生は生活科)を中心に取り組む。

「多くの学校では、総合的な学習の時間には単発的なテーマを設定し展開するケースが多いと思うのですが、西田小学校では1年をかけて、大きなテーマに迫るような形にしています。自分が追究したいテーマを設定し、本やインターネットで調べたり、関係する場所に行ったり、インタビューしたり……。そして、最後に発信するというカリキュラムを作りました」

3年生は「自然とともにくらそう」、6年生は「世界に向けて羽ばたこう」などの大きなテーマ設定は、教員側で行う。それぞれSDGsの17の開発目標にもリンクさせているほか、国語や理科、社会などの単元とも一部関連させることで、教科横断的な学びができるよう配慮しているのが特徴だ。細かい調査対象は、児童が自分の興味、関心に合わせ、1学期の4か月間をかけて決める。

「どんな課題で学ぶかを決めるのは難しいので、様々な分野のゲストティーチャーを呼び、話をしてもらったり、子どもたちと一緒に活動してもらったりして、具体的な調査対象を決めるきっかけづくりをしています。味の素やサントリーなどの企業さん、NPO法人のすぎなみ環境ネットワークさん、清掃芸人として活動しているマシンガンズの滝沢秀一さんに来てもらったこともあります。外部の方々からの刺激はとても大きくて、それをきっかけに子どもたちも関心をより深めていきます」

テーマを決めて一人で調査を進める児童もいれば、ペアあるいはグループで進める児童もいる。子どもたちによる調査と並行して、学期に1回、「西田の丘トーク」と題して子どもが保護者や地域の人に中間報告をしたり、調査のアイデアをもらったりするような機会を設けた。児童だけでは活動が広がりにくく、持続可能なものとして進めるには難しいという課題を克服するために、2022年から始めた取組だ。大人から調査の進め方を聞いてよりよい方法を探すというだけでなく、普段、自分の親以外の大人と触れ合う機会が限られている子どもにとって、社会勉強の機会にもなっているようだ。

そして2月には、学びの集大成ともいえる「ESD子供報告会」を実施。学びの発信と振り返りの場であるが、他人や他学年の発表を見て、お互いの良さを認め合い、自己肯定感を高めさせたいという狙いもある。同時に、3年生なら4年生、4年生なら5年生といった具合に、次学年の発表の見学を推進し、来年度の見通しを持たせるようにもしている。過去には、鈴木校長も驚く発表もいくつかあった。

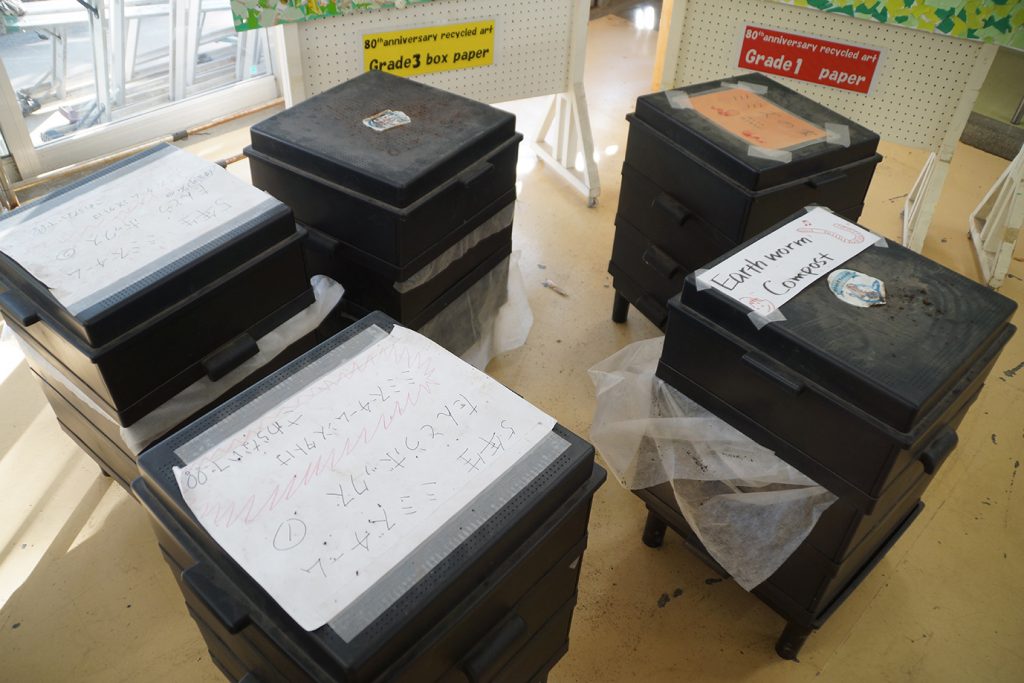

「2023年度の6年生のチームは、フェアトレード(※)商品を多くの人に買ってもらって貧困問題の縮小に貢献したいという思いから、学区内にあるスーパーに出向いてお店の人に交渉し、フェアトレード商品のチョコレートを商品として置いてもらうことができました。期間限定ではあったのですが、結構売れたようです。また、2020年度、当時の3年生がミミズをコンポスト(※)で飼育し、良い土を作るというテーマで取り組んだケースでは、実際に植物の生育に適した土を作ることに成功し、学校を訪問した保護者や近隣の保育園に配り、喜んでもらったようです。このチームは2024年1月現在も活動を続けていて、来年(2025年)3月に自分たちが卒業したあとも飼育を続けてもらおうと後継者を探しているようです。基本的には、2月のESD子供報告会が集大成という形にはなるのですが、ここで終わりではなく、探究を続けて、世界の平和や環境問題など、さらに大きな問題の解決にもつなげていってほしいと思っています」

※フェアトレード…公正・公平な取引により開発途上国の生産者や労働者を守り自立を助けるしくみ。

※コンポスト…堆肥および堆肥をつくる容器。

発表会後には、5、6年生のみを対象とした「NISHITA未来の学校」を開催し、教職員、保護者、地域の人と共に西田の未来について語り合う。6年生が今まで学んできたことを5年生に伝え、今後、さらに西田小をよくしていくにはどうすればいいか、持続可能な学校や地域をつくるために何が必要かを考えているという。