特別活動~多様な他者と協働し、よりよく生きる力を育むには~

特別活動の充実は、予測困難なこれからの時代を生きる子供たちに必要な資質・能力を育むことにつながります。そのために、小学校の教師はどのような指導をすればよいのか、今後の国の教育政策全体の方向性や目標、施策とともに、特別活動の指導のポイントを文部科学省・安部恭子視学官の講演よりお届けします〈第47回九州地区小学校特別活動研究大会宮崎大会(2023年11月9日)より〉。

講師:文部科学省視学官・安部恭子

目次

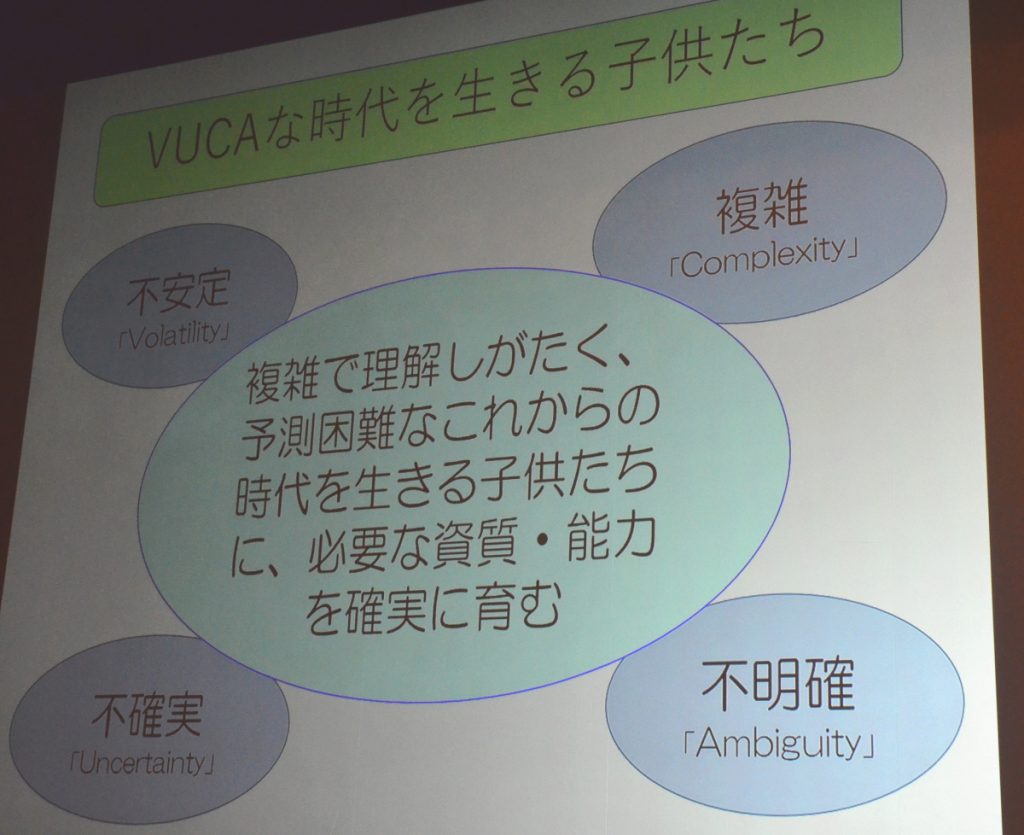

VUCAな時代を生きる子供たちに必要な資質・能力を育む

VUCAすなわち、不安定(Volatility)・不確実(Uncertainty)・複雑(Complexity)・不明確(Ambiguity)な時代と言われるこれからの時代。そのような複雑で理解しがたく、予測困難な時代を生きる子供たちに、必要な資質・能力を確実に育むことが大切です。そのためには、多様な他者と協働し、自分のよさや可能性を生かしてよりよく生きていくことができるようにすることです。

子供たちの主体的・対話的な深い学びを実現するためには、先生たちに子供たちのロールモデルとなることが求められ、先生方自身の主体的な学びが欠かせません。そのために、先生方は、「組織を生かす」「多様な考えを生かす」「語り合って共有する」こと、つまり学び合う研修が重要です。日頃から先生方の間で指導方法などについて話し合ったり、情報交換したりできる良好な人間関係が基盤となります。

指導する上では

・育成を目指す資質・能力の明確化

・具体的な目指す児童生徒の姿の明確化

・指導と評価の一体化

・PDCAを生かす

・カリキュラム・マネジメント

・地域・社会との連携

などがポイントとなります。

今後5年間の教育振興基本計画のコンセプトとは

教育振興基本計画(令和5~9年度)が2023年6月に閣議決定されました。教育振興基本計画とは、教育基本法に基づき、政府が策定する教育に関する総合計画で、今後5年間の国の教育政策全体の方向性や目標、施策などを定めるものです。

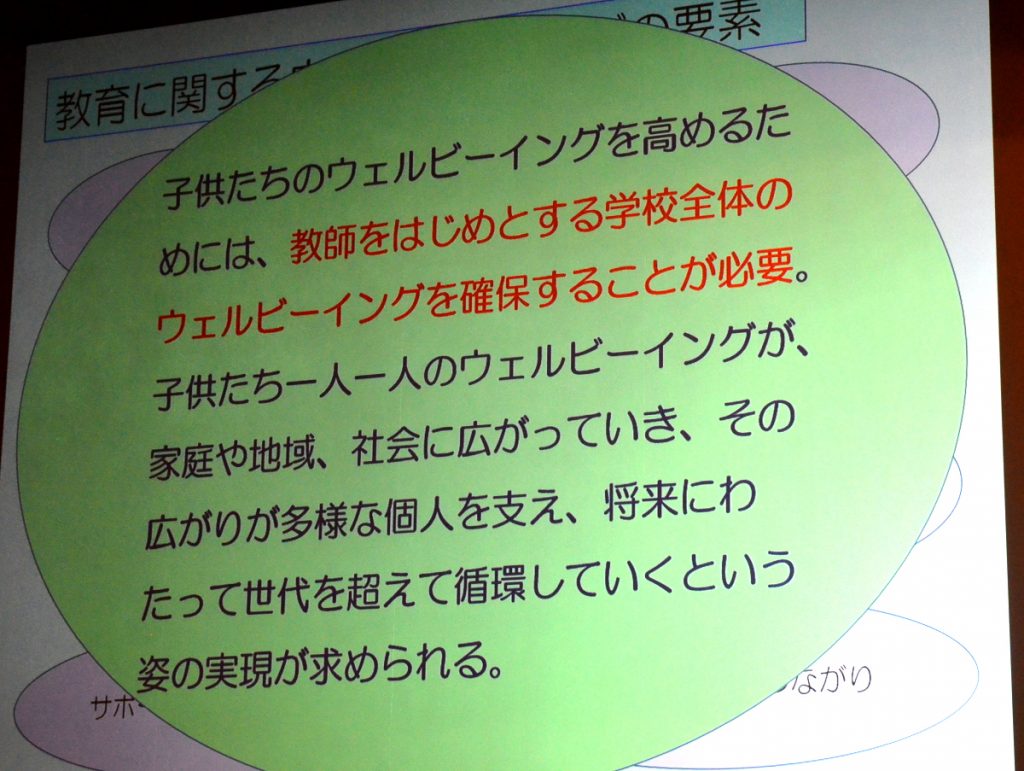

その主なコンセプトの中で注目すべきは、「持続可能な社会の創り手の育成」と「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」の2点です。

※ウェルビーイング:身体的・精神的・社会的によい状態にあることを言い、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。多様な個人がそれぞれ幸せや生きがいを感じるとともに、個人を取り巻く場や地域・社会が幸せや豊かさを感じられるよい状態にあることも含む包括的な概念。

子供たちのウェルビーイングに関連する項目として

・自分にはよいところがあると思う。

・将来の夢や目標をもっている。

・授業の内容がよく分かる。

・勉強は好きだと思う。

・普段の生活の中で、幸せな気持ちになる。

・友人関係に満足している。

・自分と違う意見について考えるのは楽しい。

・人が困っているときは進んで助けている。

・学級をよりよくするために何かしてみたいと思う。

・先生は自分のよいところを認めてくれる。

・困り事や不安があるときに先生や学校にいる大人にいつでも相談できる。

などが挙げられています。

教育振興基本計画に示された教育に関するウェルビーイングの要素には、自己有用感や自己実現、協働性、利他性など、特別活動において育成を目指す資質‧能力と重なる部分が多く見られます。 また、基本施策6の目標として「主体的に社会に参画する態度の育成‧規範意識の醸成」が示され、その指標とし て「学級生活をよりよくするために学級会で話し合い、互いの意見のよさを生かして解決方法を決めていると答える児童生徒の割合」が例示されました。このことからも学級活動(1)の充実が大切であることが分かります。