小学校理科と中学校理科の接続「問題と課題」【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#21

いろいろな自治体の教科ごとの研究会に行くと、かなりの頻度で小学校の先生と中学校の先生が合同で行なっています。これは、自治体の中で教科ごとに分かれた際、学校種ごとで別々に実施できるだけの人数がいないということもありますし、また、小学校と中学校を接続するメリットを重視するという理由で行っていることもあります。

小学校の学習指導要領と中学校の学習指導要領では、学習内容の系統が一見つながっているように見えますが、発達の程度も違いますし、よく見ると用語の使い方なども異なっています。そのため、小学校の先生が中学校のことを、中学校の先生が小学校のことをお互いに理解することに苦労することがあります。今回は、その中でも代表的な「思考力の言葉の使い方」について一緒に考えていきましょう。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.小学校と中学校の「思考力の考え方」の接続

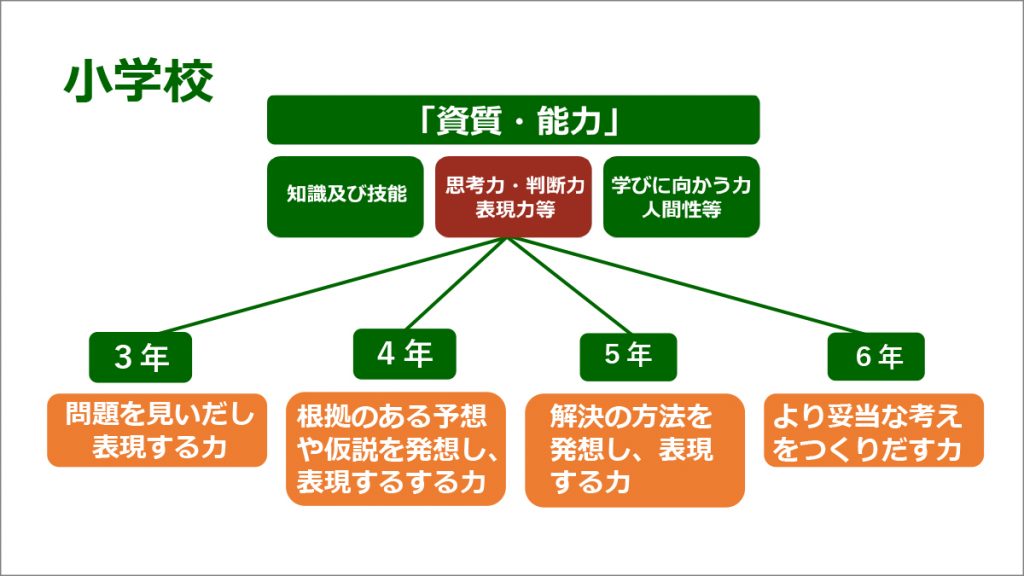

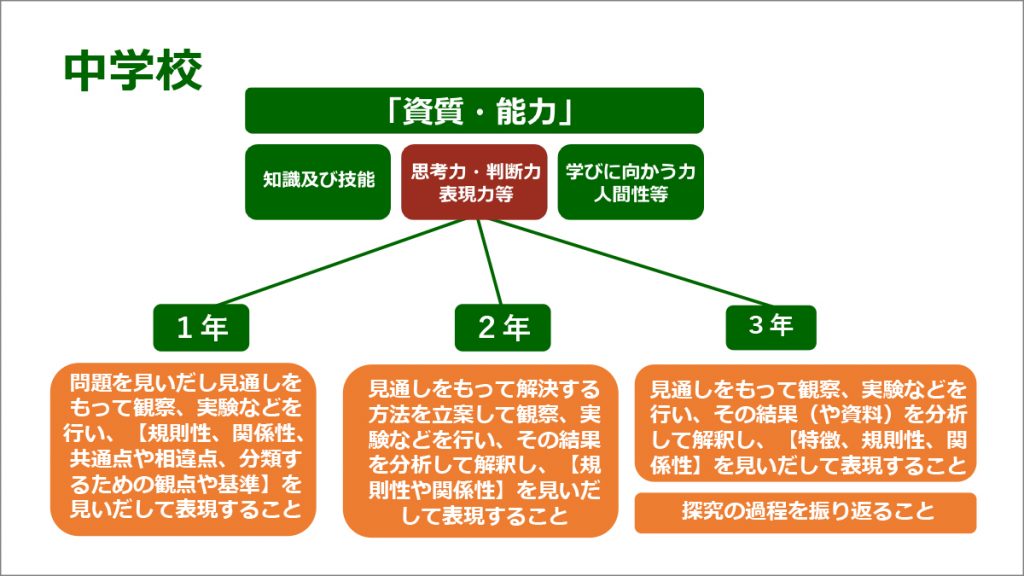

授業を行えば評価をしなければいけません。小学校でも中学校でも、以下の図にあるように資質・能力の3つの柱を大切にして授業を行うことになっています。この資質・能力の3つの柱に対応し、評価は「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」という用語を使っています。

小学校では、「思考・判断・表現」の評価は、3年から6年まで、それぞれ1つずつの能力を評価しています。例えば、3年では「問題を見いだす力」、4年では「根拠ある予想を発想する力」、5年では「解決の方法を発想する力」、6年では、考察などの文章を書く際に「より妥当な考えをつくりだしていく力」がそれにあたります。つまり小学校の場合は、問題解決の過程に沿って、問題解決の力を順番に3年から6年で重点的に育て評価します。

一方、中学校では、1年から3年の3年間で設定された思考力の観点で評価します。これは、小学校と同じような評価の観点ではないことを意味します。オレンジ色の部分を見てみましょう。中学校1年では「問題の見いだしから見通しをもった実験の実施」、中学校2年生では「実験計画の立案から結果の分析解釈」、中学校3年では「結果の分析・解釈」「振り返り」に重点が置かれていることがわかります。

小学校では、一つの能力ができているかどうか、という点で評価する一方で、中学校では問題解決過程の一定の幅を見て質的に高まっているかどうかで評価していることがわかります。問題解決の過程は、小学校と中学校では変わりませんが、評価の観点という意味であれば、小学校と中学校では結構異なっていますね。