教師自身のキャパシティを広げるには〈前編〉【伸びる教師 伸びない教師 第26回】

- 連載

- 伸びる教師 伸びない教師

今回は、「教師自身のキャパシティを広げるには」の前編です。子供が教師のキャパシティを超えると学級崩壊の危険性が高まります。しかし、教師のキャパシティは突然広くなるときがあるという話です。豊富な経験で培った視点で捉えた、伸びる教師と伸びない教師の違いを具体的な場面を通してお届けする人気連載です。

※本記事は、第26回の前編です。

執筆

平塚昭仁(ひらつか・あきひと)

栃木県上三川町立明治小学校校長。

2008年に体育科教科担任として宇都宮大学教育学部附属小学校に赴任。体育方法研究会会長。運動が苦手な子も体育が好きになる授業づくりに取り組む。2018年度から2年間、同校副校長を歴任。2020年度から現職。主著『新任教師のしごと 体育科授業の基礎基本』(小学館)。

伸びる教師は、焦らず自分のキャパシティを広げ、伸びない教師は、他人のキャパシティの大きさに目が行く

目次

子供が教師のキャパシティを超えると学級崩壊!?

学級を経営する上で、教師の「キャパシティ(受容力)」の大きさはとても重要になってきます。キャパシティの大きさは教師の力量とも比例し、力量が高ければ高いほどキャパシティも大きくなります。

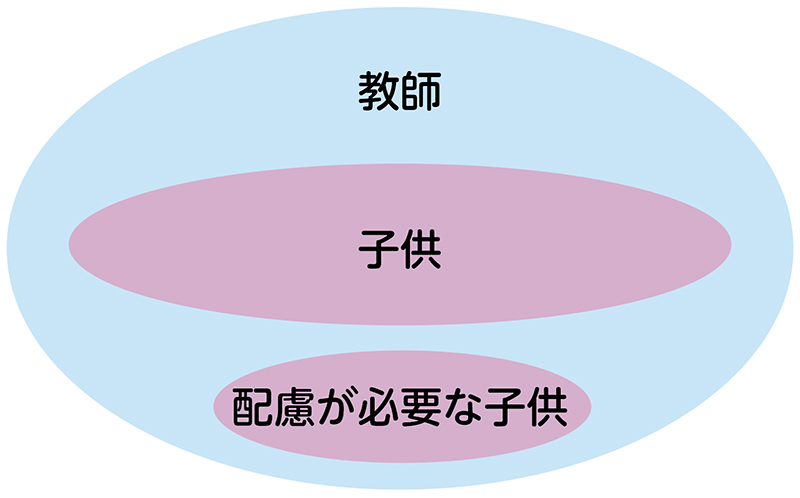

教師のキャパシティは次のような図で表せます。

図①の場合、教師のキャパシティ内に子供がいるので学級は荒れず、落ち着いたよい学級を作れる可能性が高いです。

特別な配慮が必要と言われている子も、キャパシティの大きい教師が担任の場合、うまく学級に溶け込めることが多くあります。キャパシティの小さい教師が担任の場合でも、子供たちが教師のキャパシティを超えなければ学級が崩れることはほとんどありません。

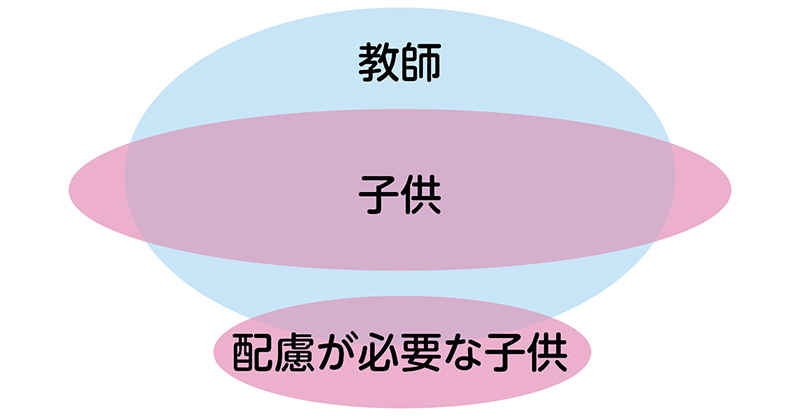

図②は、子供たちが教師のキャパシティを超えてしまった場合です。

この場合、学級崩壊が起こる可能性があります。

はじめは、ひとりの子供が教師の枠から外れ、それに引き寄せられるかのように何人かがついていく形で学級が崩れていくことが多いのです。このひとりの子供の影響力があまりに大きいとベテランの教師でも突然学級が崩れることがあります。