小1生活「しん1年生に学校のことをつたえよう」指導アイデア

執筆/青森県公立小学校教諭・川村恵

編集委員/前・文部科学省教科調査官・渋谷一典、文部科学省教科調査官/愛知淑徳大学准教授・加藤智、青森県六ヶ所村教育委員会・学務課指導グループマネージャー・木村智

目次

期待する子供の姿

知識及び技能の基礎

園児に学校のことを伝える活動を通して、友達や園児などと関わることのよさや楽しさに気付く。

思考力、判断力、表現力等の基礎

園児に学校のことを伝える活動を通して、園児の期待や不安などの気持ちを想像しながら、伝えたいことを考えることができる。

学びに向かう力、人間性等

園児に学校のことを伝える活動を通して、園児と進んで交流したり、意欲的に今後の学校生活を送ろうとしたりする。

単元の流れ(7時間)

園児の頃にタイムスリップしてみよう!(1時間)

- 園児だった自分が、ランドセルや学習用具を準備したときや、入学式の写真・映像を見たときなどの気持ちを想起する。

- 園児から聞き取ったことなどを基に、園児の気持ちを共有する。

評価規準等

知 入学前の園児の期待や不安などの気持ちに気付いている。

※評価規準等の知 =知識・技能、思=思考・判断・表現、態=主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

学校の「わくわく」を見付けよう!(2時間)

- 学校行事や学習したことなどから学校のわくわくを見付ける。

- 園児のことを思い描き、園児に伝えたいことを考える。

- 園児との交流で伝えるための条件を考える(例:場所、時間、準備物)。

- 条件に沿って、自分たちが伝えたいことを一つ選択する。

※条件を設定する意味…聞く側(園児)が理解しやすいように、グループでの発表を想定しているので、ある程度の条件が必要。

評価規準等

思 園児のことを思い描きながら、伝えたいことを選んでいる。

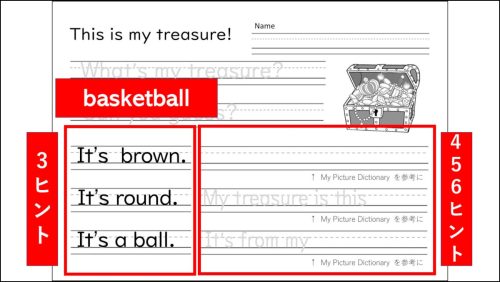

学校の「わくわく」を伝えよう!(4時間)

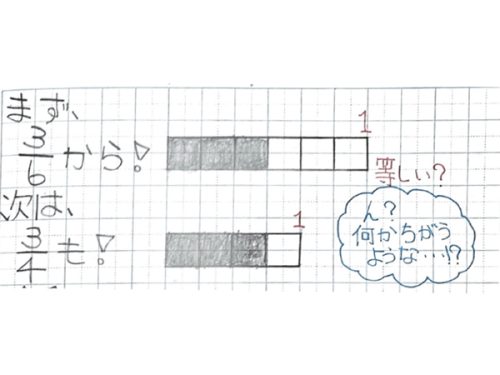

- タブレット端末に撮りためた写真や動画を使ったり、絵や吹き出しを書いたりして、伝えたいことを表現する。

- 「わくわく」が伝わるような掲示のしかたなどを考え、準備する。

評価規準等

知 学校の「わくわく」を伝えることで、園児との関わりが楽しくなることに気付いている。

思 これまでの体験を基に、園児のことを思い浮かべながら、伝え方を工夫している。

態 園児の反応や状況に合わせて、多様な方法で伝えたいことや気持ちを表そうとしている。

活動のポイント1

入学前の期待や不安を共有し、相手意識をもてる活動にしよう

子供の思いや願いを大切にした活動を進めるために、自分が園児だったときのことを想起したり、入学式や入学当初の様子の写真を見たりすることで、園児の気持ちに寄り添った活動になると考えられます。

また、園児から聞き取ったことを基にして、園児の気持ちを共有することで、園児の学校入学に対する期待と不安を理解し、自分たちができることを考えようとします。

園児という相手意識をもつことで、1年間で成長した自分に気付き、学校のことを分かりやすく伝えたいという意欲も高められます。

活動のポイント2

園側とねらいや活動内容を共有しよう

※学習活動の実施に当たっては、新型コロナウイルス感染症に関わる各自治体の対応方針を踏まえるなど、子供の安全の確保に向けて十分配慮した計画を立てる必要があります。

イラスト/高橋正輝

『教育技術 小一小二』2022年2/3月号より