小1算数「たし算とひき算」指導アイデア(1/2時)《たし算なのかひき算なのか》

執筆/福岡県公立小学校教諭・小野祐揮

編集委員/国立教育政策研究所教育課程調査官・笠井健一、福岡教育大学教授・清水紀宏

目次

本時のねらいと評価規準(本時の位置 1/2)

本時のねらい

数量の関係に着目し、演算決定の根拠を図や言葉で説明する活動を通して、加法や減法を用いる問題場面の理解を深めることができる。

評価規準

問題場面の数量の関係を図で表現し、演算決定ができる。(知識・理解)

問題場面

①ひよこが11 わ、にわとりが3わいます。あわせて、なんわいますか。

②なわとびをしている人が、12 人います。一りんしゃをしている人が、5人います。

どちらが、なん人、おおいですか。

①と②の問題は、たし算とひき算、どちらの問題でしょうか。

①も②も、たし算かな。

①はたし算、②はひき算だと思う。

①の問題は、「11+3」と「11-3」のどちらだと思いますか。

(式を提示し、たし算かひき算かを挙手させる)

②の問題は、「12+5」と「12-5」のどちらだと思いますか。

(式を提示し、たし算かひき算かを挙手させる)

たし算なのかひき算なのか、どちらかな。

本時の学習のねらい

たし算なのかひき算なのか、ブロックや図を使って説明しよう。

見通し

・ブロックを使う。

・図を使う。

お話のどこを見て、たし算かひき算なのかと思いましたか。

①の問題は「あわせて」と書いてあるから、たし算。

②の問題は「どちらがなん人おおい」と書いてあるから、ひき算。

ほんとうに? たし算かひき算か、もっとわかりやすく説明できますか。

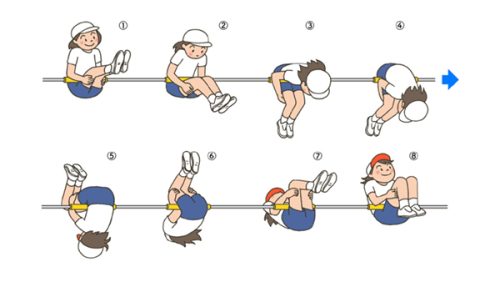

ブロックを使う。

図を描けばいい。

ブロックや図を使って、たし算かひき算かを説明しましょう。

自力解決の様子

A:つまずいている子

演算決定に、戸惑いがある。

B:素朴に解いている子

問題場面をブロックの操作や図で表現し、演算を正しく決定している。

C:ねらい通りに解いている子

問題場面の図を基にして、演算決定の根拠を言葉で説明することができる。

自力解決と学び合いのポイント

イラスト/佐藤雅枝、横井智美

『小一教育技術』2019年1月号より