これからの教育「4C」のためにできること

長い間学校教育は、読み書き計算(Reading、wRriting、aRithmeticの3語から3R’s=スリーアールズとも呼ばれます)の能力を鍛えるものでした。もちろん今でも学校教育ではこれが基本となっています。しかし、児童生徒にタブレットが支給され、自分のペースで学習を進めることができる現代では、これら定型的な教育内容の伝授という機能は薄れてきています。全米教育協会は、「21世紀型教育」つまり近未来の教育として、4Cという定義を示しました。今これが、世界中に広まっています。

4つのCは、Critical thinking(批判的思考)、Creativity(創造性)、Collaboration(協働)、Communication(コミュニケーション)を指します。

単一の文化や価値観の、身近なコミュニティの中だけで生活するなら3R’sで十分だったでしょう。

しかし、インターネットが生活に不可欠な環境となった昨今、仕事ばかりか私生活でさえも、多様な価値観や文化を持つ世界規模の大きなコミュニティに属して活動することが当たり前となってきています。そのような社会で4Cは、間違いなく必要となるスキルです。一般的にはプロジェクト型学習などで鍛えるスキルだと言われています。そして4Cは学校の授業だけでなく、さまざまな機会を通して養成すべき能力です。今、わたしたちにできることはどんなことでしょうか。

【連載】マスターヨーダの喫茶室~楽しい教職サポートルーム~

目次

1 商工会議所主催の起業家教育

ある地方小都市の商工会議所では、「ジュニアエコノミーカレッジ」として、商売体験を通した「起業家教育プログラム」を進めています。市や教育委員会が後援し、学校でも児童生徒に推奨、紹介している企画です。

起業家教育とは、「自ら課題を設定し、考え、解決する力を養う教育」を言います。音楽教育が必ずしも「音楽家」を育てるための教育ではないように、起業家教育もまた「起業家」を育成するための教育ではありません。子供達は、「起業」という言葉や、会社の仕組みなど分かっていなくても、「お客様に喜んでもらうこと」「お金の大切さ」「仕事とは社会に役に立つこと」「チームワークの重要性」など、この教育ならではの価値観や概念に触れることができます。

そして、この教育を通じて以下のような学びに繋がることが企図されています。

●子供たちが自ら考え、決めること(想像力・問題解決力・意思決定力)

●子供たちが仲間と行うこと(チームワーク・リーダーシップ)

●子供たちが自らの結果を受け止めること(責任感、自信)

これはわたしの生活圏に近い地域で開かれた、起業家教育の募集ポスターです。

児童が「会社」というチームを作り、商品やサービスを考えて、実際に地域の「お祭り」で販売することをゴールとします。

このプロジェクトのあらゆる場面で、4Cの能力が必要となってきます。

社員全員で、商品やサービスのR&D(研究開発)を行って商品化し、マーケティングや宣伝も行い、さらには販売接客の方法まで考えて自ら実行するからです。

商工会議所青年部の若手社長を中心とした皆さん、つまりプロが支援してくれるので、最後までプロジェクトを遂行できます。このダイナミックさは、なかなか学校ではできないことです。

全国的にも50か所以上で開かれるなど、広がりを見せてきています。こういった機会に関係団体と学校が協力体制をつくり、教育の場を広げていくことは、児童の4Cを鍛える上で、大変効果的な方法と言えます。

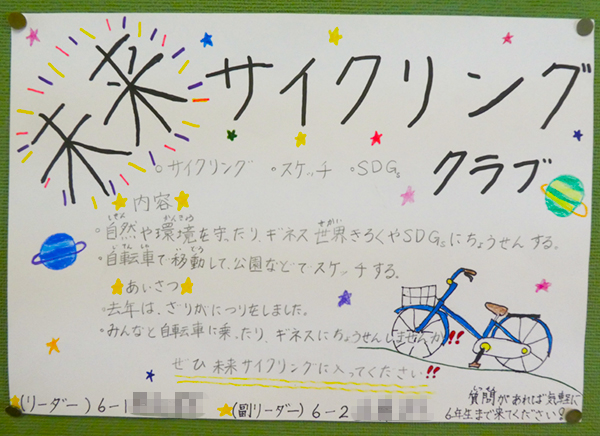

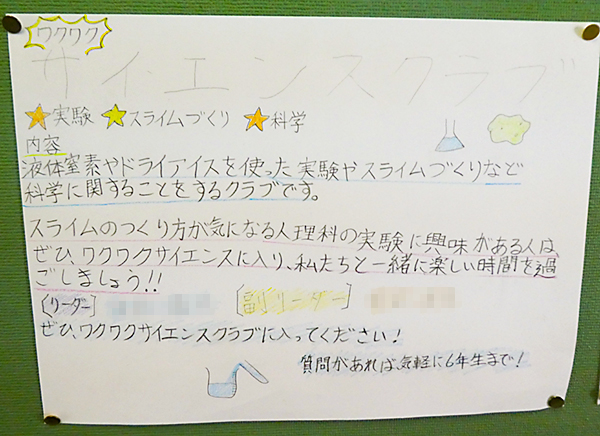

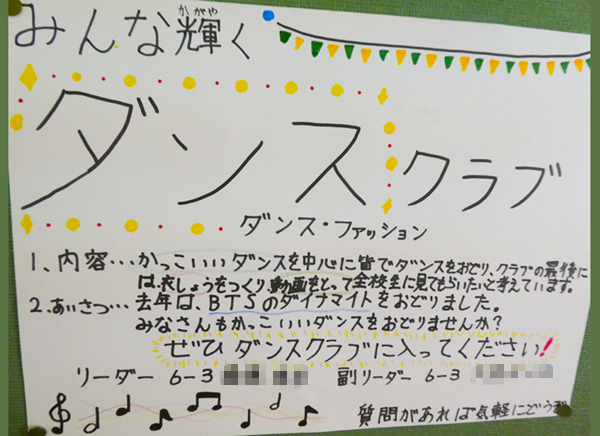

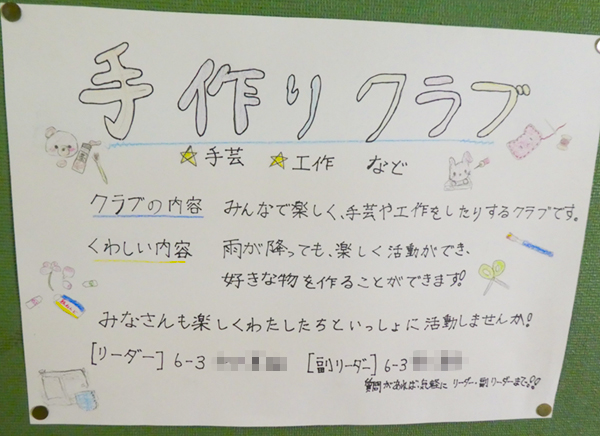

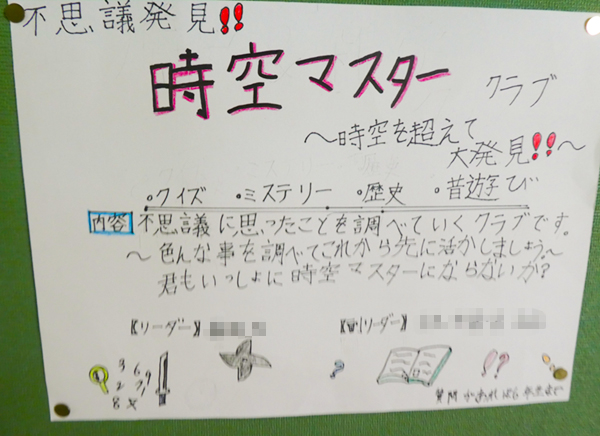

2 クラブ活動を自主的につくる

4Cを学校の中だけで鍛えられないでしょうか。例えば勤務校で取り組んでいる身近な実践に、クラブ活動を利用する方法があります。従来ですと学校でクラブを決めて、教員を配置したり、教員が指導できるクラブを設置したりしていきます。しかし、それをしないのです。このような進め方です。

●児童から、やってみたい活動のアイデアを募集する

●集約したアイデアの中から実現可能なものを選ぶ

●そのクラブのリーダーを決める

●リーダーがクラブの名称や活動内容など、詳しい企画書を作成する

●企画書を元に担当教員と話し合い、クラブの発足を確定する

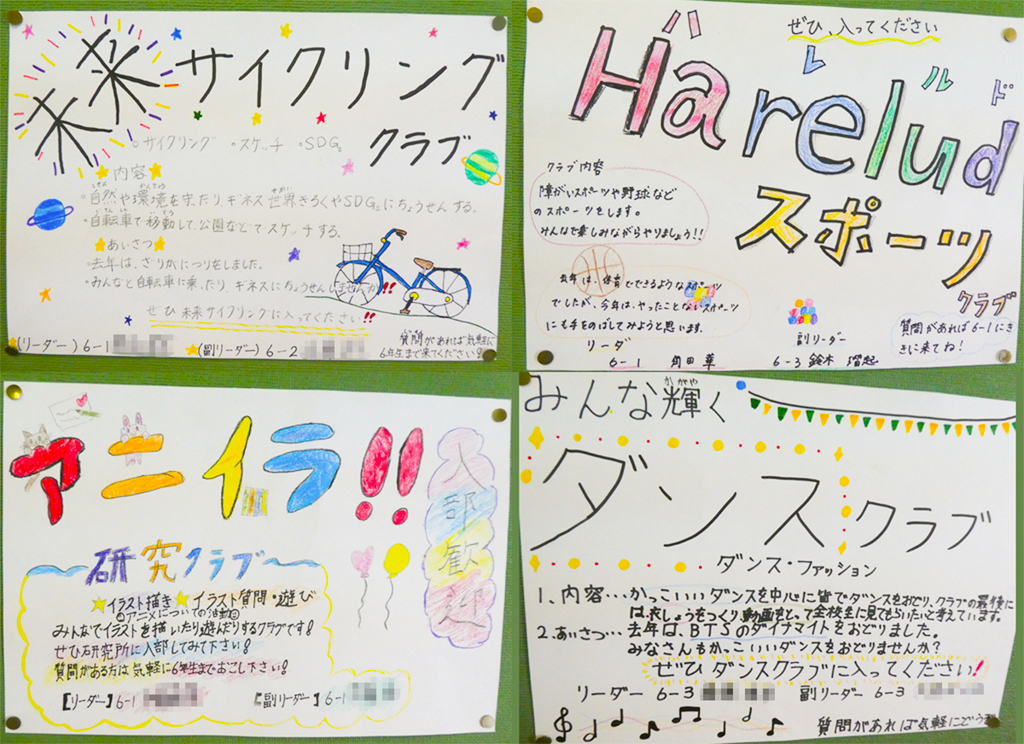

●募集のためにプレゼン資料や掲示物を作成し、メンバーを募る

●集まったメンバーの希望を取り入れつつ活動をしていく

という流れです。既成のクラブで、これまでと同じような活動を言われたままにやっていくより、6年生を主体としたアクティブなクラブ活動ができます。

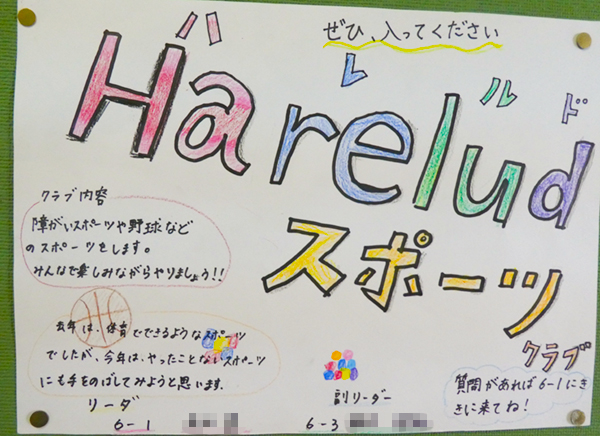

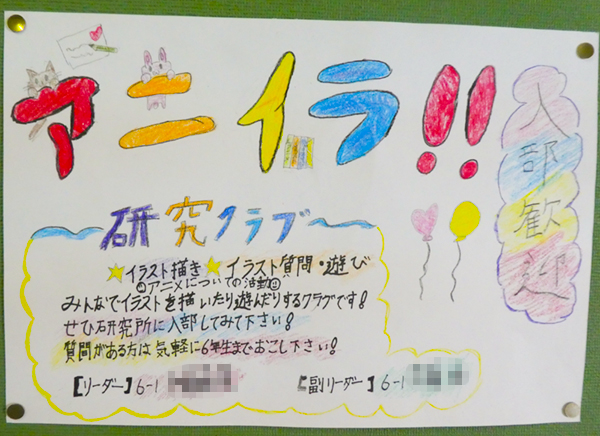

<クラブ活動メンバー募集ポスター>