低学年の長なわ跳びの授業は、何をしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #14】

#12では、1年生の「ゆうびんやさん」と「とおりぬけ」という教材を紹介しました。クラスの全員がなわの中で跳ぶことに慣れ、なわに入るタイミングが分かってきたら、次のステップに進みましょう。今回は、「0の字跳び」と「8の字跳び」を紹介します。なわ回しは、全てなわが上から近づいてくる「かぶり回し」です。

執筆/東京都公立小学校教諭・今田菜美

監修/筑波大学附属小学校教諭

体育授業研鑽会代表

筑波学校体育研究会理事・平川 譲

目次

1.通り抜けずになわの中で跳ぶ、「0の字跳び」

「とおりぬけ」のタイミングでなわに入り、中央で一度止まってジャンプをし、なわから抜けるのが0の字跳びです。以下の順序で行います。

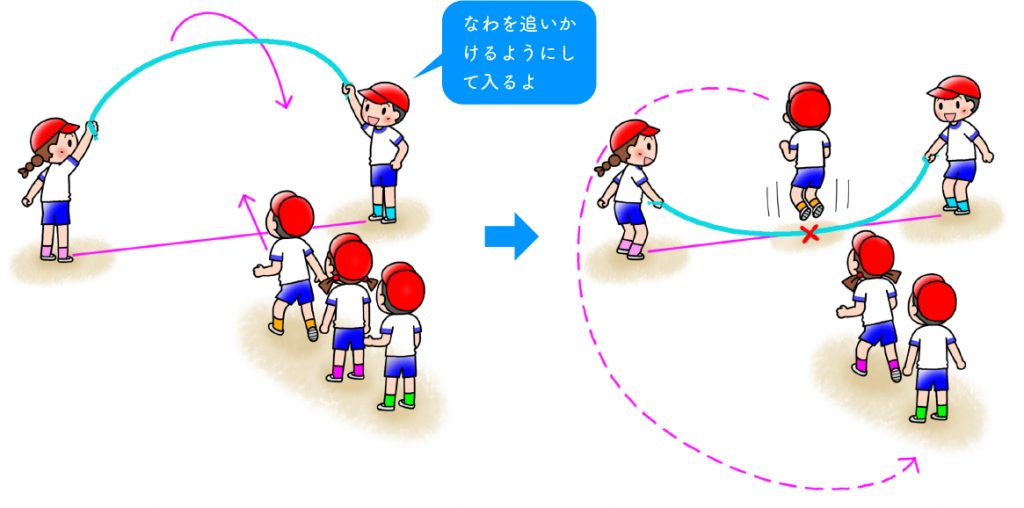

①「とおりぬけ」のように、なわを追いかけるタイミングでなわに入ります。

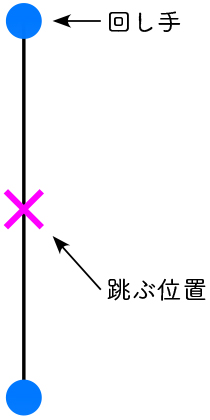

②回し手の真ん中で一度止まって、両足で踏み切ります。

③踏み切ったのと同じ位置に着地して、なわにぶつからないように走り抜けます。

④走り抜けたら、点線矢印のように移動して列の後ろに戻ります。

なわに入るタイミングがつかめない子には、なわが地面につく音に合わせて「はい!」や「いま!」と声をかけます。

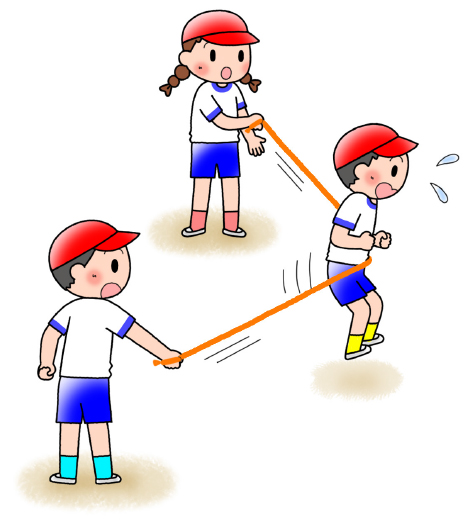

なわに入ることができても中で跳べない子には、教師や上手にできる子が手をつないで一緒に跳んであげたり、教師が回し手となって跳ばせたりしてもよいでしょう。

また、走ったまま勢いよく跳躍してしまい、着地位置がずれるというつまずきもあります。

このような場合には、回し手を結ぶラインを引いて、ライン上で踏み切って着地することを意識させます。

全員がスムーズに跳べるようになってくると、自然と連続跳びになってきます。0の字跳びの動きだと、8人程度のグループ(跳ぶ子が6人)では間に合わなくなります。ここまで習熟させることができたら、移動距離が短い8の字跳びに進みましょう。