学校内外から反対のあることに切り込む【妹尾昌俊の「半径3mからの“働き方改革”」第12回】

学校の“働き方改革”進んでいますか? 変えなきゃいけないとはわかっていても、なかなか変われないのが学校という組織。だからこそ、教員一人ひとりのちょっとした意識づけ、習慣づけが大事になります。この連載では、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた妹尾昌俊さんが、「半径3m」の範囲からできる“働き方改革”のポイントを解説します。

執筆/教育研究家・合同会社ライフ&ワーク代表・妹尾昌俊

目次

学校でできることはすごく多い

前回、学校の長時間労働を解消していくには、さまざまな組織、人たちが、それぞれのできることを進めていくしかない、と書いた。学校にだけ頑張れと言いたいわけでは決してないが、学校の裁量のなかでできることも多い(国に言いたいことも山ほどあるが…)。

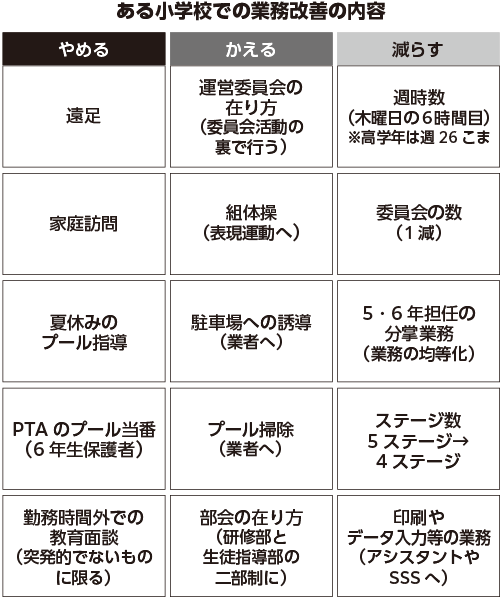

具体例からお話ししたほうがよいと思う。コロナ前の事例だが、ここでは静岡県のある公立小学校の実践を紹介する(下表参照)。

遠足などを含めた行事の見直しや家庭訪問の廃止などに踏み切った。夏休み中のプールも熱中症などのリスクも高くなっているし、やめて、学期中の体育の時間での練習とした。運動会の組体操は、怪我のリスクが高いうえ、練習にも多大な時間を要していたことから、ダンスなど簡易なものにした。プール掃除などは教員がやっていたが、業者委託にした。印刷やデータ入力などはスクールサポートスタッフ(SSS)という教師以外のアシスタントに手伝ってもらうようにした。

あなたの半径3mから

この連載のタイトルは〈半径3mからの「働き方改革」〉としている。この意図は、おおよそご理解いただけたかな、と思う。あなたのすぐ近くで見直していけることは、案外多いのだ。

もちろん、こうした削減や見直しには、功罪がある。行事などの特別活動は、子どもたちの主体性や社会性を伸ばすことができるよい機会であることも確かだ。だが、教師や児童生徒が疲れるほど、手広く展開してはいないだろうか。一層充実が必要な行事と、減らすべきことの仕分けや優先順位付けが必要だ。

「行事等の精選でできることはやり尽くした」と言う校長等も多いが、保護者からの目、期待を気にするあまり、過度な準備や当日プログラムとなっていないだろうか。ちょうど、新型コロナの影響で行事の見直しが半ば強制的に進んだ。これまでの当たり前を見つめなおした方も多いのではないだろうか。感染症対策の観点からだけでなく、児童生徒にとって過度な負担になっていないか、そして教職員が無理をし過ぎていないかといった視点からも、教育活動のあり方を考えたい。

ひょっとすると、これまでの働き方改革や業務改善というと、会議の見直しや校務支援システム等による事務の効率化など、保護者等からの反対がほとんどないことが多かったのかもしれない。だが、今後は学校内外で反対があることにも、もっと切り込む必要がある。