小6 国語科「言葉の変化」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小6国語科「言葉の変化」(光村図書)の全時間の板書例、教師の発問、想定される子供の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/山梨大学大学院准教授・茅野政徳

執筆/神奈川県川崎市立はるひ野小学校・田中真琴

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、時間の経過によって言葉の意味が変化してきたことや、世代によって使用する言葉に違いがあることに気付き、言葉の意味や成り立ちを正確に理解し、場に応じた適切な言葉を使おうとする態度の育成を図ります。

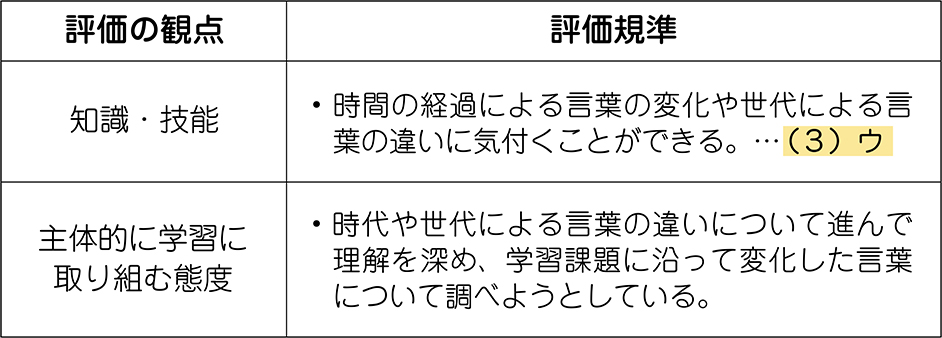

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

本単元では、知識及び技能の指導事項「語句の由来などに関心をもつとともに、時間の経過による言葉の変化や世代による言葉の違いに気付くことができる。」のうち、「時間の経過による言葉の変化や世代による言葉の違いに気付くことができる。」の部分に焦点を当てています。

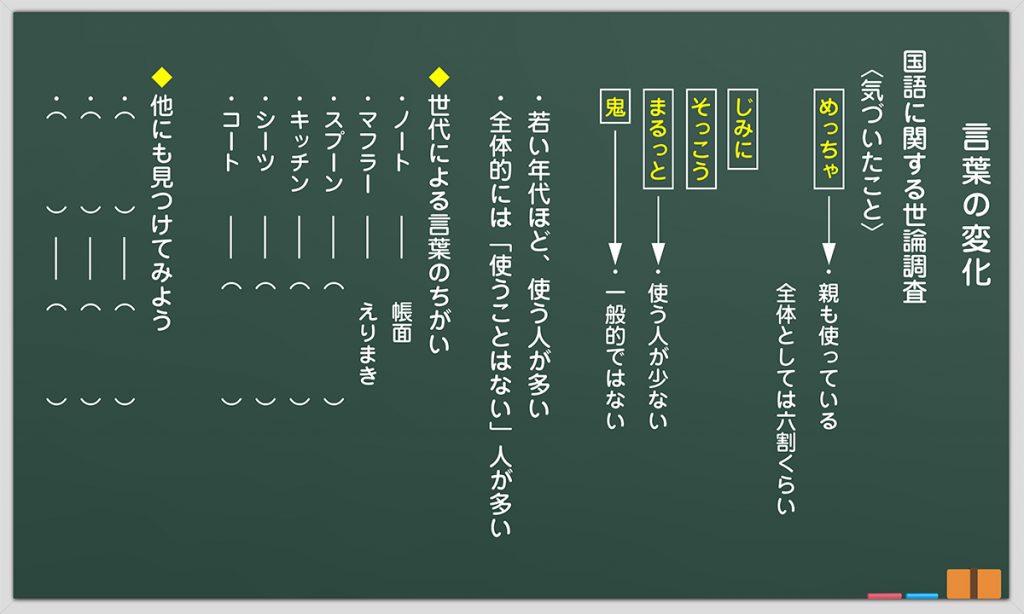

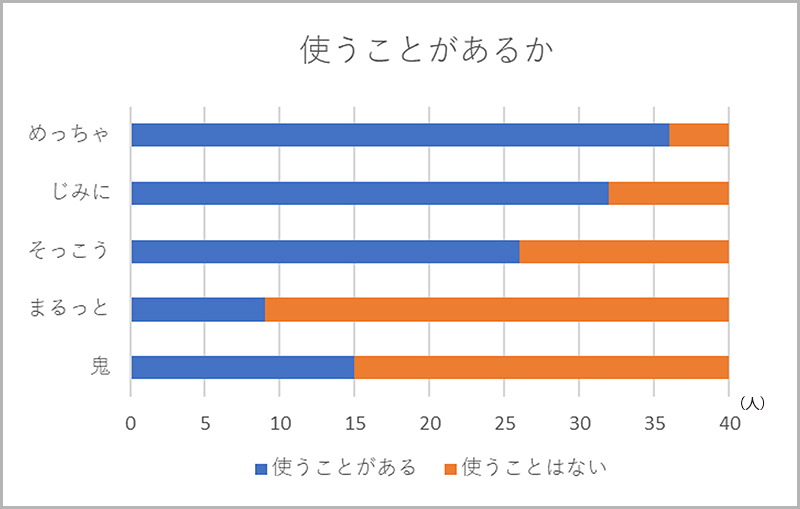

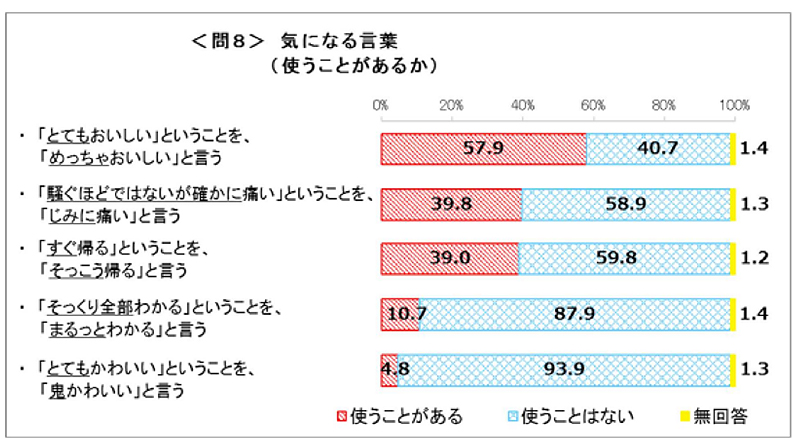

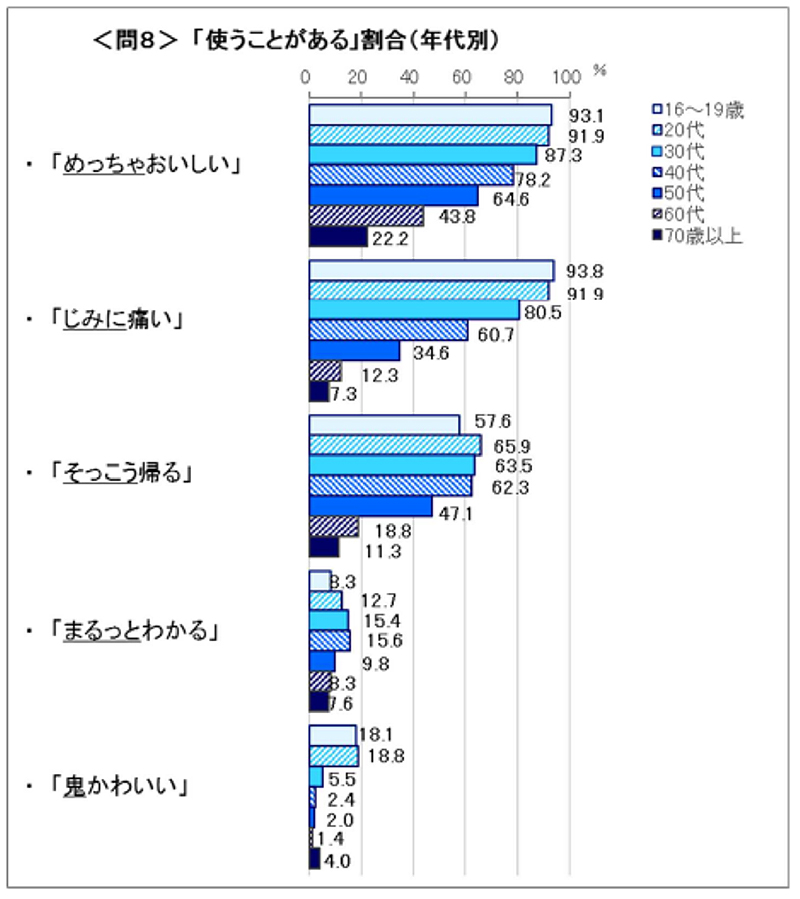

そこで、ニュースや新聞でも取り上げられる「国語に関する世論調査」(令和2年度 文化庁)の結果を用いて、近現代においても言葉は常に意味や形を変化させてきていることをつかみます。そして何気なく使用している言葉が、じつは長い年月を経て多様に変化してきたものであること、これからも変化していくものであるという認識をもてるようにしていきます。

「国語に関する世論調査」の調査結果はインターネットですぐに調べることができるものであり、年代別のデータ、過去のデータなど比較しやすくなっています。一人一台端末を持っている今では、この単元でぜひ活用していきたい情報です。

本単元では、世論調査と同様の内容を実際にクラスでも調査します。そして、クラスの結果と実際の意味や、調査結果と比べることで、気付いたことを交流し合う言語活動を設定することにしました。

実際の調査結果と自分たち十代の結果を比べたり、他の年代の結果を比べたりする自発的な活動が、児童から生み出されることを願っています。比較することで、意識していなかった言葉の使い方に着目したり、言葉に対する自分の考えを持ちやすくなったりするでしょう。普段何気なく使用していた言葉について、自分の考えを伝え合う児童の姿が期待できると考えます。

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 教材を自分事として捉えるために

教科書の内容は、現代の「すばらしい」という気持ちが千年ほど前では「めでたし」と表されていた例が載っています。千年という長い時間を想像すると、言葉の変化を身近なことと捉えられないかもしれません。情報化社会が叫ばれて久しい現代では、言葉の変化するスピードは増しているともいえるでしょう。児童が主体的に学ぶためには、自分たちが普段使っている言葉もそうした中にあるのだ、という意識が必要です。

そこで今回は、ニュースなどでもよく取り上げられている「国語に関する世論調査」を使用します。

自分たちが使用している言葉についての調査結果は、気になるところでしょう。またよく聞く言葉やなんとなく使っていた言葉が、じつは本来の意味ではなかったという事実も、児童にとっては関心を引くものとなるでしょう。教材を自分事として捉えられるようにすることは、主体的な学びにおいて重要だと考えます。

〈対話的な学び〉 調査結果という資料との対話、友達との対話、家族との対話

「国語に関する世論調査」を模擬体験する時間を設けました。

アンケートを取ることで、学級全体の状況がわかります。自分と学級全体を比べたり、調査結果と比べたりすることで、感じたことや思ったことをつい語りたくなるのではないでしょうか。

友達はどうなのだろうかと知りたくなるのはもちろん、家族に聞いてみようと学びが家庭に広がることもあり得ます。

また、2時間目は年度別の調査結果を自分で調べます。なんとなく使っていた言葉、思い込んでいた意味とは違う事実に出会うはずです。「意外だった」「知らなかった」という事実は、他人と共有したくなるものです。

「言葉の変化」を通して、調査結果という資料との対話、友達との対話、家族など他の年代との対話へと広がっていくよう、児童の学びの様子を見取り、適切に声をかけていけるとよいでしょう。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

(1)簡単な操作で一人一人が学習の土台にのる

単元の1時間目には、世代によって異なる言葉に意識を向けるためにクイズ活動を設定しました。

教師が黒板に書き、一問ずつ答えを発表したり、ノートやワークシートに書かせたりする方法もありますが、端末を利用すれば、簡単に、短時間で活動を進めることができます。

発表では限られた児童だけになってしまいますし、書く活動は時間がかかり、負担に感じる児童もいるでしょう。クイズのように、児童にとって楽しく、だれもが簡単に参加できる活動を取り入れたいですね。事前に用意したカードを端末に送り、並べ替えるようなものなら数分で終わるでしょう。

気になった言葉は国語辞典で調べるなど、関心を広げるような学習活動に発展させることも可能になってきます。

(2)十分な調査活動となるために

単元の2時間目で、「国語に関する世論調査」を閲覧し、気になった言葉や調査結果をまとめる時間を設定しました。同じ図書資料をクラス全員分用意し、一人一冊手にとれるようにすることが難しい学校もあることでしょう。また、印刷して配付するのも多くの労力を必要とします。

端末を利用すれば、年度ごとの調査結果にすばやくアクセスでき、多くの資料に出合うことができます。言葉の変化について意識が高まっている単元の2時間目だからこそ、児童は多くの資料を見たくなっているはずです。その意欲を大切にするためにも端末を利用し、主体的に調べていく姿を期待したいところです。

6. 単元の展開(2時間扱い)

単元名:言葉の変化

【主な学習活動】

(1時、2時)

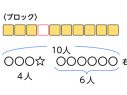

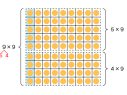

①「国語に関する世論調査」(令和2年度)の問8(「めっちゃ」「じみに」「そっこう」「まるっと」「鬼」)について、アンケート結果をもとに話し合ったり、世代によって異なる表され方をする言葉についてクイズを行ったりして、世代による言葉の感じ方や使用する言葉が違うことを知る。〈 端末活用(1)〉

②「国語に関する世論調査」(平成29年度)の問10(「がぜん」「破天荒」「すべからく」)の調査結果を用いて、本来の意味とは違う意味で使用している言葉があることに気付く。ほかにもそのような言葉を探し、ノートにまとめる。〈 端末活用(2)〉

全時間の板書例と指導アイデア

【 配付資料 ① 】

【 配付資料 ② 】

イラスト/横井智美