9月の先生のお話|防災教育で学級の“荒れ”を防ぐ

9月1日は「防災の日」。自然災害の多い日本において、防災教育は重要な位置づけとなっています。今月は「予防」をキーワードに、学級の“荒れ”を防ぐ指導の一例を紹介します。

目次

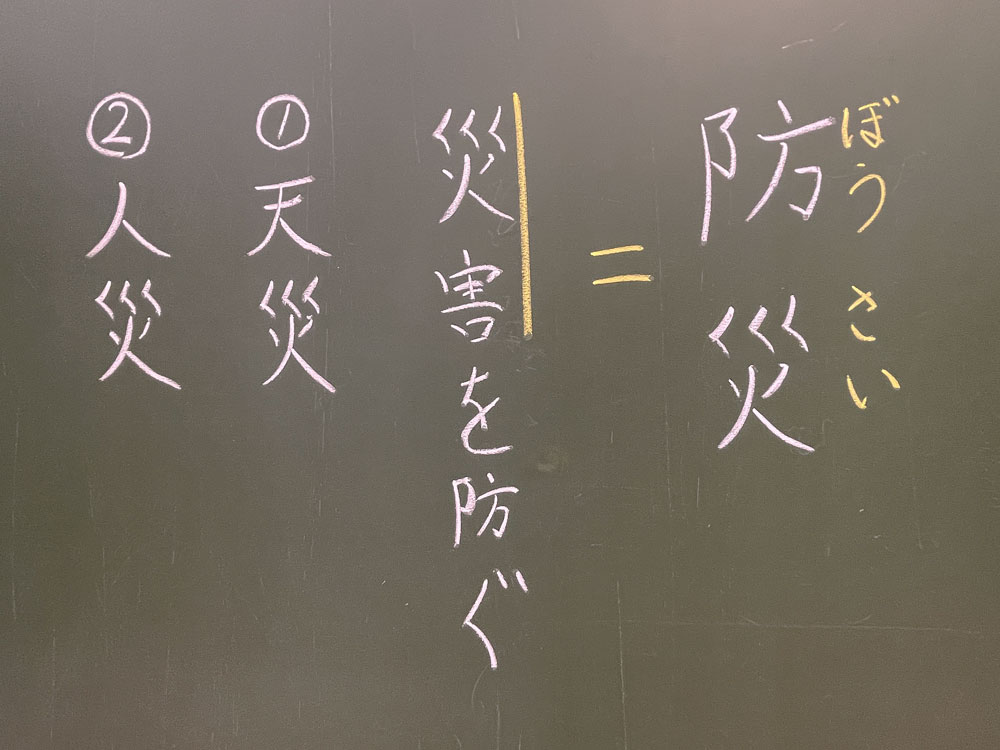

Point1 災害には天災と人災とがあることを知る

(「防災」と板書する)

「防災(ぼうさい)」と読みます。どのような意味でしょうか。

子供に自由に予想させた後、国語辞典を読んで、意味を確認します。

防災=災害を未然に防ぐこと(出典:「例解国語辞典」小学館)

災害とは、例えば地震です。他には何があるでしょうか。

津波とか火山の噴火とかかな。まだありそう。

子供たちの発言をもとに、洪水、大雪、竜巻などを板書していきます。

これらはすべて「自然災害」または「天災」といいます。地震や津波などを想定して行う避難訓練などは、この天災から身を守るための訓練ですね。

災害にはもう1つ、人が原因で起こる災害があり、それを「人災」といいます。

教室で起こる人災、例えば、「画びょうが落ちていて踏んでしまって怪我をする」など、うっかりミスなどの不注意や思い込みなどから起きてしまいます。

教室ではどんな人災が起きる可能性がありますか。

連絡帳を書き間違えて、忘れ物をしたことがあるなあ。

段ボールカッターを使っているとき、夢中になりすぎて指を傷つけそうになったよ。

鬼ごっこをしていたら石に足が当たって、飛んでいった石が誰かに当たりそうになったことがあるよ。

どうすれば予防することができますか。近くの人と相談してみましょう。

防災と聞くと、子供たちは天災をイメージしがちですが、天災以外にも人災があり、学校は人災が起こりやすい場であることを、防災教育の1つとして指導したいものです。私の学級では、上記の内容だけでなく、

「廊下を走ったらぶつかりそうになった。」

「図書の本が乱雑に返却してあり、嫌な気持ちになった。」

などの経験が挙げられ、学校で決められた≪ルールやマナー≫を守ることの大切さへと話がまとまっていきました。