小学校理科の評価の観点①【問題を見いだす】とは?【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#10

「進め!理科ロード」では、小学校理科に関する基本的な考え方について、発信していきます。前回から具体的な方法や考え方についてもUPしはじめました。しばらくは、「評価」について連載していきます。

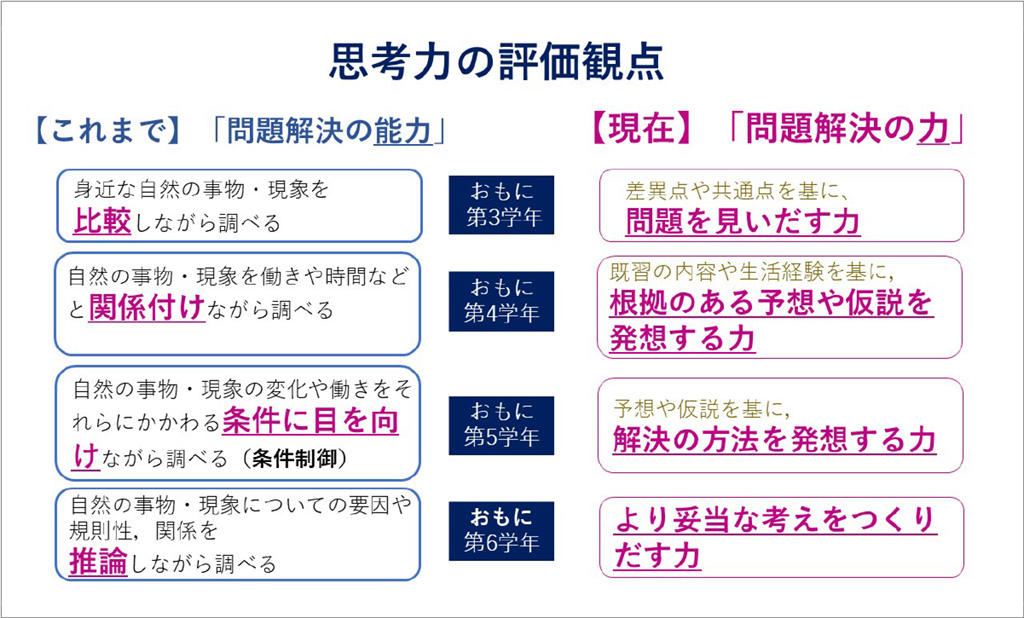

理科の評価の観点で一番理解しにくいのは、「思考・判断・表現」の観点です。平成29年の学習指導要領の小学校理科では、「思考・判断・表現」の観点については「問題解決の力」が身についているかどうかで評価をすることになりました。ここでの「問題解決の力」は、「問題を見いだす」「根拠ある予想や仮説を発想する」「解決の方法を発想する」「より妥当な考えをつくりだす」の4つの力を指しています。つまり、「思考・判断・表現」の観点の評価は、「問題解決の力」と呼ばれている「問題を見いだす」「根拠ある予想や仮説を発想する」「解決の方法を発想する」「より妥当な考えをつくりだす」の4つの力ができているかどうかで判断することになります。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

前回*は、思考力の評価がどのように変わったのかについて述べましたが、今回は、この4つの力の1つ目である「問題を見いだす」力の評価について確認していきましょう。「問題の見いだし」は、主に3年の「思考・判断・表現」の観点として評価することになっています。以前の『小学校理科の「問題」づくりとは?』も同時に参考にされると、理解が深まると思います。

※前回記事「小学校理科で大きく変わった「思考・判断・表現」の評価とは!?」はこちら

1.「問題を見いだす力」の意味を本当に理解している?

小学校の理科は、子ども自身で問題解決できる力をつけたい。その1つとして「問題を見いだす力」があります。問題解決には「問題を問題として気づく力」が必要になります。この力がないと、問題を解決すること自体ができないため、とても大切な力になるわけです。

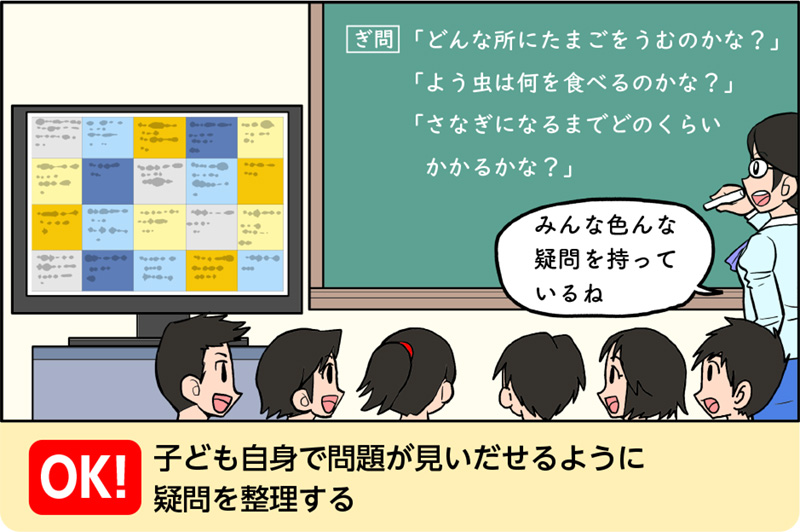

問題を見いだす力は、「子ども自身で問題を見いだせる力」を意味します。具体的にいうと、教科書に「問題」と書かれていて、「~なのだろうか」と示されている部分があります。この「問題」をやりたい、調べたいという気持ちとともに、この疑問を子ども自身の思考から出させたいということです。これまでも子どもから疑問を出して問題を作ってきたよ!という先生方もいらっしゃるかもしれません。先生によっては、これまでの指導法で問題ないかもしれませんが、その多くはこれまでの指導法では問題点があるようです。よくある2つの“ダメ事例”を見てみましょう。

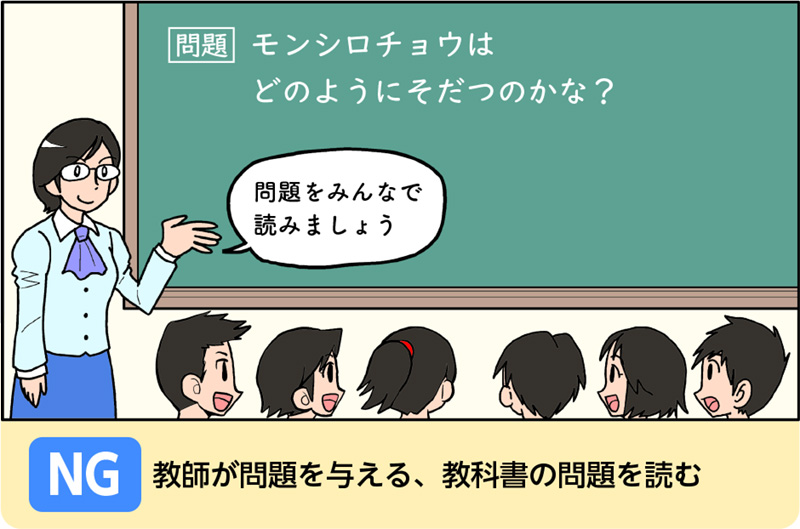

(1)子どもに問題を出させるのではなく、先生が問題を言ってしまうという “ダメ事例”

以前の学習指導要領では、「問題が見いだせたか」は大切な力であることはわかるものの、評価の観点として位置づけられていませんでした。このことは極端な話で言えば、「先生が問題を言ってもよかった」わけです。しかしながら、現在では子ども自身で問題が見いだせたかどうかを評価するわけですから、評価をする場面であるにもかかわらず先生が問題を言ってしまうことは “ダメ事例” になってしまいます。

例えば、授業の最初から「教科書の〇ページの問題をみんなで読みましょう」とか、授業の最初から『今日のめあては「モンシロチョウはどのように育つのか調べよう」です』と言ってしまうとか、(教科書に書かれた問題を読んで)「今日の問題は、『モンシロチョウはどのように育つのだろうか」です』のように、子どもたちに問題を見いださせることなく、授業を始めてしまう場合を指します。

子どもたちに問題を出させたいならば、『それでは、これから理科で調べていく「問題」を各自のノートに書いてください』というように言って問題を書かせ、各自の問題を発表させてから学級の問題づくりをして授業を始めたいので、教科書に書かれた問題が子どもから出るように授業の導入を考えたいのです。

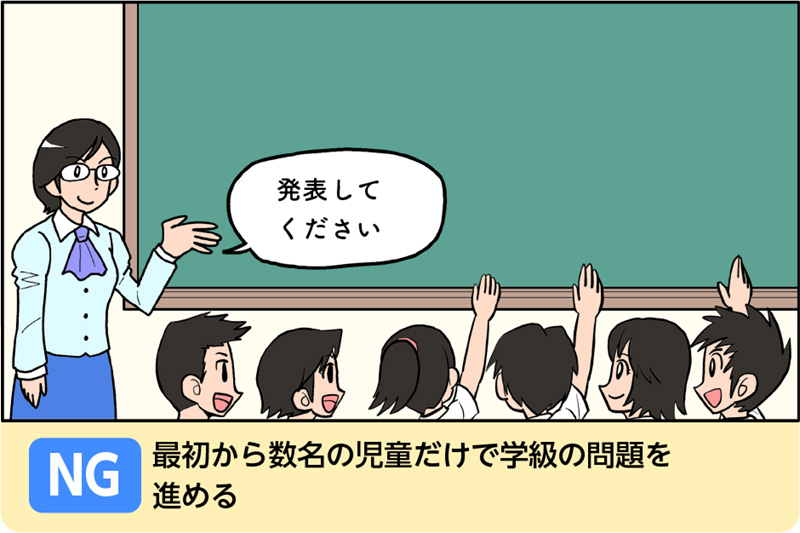

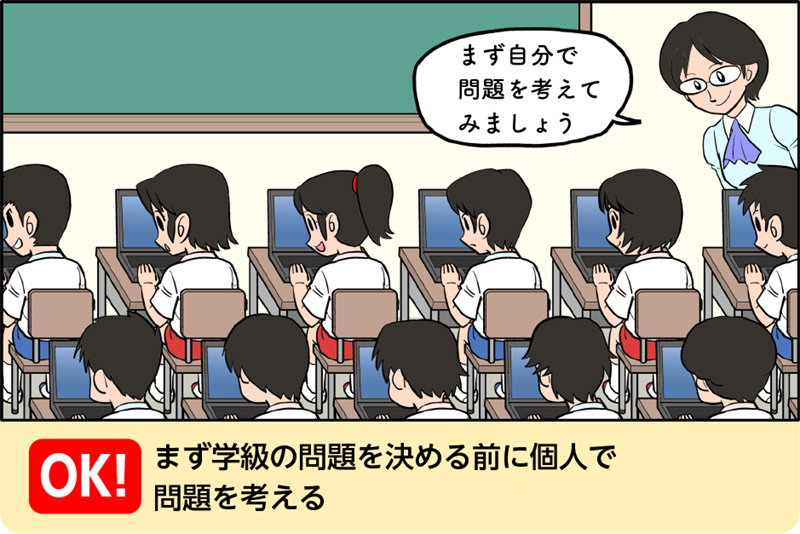

(2)「個人の問題」と「学級で決めた問題」を混在してしまっている “ダメ事例”

問題の見いだしを評価するということは、子ども1人1人が自分で考えた問題を書くことができるのかを見取ることを意味します。これまでの授業では、個人が問題を見いだせたかどうかは評価しなかったわけですから、「学級の一部の子どもの発言を紡いで学級の問題ができればよかった」わけです。つまり、これまでの授業で子ども主体の授業として「よい授業」とされていたのは、学級の何人かの疑問を発表させ、そこから学級の問題をつくるというものでした。学級の一部とはいえ、子どもたちの疑問から学級の問題を作っていたので一応、子どもの思考に沿った授業とされていたわけです。

これからの導入の場面は、学級の問題をつくる前に、個人で問題を書かせる必要があるということです。個人の問題を書かせる前に班や学級で問題を話し合ってしまうと、個人で考えた問題なのか、誰かが言った問題をまねているのかわからないですからね。