業務の棚卸しとプロセスの可視化を大事に【妹尾昌俊の「半径3mからの“働き方改革”」第9回】

学校の“働き方改革”進んでいますか? 変えなきゃいけないとはわかっていても、なかなか変われないのが学校という組織。だからこそ、教員一人ひとりのちょっとした意識づけ、習慣づけが大事になります。この連載では、中教審・働き方改革特別部会委員などを務めた妹尾昌俊さんが、「半径3m」の範囲からできる“働き方改革”のポイントを解説します。

執筆/教育研究家・合同会社ライフ&ワーク代表 妹尾昌俊

目次

実は大事な地道なこと

前回は、「教師の意識改革が必要だ」ということで安心、満足してはいけない、という話をした。どんな意識改革が必要か、具体的に迫らないといけない。とりわけ、生産性、「時間対効果」を高めるような考えをもっと共有したいと思っている。

長時間労働の企業等のコンサルティングを多く手がけ、政府の委員も多く務めてきた、小室淑恵さん(株式会社ワーク・ライフバランス代表取締役社長)は、ワークログを付けて、自分の働き方を可視化することが極めて重要と指摘している(※)。

始業前にその日の予定を15分刻みで書き出してみる。終業前に実績を書いてみる。両者には当然ギャップがあるから、なぜ予定通りにいかなかったのか、これはこんなに時間をかける必要はあったのか等を分析して、反省点を活かす。おおよそはこういう流れだ。

企業へのコンサルティングなどと聞くと、もっと華やかなイメージがあった読者もいるかもしれないが、実は、こうした地道なこと、地味なことをきちんと積み重ねることに成功の秘訣があったりするものだ。

※たとえば、「残業ゼロの人がやっている、『15分単位』で仕事を組み立てる方法」(ダイヤモンドオンライン記事、2018.9.22)

業務の棚卸しとプロセスの可視化が出発点

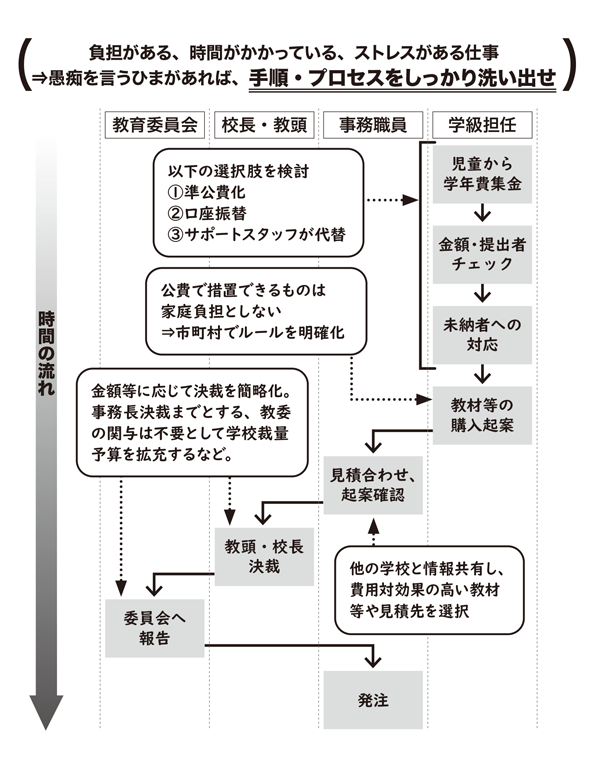

先ほどのワークログの分析は個人ごとの働き方を見つめ直すものだが、組織的に業務の見直しを図ることも大切だ。どんな作業、業務を行っているのか、洗い出し、そして分析を行って改善点を探る。例えば、小さな案件を校長(教育委員会であれば部長など)まで決裁を上げる必要があるのか、工程のここの部分は外注したほうがよいのではないかなどを検討していく。

一例をあげると、教材や修学旅行の集金、発注、決裁などはどうなっているだろうか。例えば、下図のように時間軸と主な登場人物を書き出し、時系列で業務の流れを描いてみたとしよう。その上で、吹き出しにコメントしたように、改善策を考える(本来は、右横のほうに改善業務フローを描いたりもするが、ここでは割愛している)。