スクール憲法を子供たちと共有する〜ヒロックの学級づくり②【あたらしい学校を創造する #40】

先進的なICT実践と自由進度学習で注目を集めた元・小金井市立前原小学校教諭の蓑手章吾(みのて・しょうご)先生による連載です。公立学校の教員を辞して、理想の小学校を自らの手でつくるべく取り組んでいる蓑手先生に、現在進行形での学校づくりの事例を伝えていただきます。

今回は、「ヒロック宣言インプット」についてのお話です。

目次

スクール憲法を子供たちに伝え、語り合う時間

前回に引き続き、4月に行われたヒロックでの活動の様子をお話しします。今回は、毎朝の「サークルタイム」(前回参照)のあとに30分をあてて行った「ヒロック宣言インプット」の話です。これは教科の枠としてSEL(Social and Emotional Learning)の時間を使い、スクール憲法である「ヒロック宣言」を1条ずつ、子供たちと丁寧に語り合っていく時間です。全9条のうち、ここでは第1条の話のみ紹介します。

ヒロックでは、開校前に有識者を招聘してスクール憲法をつくるプロジェクトを行いました。その中で生まれたのが「ヒロック宣言」です。でも開校前の段階でつくられたものは、あくまでも教育者だけで考えた草案に過ぎません。その後、保護者とは開校前にヴィジョンの共有をしましたが、一番大事な子供たちとはまだできていませんでした。開校後に、擦り合わせる必要が残っていたわけです。

ヒロック宣言の中の難解な言葉や概念をかみ砕きながら、それでも本質を子供たちと共有したいと考えました。誰かに押しつけられたきまりではなく、「それって、大切だよね」とみんなが思えるような、共通了解が必要だと考えたからです。

子供たちに対しては、ヒロック宣言をつくった経緯について簡単に触れた上で、さっそく第1条の話をしました。

1.(場の定義)HILLOCKはコゥ・ラーナーそれぞれの福利を未来に向けて拡張し続けるための場である(コゥ・ラーナーとはヒロックの児童を指します)。

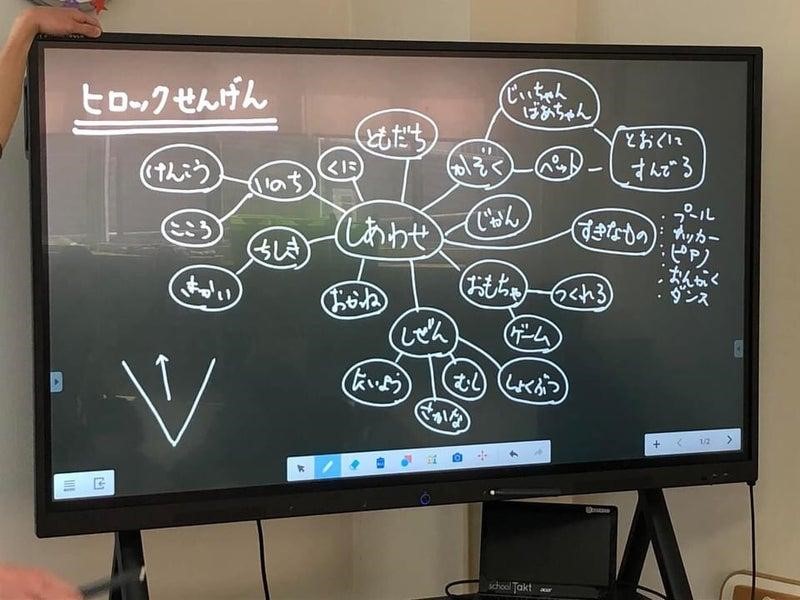

第1条は「ヒロックとは何のための場か?」ということが示された、ヒロック宣言の中でとりわけ大切な条項です。子供たちにわかりやすいように、「福利」をひとまず「幸せ」と言い換え、「みんなは今、幸せ?」と問いかけてみました。

ほとんどの子が幸せだと答えます。

「じゃあ、なんで幸せって感じるの?」

と問うと、「家族がいるから幸せ」「お金があるから幸せ」「健康だから幸せ」「好きなことができるから幸せ」「知識があるから幸せ」などの発言が飛び出すなど、子供たちは予想以上に多くのことを教えてくれました。

「この中で同じって思うものもあれば、これは私は要らないって思うものもあると思うんだよね」と、幸せの感じ方は人によって違うことを話すと、子供たちはうなずきます。

「じゃあ、その幸せって、これからもずっと続くのかな?」と聞くと、みんなは「うーん……」と考え込んでしまいました。

そこで僕は次のような言葉を語りかけました。

「今の幸せはもちろん大事。今はいろんな人たちが自分のことを幸せにしてくれているけれど、これから先も自分のために居続けてくれるとは限らない。だんだん幸せがなくなっていくと考えると辛いよね。幸せを感じられる力は心だったり、コミュニケーションだったり、お金だったり、知識だったりするかもしれない。どんなところにいても、「自分で自分を幸せにできる力」をつけていってほしい。そんな場がヒロック。昨日より今日、今日より明日、みんなに幸せになる力がついてきている、幸せの幅が広がってきたと思える毎日を送っていこうね」

毎日の帰りのサークルタイムでも、「今日は昨日より幸せになる力はついた?」と聞き、瞑想しながら1日を振り返るようにしています。