小学校理科で大切にしたい「育成したい方向性」とは?【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#3

小学校の理科では、子どもたちに「問題解決」をさせるとよくいわれます。

「問題解決」と一言でいっても、受け手の先生方には「どの程度のことを指すのか」について、解釈は人それぞれになっているようです。

例えば、「問題解決の流れに沿って教科書をなぞっているだけで、先生が主導し、子どもに教え込む」という指導もあれば、「できるだけ先生は介入せず、子どもの発言を引き出し、コーディネートするだけ。問題解決はあくまでも子ども主体」と意識している指導もあります。

このレベル感の違いは、「問題解決」と「問題解決の過程」の位置づけを理解していなかったり、「理科で育成したいことは何か」が十分に検討されていなかったりするところに原因がありそうです。

今回は小学校理科で大切にしたい「育成したい方向性」について考えてみましょう。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.小学校理科の「問題解決の過程」と「問題解決」

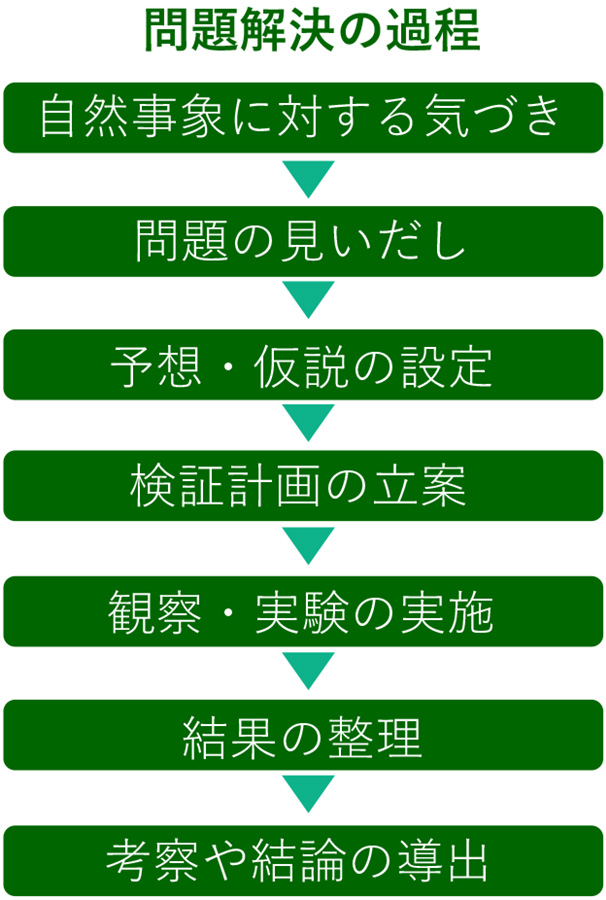

小学校理科は、自然の事物・現象(自然事象)を対象にして、(自分自身が解決したいと思っている)問題を解決していく活動といえます。みなさんも理科では、活動の中から問題を発見して、予想して、実験方法を考えて、実際に実験をして、結果を整理する、といった流れで授業が行われていることはお分かりだと思います。小学校理科では、このような子ども主体の、解決までの流れを「問題解決の過程」といいます。文部科学省の資料にも図1のような具体的な問題解決の過程について掲載されていますし、教科書にもこのような流れで授業展開が考えられています。

この問題解決の過程の各場面で、何を大切にし、何をするのかについて子ども自身が理解したうえで、主体的に自分の問題を自分自身で解決していくことを「問題解決」といいます。とはいえ、このように主体的に自分自身で問題解決できるのは理想的な姿であり、小学生の段階で最初から主体的に問題解決することはできません。なぜならば、小学校3年生の最初の段階では「問題解決の過程自体を理解する」必要がありますし、理科の授業では学習内容が決まっているため、問題解決すべてを子どもに任せて問題を解決するということは、できない子どももいるため現実的ではないからです。