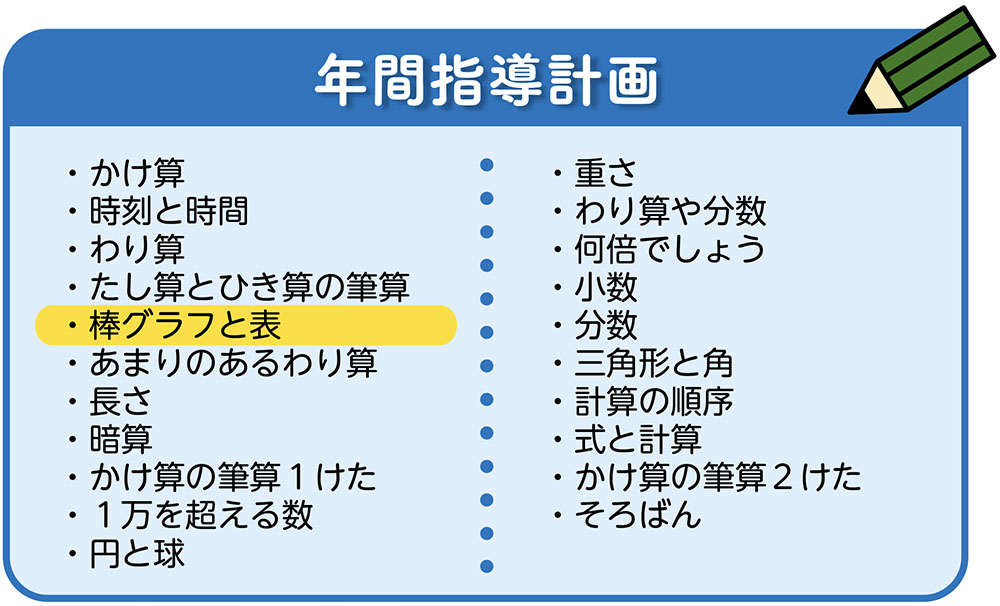

小3算数「ぼうグラフと表」指導アイデア《表やグラフから特徴や傾向を捉えて説明する》

執筆/神奈川県横浜市立つつじが丘小学校教諭・山田 薫

監修/文部科学省教科調査官・笠井健一、島根県立大学教授・齊藤一弥

目次

単元の展開

第1・2時 目的に応じた資料を集め、分類整理し、表に表す。

▼

第3・4時 棒グラフの表し方と、集団の特徴の読み取り

▼

第5時(本時)グラフを基に見いだしたことを伝え合い、さらに問いを見いだす。

▼

第6・7・8時 目的に合った観点から資料を集め、分類整理し、表やグラフに表す(二次元表や複数の棒グラフを組み合わせたグラフを扱う)。

▼

第9時 いろいろな棒グラフの読み方とかき方

▼

第10時 新たな集団の特徴の読み取り

▼

第11時 グラフを基に見いだしたことを伝え合う。

本時のねらい

表やグラフを用いて考察したことを基に、見いだしたことを説明することができる。

評価規準

表やグラフから特徴や傾向を捉えたり、考察したりしたことを、データを整理する観点に着目し、説明している。

学校でのけがを減らすためには、何に気を付けたらよいだろう。

前の時間までに、学校で起きたけがについて調べてきましたね。なぜ、このようなことを調べたのですか。

最近学校のけがが多いと、保健の先生が心配していたから調べました。

学校のけがを減らすためです。

全校に呼びかけるためです。

そのために、みんなは何をしてきましたか。

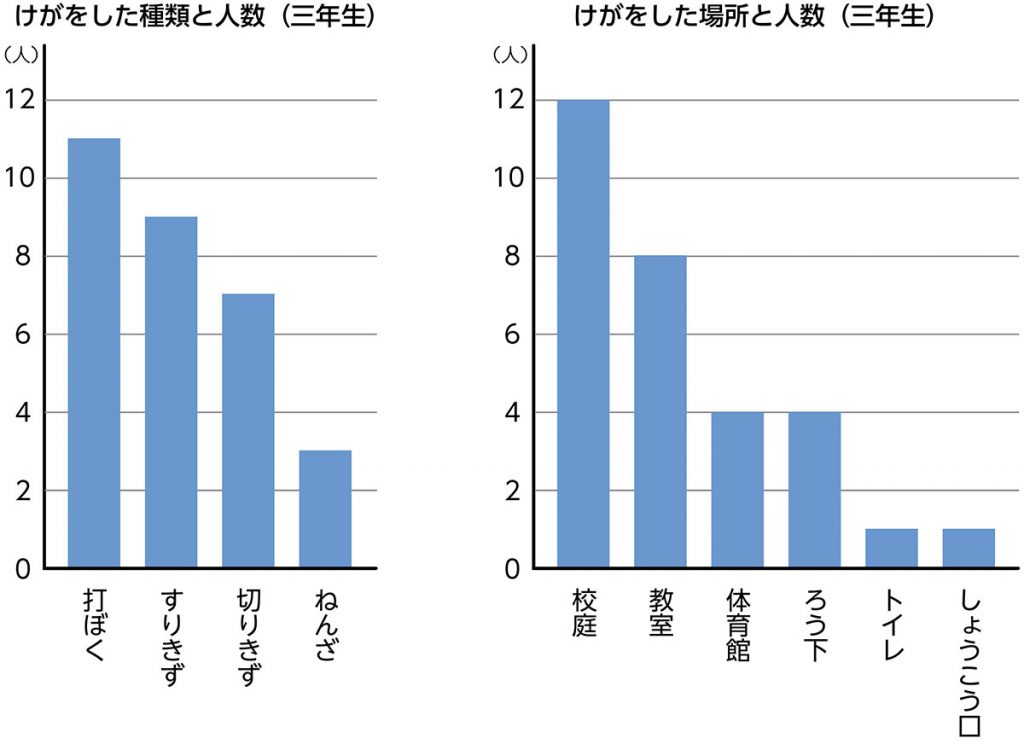

学校で起きたけがの種類について調べました。

けがが起きた場所についても調べました。

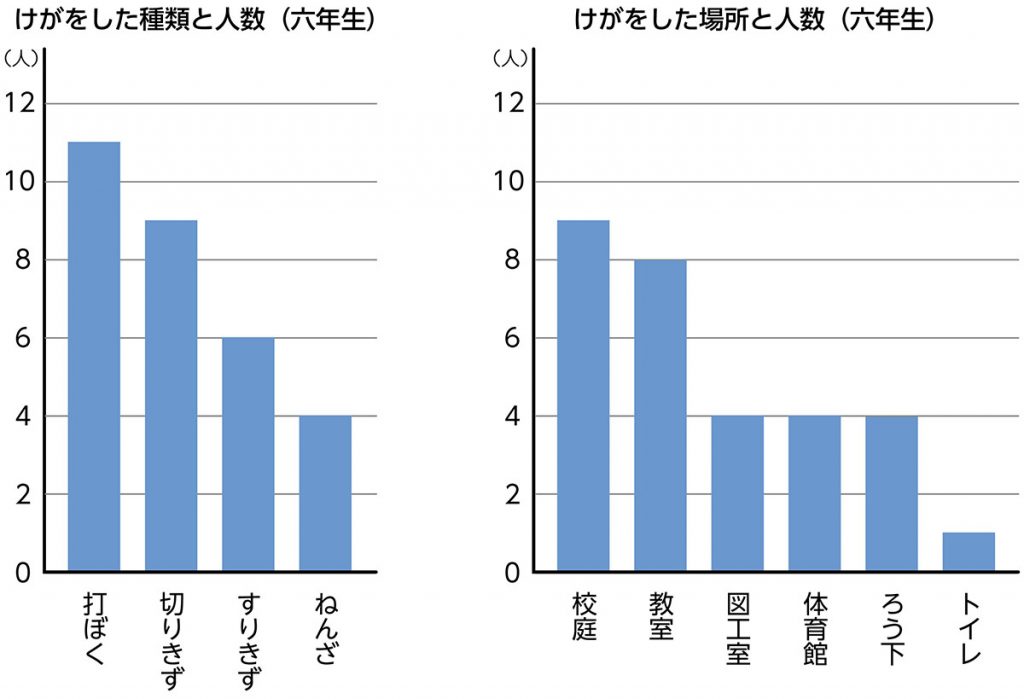

三年生だけじゃなくて、六年生のデータも保健の先生に聞いて集めました。

データがいっぱいあって、分かりにくかったから、表にまとめました。

棒グラフにも表したら、何が多いか一目で分かりました。

三年生と六年生では、結果がちょっと違いました。

もっとくわしく考えてみたいな。

では、表やグラフを基に、みんなでさらに考えていきましょう。

三年生と六年生のけがの種類と場所について、作成した表やグラフを用いて考察したことを基に、何に気を付けたらよいか、見いだしたことを説明することができる。

見通し

けがの種類は何が一番多いのだろう。けがをした場所も調べたいね。[方法の見通し]

三年生だけでなく、高学年の六年生のデータも集めてみよう。[方法の見通し]

低学年と高学年では、結果が違うのかな。呼びかける内容も変わるかも。[結果の見通し]

自力解決の様子

A つまずいている子

表や棒グラフのどこを見たらよいか分からず、困っている。

B 素朴に解いている子

表や棒グラフに表して、そこから分かったことをかいている。

C ねらい通り解いている子

表や棒グラフに表して分かったことを基に、なぜけがが起きるのか、もっと調べることがないか、考えている。

学び合いの計画

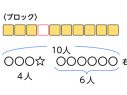

データを分類整理することについて、第2学年までに、身の回りにある数量を分類整理し、簡単な表やグラフを用いて表し、事象について考察することを学習しています。

イラスト/横井智美