育むべき「学力」について考える【あたらしい学校を創造する #14】

先進的なICT実践と自由進度学習で注目を集めた元・小金井市立前原小学校教諭の蓑手章吾(みのて・しょうご)先生による連載です。公立学校の教員を辞して、理想の小学校を自らの手でつくるべく取り組んでいる蓑手先生に、現在進行形での学校づくりの事例を伝えていただきます。ヒロック初等部では、「学力」をどう捉えていこうとしているのでしょうか。

目次

子供たちに自信をつけていくためのストラテジー

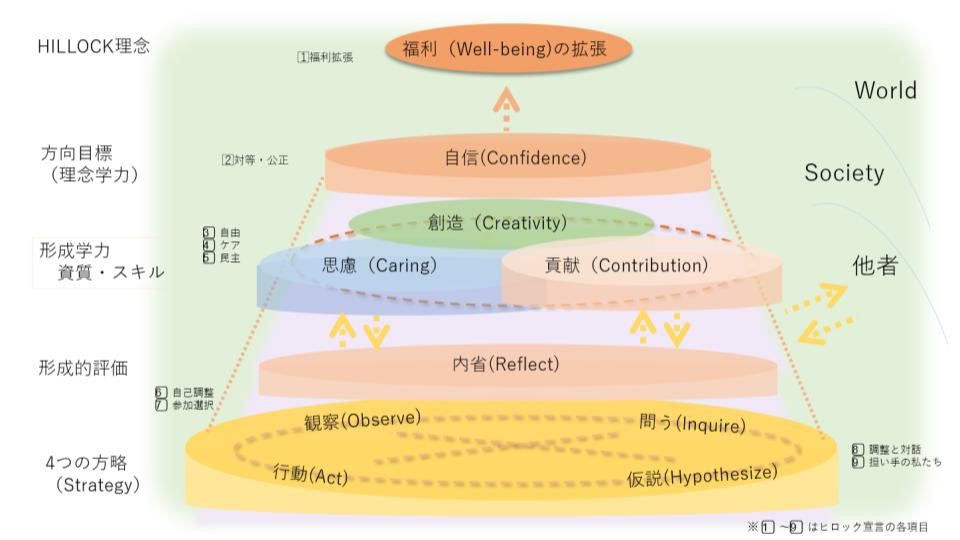

前回、ヒロック初等部のカリキュラムの全体像を示しました。

この図の中に「学力」という言葉がどこにも登場していないことに気づかれたでしょうか。今回は、ヒロック初等部では「学力」をどう捉えていこうとしているのかという話を含めて、カリキュラムの全体像の話の続きをしてみたいと思います。

ヒロック初等部では「子供たちに自信をつけることを目指していく」と言いました。全員に自信をつけるのは、今の多くの公立小学校や私立小学校では実現が難しいことだと思います。公立や私立では、一斉授業を行うのが一般的です。そこでは子供に自信をつけることよりも、標準化が求められます。みんなが同じ学力を身につけるようにするという志向が、どうしても高まってしまうのです。

例えば、ランプに火をつけることを、みんなで一斉に習います。そして、もしそれができなければ、できない子は「ダメ」という目で見られてしまいがちです。また、4年生になって3年生で習ったことを知らないときも同様で、「ダメ」という雰囲気に覆われてしまいます。

一斉授業を行えば、できない子やわからない子が出てくるのは当たり前のことなのに、それを認めにくい仕組みになっているから、日本の子供には自信のない子が多いのだと、僕は思っています。標準化を求めるがゆえに、自信を失わせる側面があること。公立小学校の教員を経験してそこに気づいたからこそ、僕は自由進度学習へと踏み出したのかもしれません。

僕らは、とにかく子供たちに自信をつけてもらいたいと思っています。そして子供たちに自信をつけていく方法として、僕らはこのストラテジー(方略)を採用しました。ヒロック初等部で行われる自由進度学習も、このストラテジーに基づいて展開されます。

自由進度学習では、

自分で学習対象を決める

↓

これぐらいの時間でできるだろうと見当をつけて学習する

↓

その結果を振り返る

このストラテジーの繰り返しです。ただ、ストラテジーに載るコンテンツがいろいろと変わるだけです。

では、コンテンツは何かというと、それは小学校で学習すべき知識や技能です。一般的には、その知識や技能の定着度のことを学力と言っていますが、僕らからすれば、学力はコンテンツに過ぎない。このストラテジーというのは、「学びのOS」のようなものです。