「深い学び」の実現には、「何のために学ぶのか」を意識 【次期学習指導要領「改訂への道」#16】

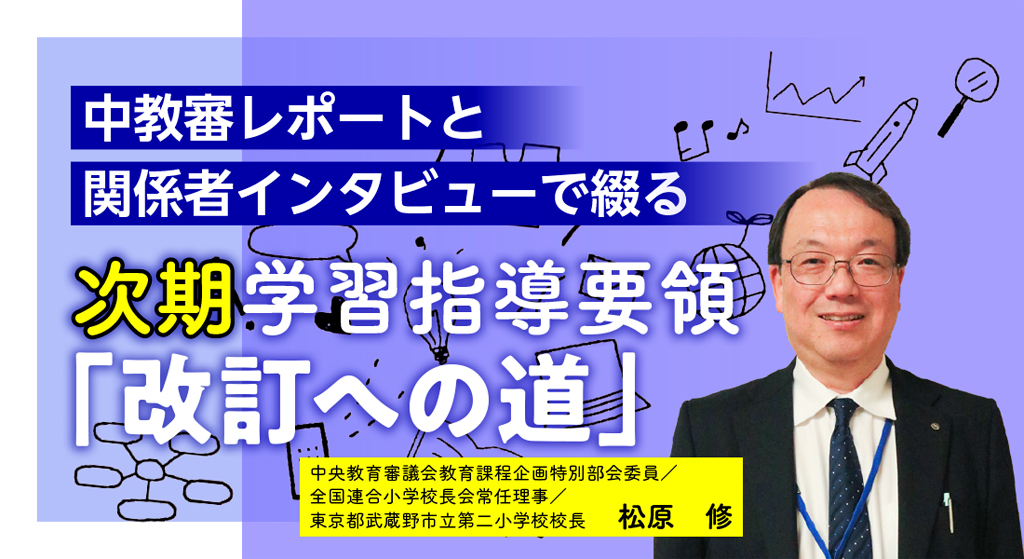

現在、中央教育審議会の教育課程企画特別部会において、改訂の方向性についての審議が進められている、次期学習指導要領。これまで、主に研究者のお話を紹介してきましたが、今回からは小学校現場の代表(全国連合小学校長会常任理事)である、松原修委員(東京都武蔵野市立第二小学校校長)にお話を伺います。

初回となる今回は、改訂議論の大前提となる現行学習指導要領の実施状況の実感や同部会におけるこれまでの審議への実感などを伺っていきます。

目次

現行学習指導要領のスタートダッシュのタイミングで重なったコロナ禍

これまでの学習指導要領の改訂では、例えば小学校ならば外国語活動が入ってくるなど、学校現場から見るととても大きな改訂がありました。そのたびに、現場の教師は真摯に向き合い、「日々の授業改善にどのように取り組んだらよいだろうか」と考え、全力で実践を進めてきました。現行学習指導要領においても、現場は3つの柱で整理された「資質・能力」をどう捉えるか、「主体的・対話的で深い学び」をどのように実現するか、「カリキュラム・マネジメント」をどうするか、「『個別最適な学び』と『協働的な学び』の一体的な充実」をどう取り入れるかなど、学習指導要領の趣旨はしっかり浸透しており、それを意識して取り組んできたと思います。

実際、全国連合小学校長会の調査の中に、「新たな教育改革・教育施策のうち、今後、学校現場として対応するうえで、重く受け止めていることはどのようなことか」という設問がありますが、これに対して7割の校長が「主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善の推進」と回答しています。また、「学習指導要領の着実な実施において、本年度における重点的な取組(取り組んでいこうと考えているものも含む)はどのようなものか」という設問でも、同じく7割の校長が「個別最適な学び・協働的な学びの充実に関すること」を挙げています。

ただ今回の改訂では、特殊な事情がありました。最も大きいのは、新型コロナウィルス感染症への対応です。小学校の完全実施は2020年度でしたが、その直前の3月から一斉臨時休校となり、これまでであればスタートダッシュをするタイミングに重なってしまいました。この時期は、校内などで盛んに研修が行われるはずのところ、そもそも参集すること自体がむずかしい状況だったわけです。

そのような感染症対応と同時に、GIGAスクールの実施に伴って、1人1台端末が学校に入り、それをどう活用するかということに時間を取られた面もあります。また、教員不足の問題がある中で、働き方改革の推進によって、時間外に教員が学校に残らないようにする動きもありました。さらに、コロナ禍以降、不登校傾向の児童や様々な配慮を要する児童が増えている様子もあり、これまで以上に対応を求められているということもあります。

現場としては懸命に取り組んでいるものの、これまでにない苦労がありました。諮問の中に「道半ば」とありますが、こうした要因もあって「道半ば」になったのかなと捉えています(資料1参照)。

【資料1】諮問文に示された課題

一方で、様々な課題も顕在化していることに目を背けるわけにはいきません。(中略)

『初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について』令和6年12月25日 より

二点目として、習得した知識を現実の事象と関連付けて理解すること、生成 AI には扱えない概念としての知識の習得や深い意味理解をすること、自分の考えを持ち、 根拠に基づいて他者に明確に説明すること、自律的に学ぶ自信がある生徒が少ないこと等に依然として課題が見られます。子供の社会参画の意識、将来の夢を持つ子供の割合等についても、一部改善傾向も見られるものの国際的に見て低い状況が続いています。こうしたことを踏まえれば、全体としては、現行学習指導要領の理念や趣旨の浸透は道半ばです。