数学における自由進度学習の単元の具体像を紹介 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す!「高校につながる英・数・国」の授業づくり #31】

中央教育審議会の教育課程企画特別部会で、次期学習指導要領についての議論が進められる中、改めて子供自身が自ら学び、自らの学びを調整していくことの重要性にも言及されています。しかし、子供自身が学ぶ方法や進度を選択し、調整していく自由進度学習が取り入れられている中学校はまだまだ少ないのが現実ではないでしょうか。

そこで今回は、事前に改訂の論点となるべき内容は何かについて議論を行っていた、「今後の教育課程、学習指導及び学習評価の在り方に関する有識者検討会」が昨年、自由進度学習に関する現地視察を行った広島県尾道市立高西中学校の実践を紹介していくことにします。今回からは、同校の実践研究の中心の1人である藤井秀行教諭に数学の自由進度学習の単元の具体像や、そうした単元づくりを進めていくための考え方などについて話を聞いていきましょう。

藤井秀行教諭

目次

よい学び方ができている子供の写真を次の時間の導入で紹介

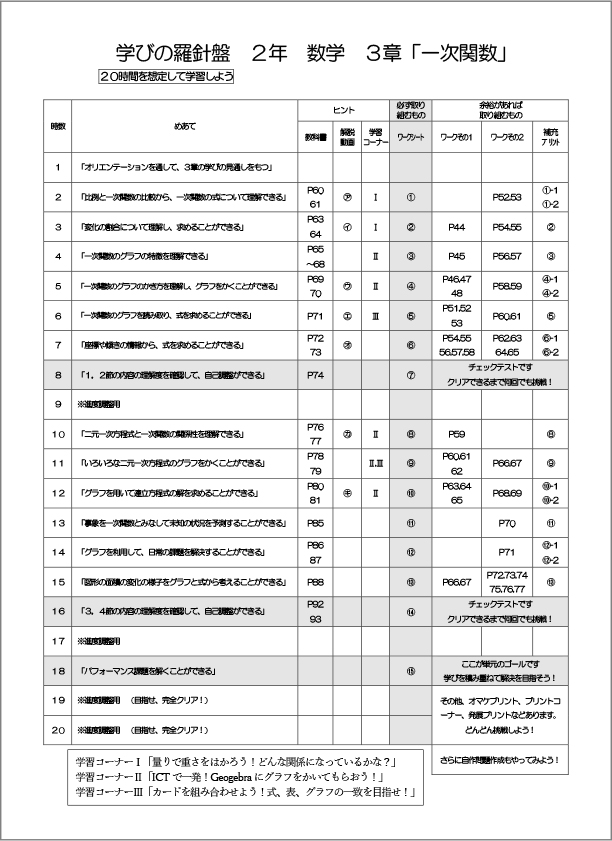

まず、初回となる今回は昨年、公開研究会に向けて取り組んだ、2年生の「一次関数」の単元について紹介をしてもらいます(資料1参照)。

【資料1】単元計画

「この単元では他の単元同様、1時間目にオリエンテーションを行います。必要な資料を配付し、資料の見方や、何をねらってこの単元の学習を行うのかといったことを説明していきます。私の場合は、基本的に1時間あたりワークシート1枚ということを標準ペースに設定しており、各自が1時間に1枚のワークシートを終わらせるというペース配分もイメージをもたせていくわけです。

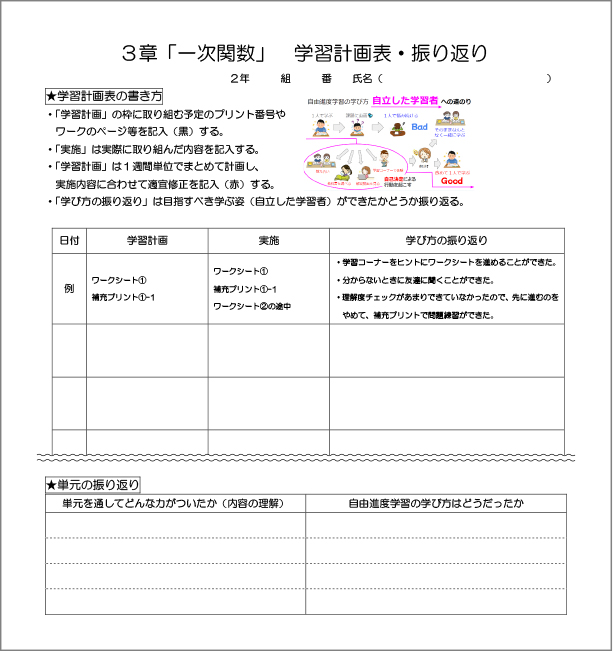

オリエンテーションでは、各時間の進め方についても説明するのですが、授業をスタートして、最初の2、3分で学習計画表を書き、最後の5分でふり返りを書くことも話しており、これが自由進度で学習を進める上でのキモだと思っています(資料2参照)。無計画にできるところまでやるというのでは、ただやっているだけにすぎません。子供たちが見通しをもって、自分で計画を立て、『今日はこれをやる』とか『自分はこれが苦手だからこの内容にしっかり取り組む』と決めて、1時間の学習に取り組む。そして、授業の最後にそれが予定通りに進められたかどうかをふり返ることが重要です。これが自己選択、自己決定につながっていくのです。

【資料2】学習計画・振り返り

それから、学び方を身に付けていくことも求めており、そのために私が取り組んでいるのは、授業中に子供たちの写真を撮ることです。よい学び方ができている子供の写真を撮っておいて、次の時間の導入で紹介をしています。例えば、自分の計画に基づいてきちんと進めている子供がいたら、その写真を撮って、その子のつぶやきは写真に吹き出しで入れておき、『この前、こんなふうにやっている子がいたよ。こんなところがいいよね』と、生徒の姿を通して紹介するのです。

これがけっこう効果的です。教師が『こんなふうにやってね』と言っても、大人からの言葉だから今一つ子供たちに入っていかない感じなのですが、同じクラスの仲間や同級生がやっていると、『じゃあ、真似してみよう』という感じになります。子供たちの姿で紹介すると、他の子供も自分を紹介してほしくなって、頑張っているところを『写真に撮って!』と言う子が出てきます。

そんな子供の紹介も含めて、最初の2、3分程度でざっと話をして、『今日も頑張ろうね』と言い、それぞれがそれぞれの学習を進めていきます。授業時間は50分で最後の5分ほどになったら、各自の席に座らせてふり返りを書かせます。そのときに、今日の学びはどうだったかをふり返ると共に、次の時間は何をしなければならないかという次時の見通しまでもたせて授業を終えるという感じです」