単元・授業づくりで大切にしているものは、意図と必然性 【全国優秀教師にインタビュー! 中学校編 中1〜中3を見通す! 「高校につながる英・数・国」の授業づくり #2】

前回は、2024年11月15日、16日に埼玉県で開催される全国英語教育研究団体連合会の全国大会で、中学校の実演授業を行う、さいたま市立原山中学校の黒﨑輝教諭に、自身の単元・授業づくりの考え方を象徴する授業を紹介してもらいました。今回は、そのような授業の背景にある、黒﨑教諭の単元・授業づくりの考え方について聞いていきます。

目次

子供たちの実態を考慮しながら、より取り組みやすいトピックや内容に変える

黒﨑教諭に、自身が授業・単元をつくる上で最も大切にしていることや、実際にその考え方に基づいて、どのように単元や授業を構成しているのかを聞くと、次のように説明してくれました。

「私が単元や授業をつくっていく上でいつも大切にしているものは、意図と必然性です。なぜ、その活動を行うのかという意図を必ず明確にすることと、その(活動の)やりとりに必然性が生じるような構成にすることを意識しています。

まず単元構成の意図については、さいたま市から指導用資料でフォーマットが示されており、そこには単元ごとの到達点=ゴールやパフォーマンステストなどが示されています。ですから単元の最後に、そのパフォーマンステストを実施するためには、どういうふうに単元の各時を進めていけばよいかを逆算しながら組み立てていく、バックワードデザイン(逆向き設計)を行っています。例えば、『この単元の最終はディスカッションすること』だとか、『ディベートすること』などということが示されており、そこに向かって子供たちが主体的に取り組んでいく過程を考えていくわけです(資料1、2参照)。

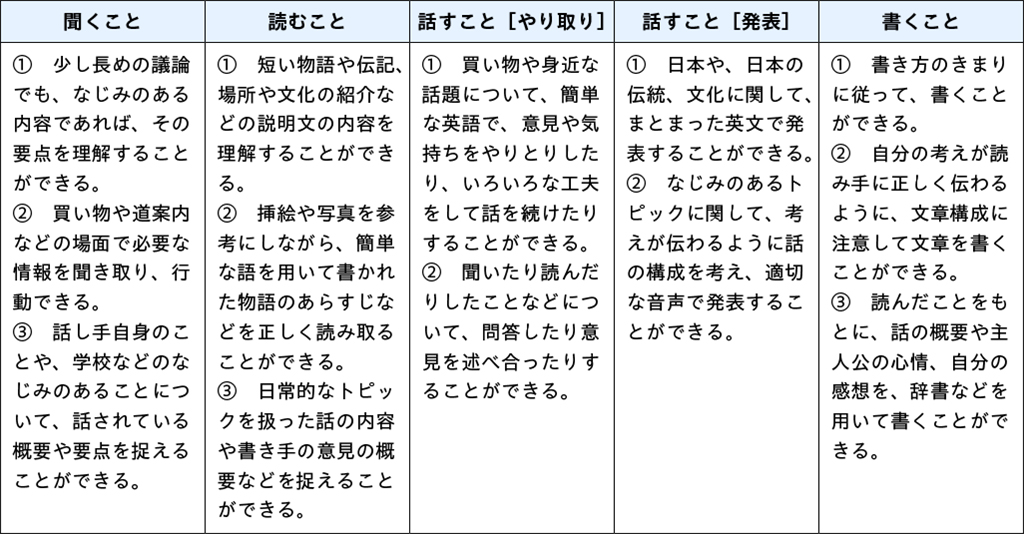

【資料1】原山中学校第2学年のコミュニケーション学習の到達目標(CAN-DOリスト)

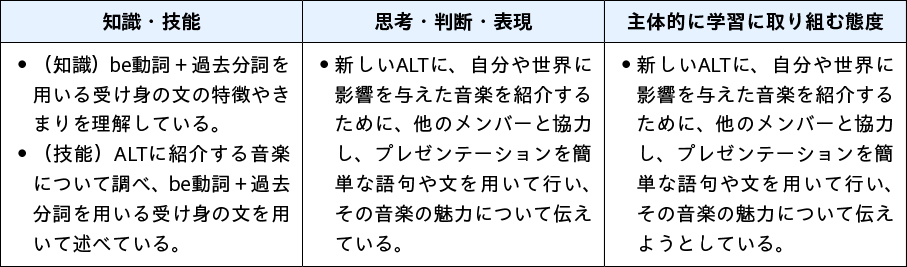

【資料2】単元の評価規準

ただ、そのゴールに向かって進んでいくときの必然性については、市から示された資料だけでは子供たちにとっておもしろいもの、主体的に取り組みたくなるものにはならないことがあります。ですから、目の前の子供たちの実態を考慮しながら、より取り組みやすいトピックや内容に変えて、そこにやり取りの必然性が生まれるようにしていくのです。市の資料(単元計画)からあまり逸脱することのない範囲で、子供の実態に合わせてテコ入れをしていくという感じでしょうか」

前回紹介した1時間の授業に限って言えば、ジグソー法的なリーディングを取り入れることによって、どの子も主体的に読んで話す必然性が生まれるということになります。

もう一つ大事にしているのは、自分がやっていて楽しいかどうか

このような単元・授業構成の基本的な考え方に加え、もう1つ、黒﨑教諭は大事にしていることがあると話します。それは近年、授業づくりの上手な先生方が必ず異口同音に話すことでもありました。

「もう一つ大事にしているのは、自分がやっていて楽しいかどうかです。もちろん、子供たちが学習活動をしていて楽しいということが大事なのですが、そのためには教材研究をしているときに、自分がワクワクできるかということが大事だと思います。授業の中で50分間を子供たちと過ごす過程で、自分が楽しいと思っていると、それが伝わっていきますし、逆に楽しくなければそれも伝わってしまいます。ですから、最終的には子供主体の学びをつくることが目的なわけですが、まずは自分が楽しいかどうかを考えているのです。

そのときに大事なのは『緊張と緩和』でしょうか。笑いの構造だけでなく、現代の音楽論でも『緊張と緩和』が重要だと言われますが、それは授業でも同様だと思うのです。緊張といっても、子供たちが臆してしまうような意味の緊張ではなく、子供たちが集中しているということです。その集中が一気に緩和して、やり取り(活動)をしているところのバランスが大事だと思います。そうした授業の構造をつくるだけでなく、教員の表情であったり、言葉の遣い方だったり、立ち居振る舞いが子供たちに与える影響も大きいので、そういった部分でも『緊張と緩和』を意識しています」