小5理科「植物の実や種子のでき方」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校主幹教諭・尾上大悟

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・古澤律子

目次

単元のねらい

結実の様子に着目して、それらに関わる条件を制御しながら、植物の育ち方を調べることを通して、植物の結実とその条件についての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や生命を尊重する態度、主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(二次 総時数 7時間)

第一次 花のつくりを調べる(2時間)

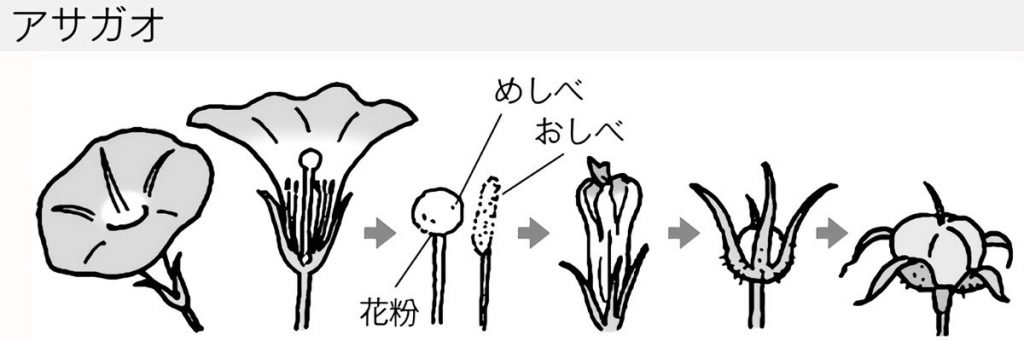

① アサガオの花と実について、気付いたことを話し合う。

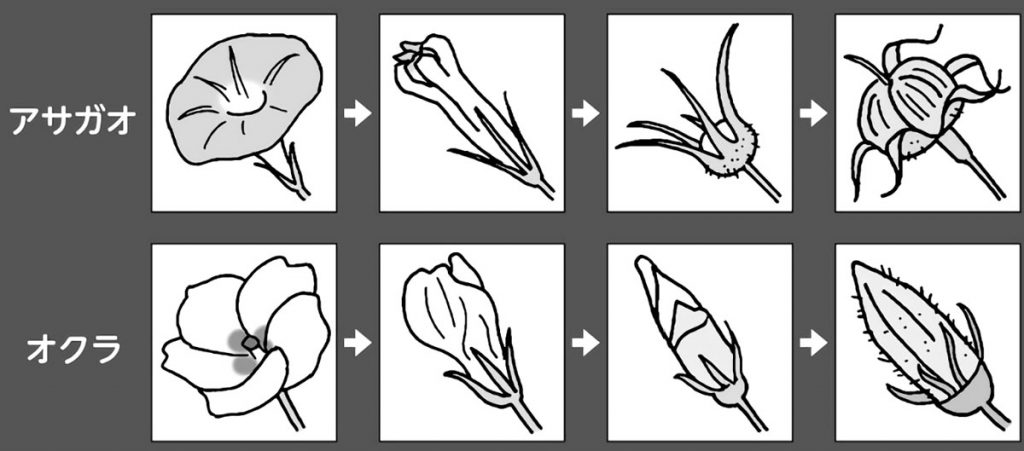

② アサガオの花のつくりを調べたり、他の花のつくりと比較して共通点がないか見付けたりする。

単元デザインのポイント

複数種類の花を比較して調べることで、共通性・多様性の見方を働かせることができるようにしましょう。

花は、1つの花の中におしべとめしべがあるもの(両性花)と、お花とめ花に分かれているもの(単性花)があり、大きさ、色、形なども違いがあります。

しかし、どの花にもおしべやめしべ、花粉があることや、受粉した後に実や種子ができるということ(共通性)にも気付くことができるようにしましょう。

花が開く → 受粉 → しぼむ→ 実や種子ができる

開花から結実までの様子を、常時掲示しておくのもよいです。

第二次 受粉の役割について調べる(5時間)

① 花粉の様子を調べる。

花粉を顕微鏡で観察する時には、目を傷めないように直射日光の当たらない明るい平らなところに置いて使うよう指導しましょう。

② 花が開く前のおしべとめしべを比較しながら調べる。

③④ 受粉させた花と受粉させなかった花の変化を、条件を整えて調べる。

⑤ 植物の実や種子のでき方についてまとめる。

単元の導入

開花から結実までの写真資料を子供との対話の中で整理したり、実際に花を観察する場を設定したりすることで、子供がおしべやめしべ、花粉の存在に気付き、それらの働きは何なのかという疑問をもつことができるようにしましょう。

どちらも花がしぼんだ後、花びらのもと付近が大きくなって、実や種子になるんだね!

よく見たら、どちらにも花びらの中に枝みたいなもの(おしべやめしべ)や粉(花粉)があるよ! でも、これって、何のためにあるのかな?

花がしぼむだけで実や種子ができるわけではないということなのかな?

きっと、花びらの中にあるもの(おしべやめしべ、花粉)は実や種子ができることと関係があると思います!

活動アイデア

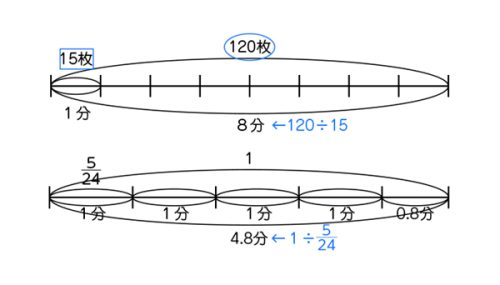

第二次③では、まず開花前後の花の中の様子を振り返り、花が開く直前におしべが伸びて受粉することを確認します。そして、改めて「実や種子ができるためには、受粉することが関係しているのだろうか」という学習問題を確認しましょう。「受粉したら実や種子ができるのではないか」という子供の気付きを基に、「受粉させたものと受粉させていないものを用意して比べたら確かめられそうだ」という見通しから、解決の方法を発想する力を育成できるようにしましょう。

授業の展開例

イラスト/佐藤雅枝、横井智美

『教育技術 小五小六』2020年10月号より