教科調査官インタビュー:コロナ禍での低学年算数科の授業づくり

コロナ禍での限られた時間と環境の中で、低学年の算数指導は何を重視し、どこにポイントをおいて授業を進めればよいのでしょうか。「主体的・対話的で深い学び」を促す授業づくりについて、文部科学省教科調査官の笠井健一先生に伺いました。

笠井健一(かさい・けんいち)●文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官。東京学芸大学教育学部附属小金井小学校教諭、公立小学校教諭、山形大学大学院講師などを経て、2008年より現職。主な編著書に『小学校算数 アクティブ・ラーニングを目指した授業展開』(東洋館出版社)。趣味はミュージカルの観劇。濱田めぐみ、上原ひろみ、平原綾香の大ファン。

目次

低学年は現在の世界と数学の世界を行き来しながら学習する

―コロナ禍の限られた時間と環境の中、低学年の算数指導は何を重視すべきですか。

笠井 コロナの有無にかかわらず、低学年の子供たちは具体物を使って実感的に理解することがとても大事になります。臨時休業中、子供たちはプリントを使った学習しかできなかったのではないかと思います。しかし、それだけでは理解できない子供たちもいるのです。

ですから、学校では具体物を使うことや、手を動かすなどの具体的に操作することを、今まで以上に意識していただくとよいでしょう。公立の学校は、苦手な子をどれだけフォローするかが大切です。分かっている子もいるけれど、苦手な子のために「みんなで操作をやってみましょう」と、みんなが一斉に分かるという経験を大事にしていただきたいなと思います。

先日、二年生のお子さんから「デシリットル(dL)が分かりません」という質問が届きました。小学校の算数は日常生活で役立つから学ぶと思っている子が多いけれど、そうではありません。デシリットルなんて日常生活にはないし、五・六年生の分数のかけ算なんかも日常生活では使いませんよね。

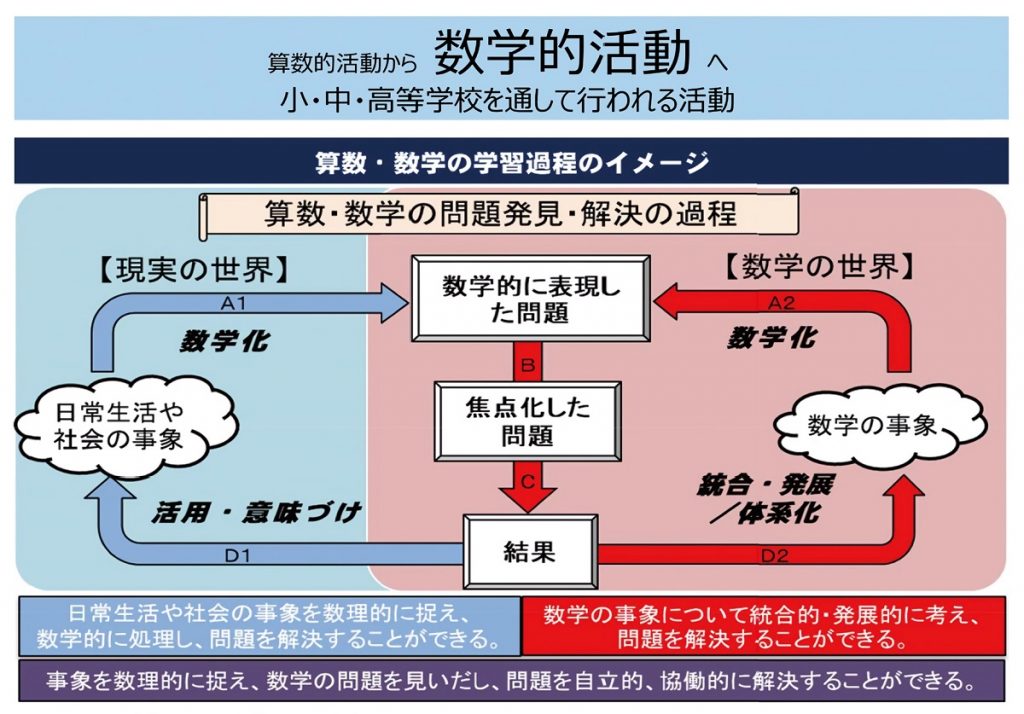

それなのになぜ学ぶかというと、新学習指導要領にも示したとおり、日常生活の問題を解決するために行う「現実の世界」、数学の事象について統合的・発展的に考えて問題を解決する「数学の世界」という、二つの世界での問題解決のサイクルを、子供たちが自分自身で回すことができるようにするために学習するのです。

つまり、デシリットルは日常生活にないから学ばなくてよいという話ではありません。器にどれだけの量が入るかは、その器の見た目の大きさで分かるのではなく、1dLのカップを1杯、2杯と数えることで、初めて量が分かります。二年生一学期の「水かさ」の学習では、子供たちに水筒を持ってこさせて、「どの子の水筒がたくさん入るかな」としますけど、コロナの影響でそういう実験はしなかったかもしれません。でも、それをしないと低学年の子供たちは分からないと思います。

カップの水を1杯、2杯と入れていき、こっちの水筒のほうが多い、こっちのほうが少ないとしていくうちに、カップに意味があることに気付いて、そのカップの量である「dL」や「L」、「mL」という単位につなげていくのです。そういう経験がないまま、教科書やプリントだけで「dLと書きましょう」「単位換算しましょう」と、どんなにていねいにやっても、分からない子もいるのです。

ですから、子供たちは「現実の世界」と「数学の世界」を行ったり来たりしながら学習しているということを、先生方が意識することが大切になります。

授業の中で段階を踏んで抽象度を上げていこう!

―「主体的・対話的で深い学び」を促す算数科の授業づくりのコツはありますか。

笠井 授業の中で、段階を踏んで抽象度を上げていくことです。一年生の「くり上がりのあるたし算」を例にご説明しましょう。

計算ブロックの次にさくらんぼ計算としがちですが、ブロックからいきなり数字では飛びすぎです。机の下で、指で数えながらさくらんぼ計算をしている子がいるのはこのためです。ブロックの図を描いて丸で囲むといった時間を間に入れると、苦手な子もつまずかなくなります。具体物の次は、少し抽象度の上がった絵や図を描くことが大事なんです。

―子供たちに算数の面白さを実感できるようにするには、どんな工夫が必要ですか。

笠井 低学年の子供たちはできると嬉しいので、先生方が「この子は何につまずいているのか」ということをていねいに見とって、スモールステップで授業をすることです。一年生なら「くり上がりのあるひき算」でつまずく子がいるけれど、すべてができないのではなく、「15-7」とか、いくつか分かりづらいものがあるわけです。

二年生の「かけ算九九」なら、6・7・8の段がつまずきやすく、7の段では「しちろくしじゅうに」や「しちはごじゅうろく」などで言い間違えが多いんです。

だから、先生はつまずきを見とったら、「惜しいね。ここだけを気を付ければいいんだよ」と言ってあげればよいわけです。そうすると、九九を苦手だと思っていた子は、「なんだ。あとはここだけがんばればいいんだ」と前向きに取り組みます。

できるようになったら、ほめましょう。苦手な子にはその子に合った難易度のプリントを活用するのも一案です。

―コロナの感染状況によっては、再び休校になることもあり得ると思います。オンライン授業や家庭学習についてどうお考えですか?

笠井 私は、習熟に関わることは、家庭でもできると思っています。例えば、「九九をたくさん唱えましょう」とか、「計算カードを使って計算しましょう」とか、いくらでもやり方はあります。

ですから、学校では習熟を念入りにやるよりも、意味を理解する学習を優先したほうがよいでしょう。かけ算九九、くり上がり、くり下がりなどの概念的なイメージは、ブロックを使った具体的操作、図で考えるといった段階を踏まなければ理解が難しいものです。そういうところは学校でしっかりやって、家庭でもできる習熟は後回しでもよいのではないかと思います。