プログラミング的思考の可能性を求めて 赤坂真さん(大阪府泉南市立一丘小学校)

第56回2020年度「実践! わたしの教育記録」授業・学校づくり部門 入選 受賞作全文公開

大阪府泉南市立一丘小学校 赤坂 真

1 はじめに

1年前、私の教員生活に転機が訪れた。それは本校で実施されているSE推進事業である。SE(スクール・エンパワメント)とは、学校全体の学力向上を目指した加配教員である。どの学校にも学力向上担当者はいると思うが、SEはこの学力向上をより深く、より広く推進していくために配置された教員である。このSEを昨年度から担当させてもらうことになり、この経験が私の教員としての幅を広げてくれた。しかし、SEは自分の教師力を高めるだけではいけない。自分は勿論のこと個々の教員の教師力向上、ひいてはそれを児童の学力向上につなげなくてはならない。今回の実践は私一人で取り組めるものではなく本校職員が一丸となって取り組んでいる実践記録である。

2 プログラミング教育の必修化

改訂された学習指導要領が今年度より完全実施となった。「主体的・対話的、深い学び」や「道徳」の教科化、中学年からの「外国語活動」など盛りだくさんの改訂となっている。その中で本校が注目したのが「プログラミング教育の必修化」である。必修化された以上、授業や他の教育活動でこの力の育成が求められるのは当然である。そこで、本校の研究主題を「プログラミング的思考の向上」とし、1年間をかけて全教員で「プログラミング教育」について学び、実践していくこととなった。

まず、学力向上担当として行ったのが、プログラミング教育についての周知である。プログラミング教育はもちろんコンピューターを使用した体験が重要である。しかし、今回必修化されたのはプログラミング的思考の育成である。これは普段の授業から「なぜこうなったのか…」「まずは、これをする。次は…」というように論理的思考力を教科横断的に身につけることが目的となっている。このことを指導者が理解していないと、パソコンの授業でただただプログラミングソフトをやらせ、ただただプログラミング言語を教えるだけの授業となってしまう。それでは今回のプログラミング教育の目的に沿っていない。普段の授業でプログラミング的思考を育み、その考えを活かしてプログラミングソフトに取り組む。さらに、ソフトを活用したことでプログラミング的思考を伸ばしていく。これがプログラミング教育の目的であることを全教員に周知した。プログラミング教育に不安を抱えている教員もいたが、この話を聞いて少し安心したようである。

3 ノートと評価でせまるプログラミング的思考

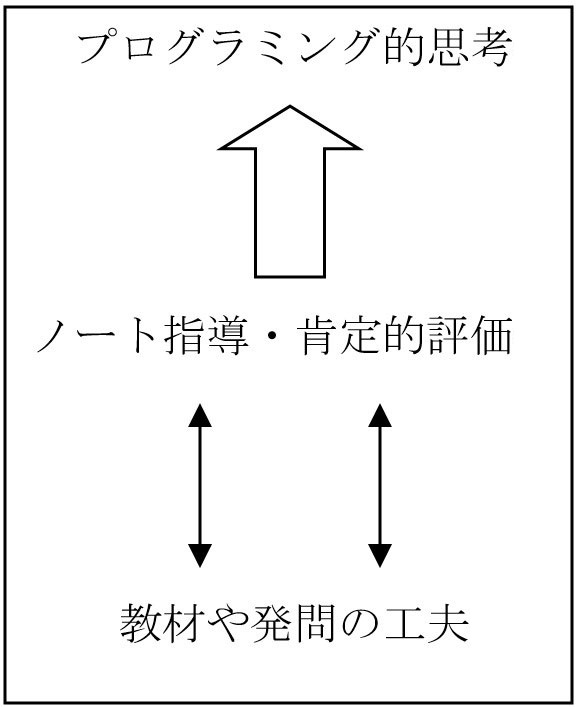

では、具体的にどのようにプログラミング的思考を向上させていくのか。本校では「ノート」と「評価」でせまることにした。

(1)ノート指導

当然のことながら今までもノート指導は行われてきた。しかし、その指導とは「ノートをきれいにまとめる」に重点が置かれていた。例えば、「板書をていねいにノートに写す。」「先生が黒板に書いた通りにノートに書く。」などである。このような型があることで見た目には整ったノートになるであろう。しかし、そのノートにはその時に児童が感じた思いや疑問、理解に至るまでのプロセスが残っていないのである。

そこで、ノート指導の重点を「きれいなノート」ではなく「思考の跡が見えるノート」にした。そのためのガイドラインを作成し、職員用と児童用とに分け配布した。この中でも特に重要視したのは「自力思考」の確保である。近年では「対話的活動の充実」が言われ、ペアやグループでの活動が多く取り上げられている。しかし、この対話的活動を活発に、充実したものにするにはまず、自分の考えをもつことが重要だと考える。そこでどの教科でも一人で課題に向かう時間「自力思考」の時間を設けるようにしている。この時間こそが本校の「ノート指導」である。課題を解決するにはどの方法が最適なのか、どうすれば他者に伝わりやすいのか、この自力思考で自分の考えをノートに表現していくのである。このような力を高めていくことがプログラミング的思考の向上にもつながるのではないかと考えた。一方で、教員は、児童が主体的に課題に向かい、ノートに自分の考えを残せるように発問や教材を工夫する必要がある。このノート指導は児童へのアプローチと共に教員側への授業づくりのアプローチとも言える。

(2)肯定的評価

昨年度、本校の研究推進に携わっていただいた講師の先生に「肯定的評価を大事にして下さい。」とご助言いただいた。そこで、この肯定的評価を授業改善や研究主題に活かせないかと考えた。

評価というと、授業中の挙手回数や忘れ物、板書を写しているかで評価されることもあったであろう。そのことが悪いとは言わないが、今回の指導要領の改訂には即していないように感じる。「きれいに見やすく書けたノート」ではなく、乱雑でも解決に向けて必死に取り組んだ「プロセス」を評価する方がよっぽど大事なのではないか。授業中に発表するのが苦手な児童もノートには自分の思いを書いているのではないか。表面的な結果だけを評価するのではなく、内面的な所までを評価することが大事だと考えた。「できた」「できていない」の評価ではなく「できるようになったこと」を肯定的に評価することでノート指導に活かせるのではないかと考えた。

また、このようにノートを毎時間、肯定的に評価することで指導者自身への評価にも繋がるはずである。思考の跡が少なければ、その授業の教材や発問を見直さなければいけないし、どこでつまずき、誰の意見、どの発問で思考が促されたのかも見取らなければいけない。児童のノートは指導者への評価でもあるのだ。

ノート指導を充実させるために教材や発問を工夫する。そのことで児童のノートに思考の跡が残る。その思考を肯定的に評価する。これらの活動が相互的な関わりをしながらプログラミング的思考の向上に繋げていきたい。

4 実践事例

(1)算数科におけるプログラミング的思考

私は、SEとは他に2年3年4年の算数少人数を担当させてもらっている。そこでまず、2年生にとって初めて出会う2けたの筆算(加法)を「シーケンス(順序)」の考えに基づいて授業に取り組んでみた。

まず算数開きの日に児童にロボットの絵を見せて紹介した。

「ロボットは命令した通りに動いてくれます。でも、まちがったことを命令してもその通りに動きます。まちがっても良いのです。どの命令がまちがいで、どのような命令になおせば、自分の思い通りに動かせるのかを考えることが大事です。自分一人でできなければお友達の力もかりましょう。」

その日から毎日、算数の授業ではそのロボットを黒板に掲示することになった。いつしか、算数のロボットなので「ロボ数さん」と呼ばれるようになった。

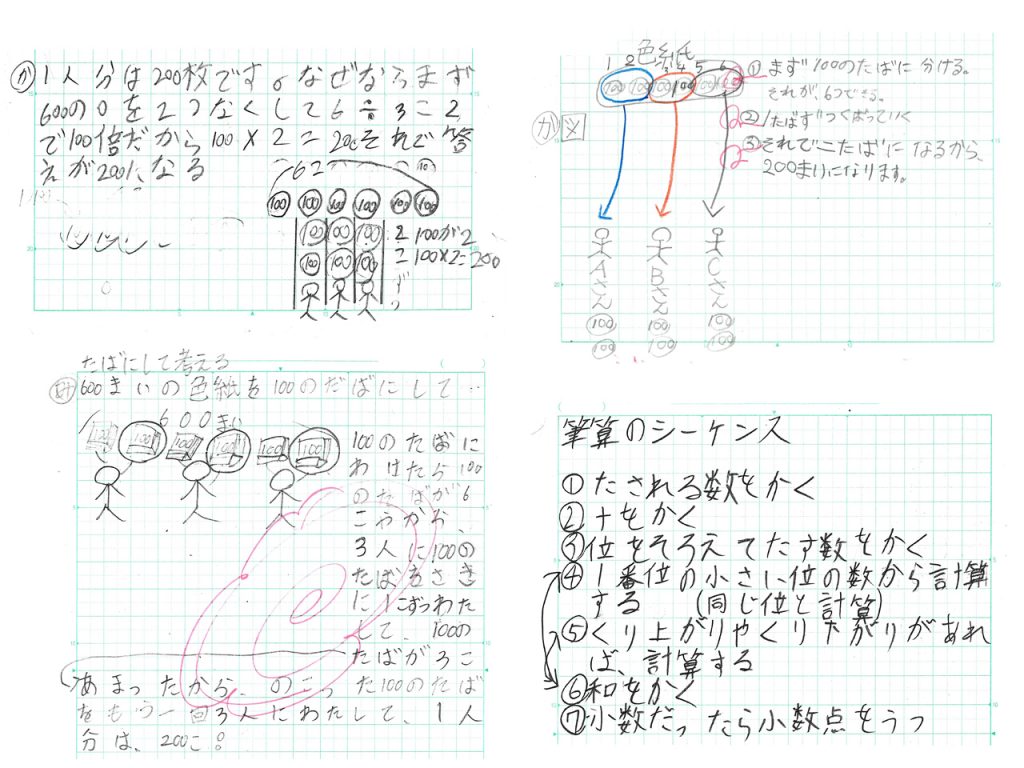

この日のめあては「34+25のひっ算のしかたをロボ数さんにプログラムしよう。」である。前時で「ブロックをつかう」や「位で分けて計算する」ことを学習し、一の位どうし、十の位どうしで計算することは理解している。

まず歯みがきを例にして、「シーケンス」の考え方を説明した。

「歯みがきといっても、いくつもの行動をするよね。まず、洗面所に行って、次に歯ブラシを取って…」

ここまで言うと、子ども達から

「次は歯磨き粉をつける! そしたら、コップに水を入れる!」

ふだん、何気なく行っている行動でもいくつもの動きがあり、それらが順序良く整理されていることを理解した。

ここから、本時のめあて「筆算のしかた」である。まず、テレビのモニターに筆算を書く順番を写し出した。そして、最初のプログラムを全員で考えた。

「34をかく!」

案の定の答えが返ってきた。

「それだと、これからロボ数さんはどんな計算でも34をかいてしまうよ。他のプログラムが必要だね…」

ここで、T2の教員がヒントを与えた。

「一年生の時に学習したよ。34は数字だけど言葉でも表すことができたね。」

ここまで言うと、勘の良い児童が

「たされる数や!」

この言葉を機に他の児童も残りのプログラムを一気に書き上げた。ほとんどの児童が自分なりのプログラムを書き終えたのを確認し、全員で一つ一つのシーケンスを確認した。「+(たす)はどこに書くのか」「たす数はどの位置に書くのか」「答えを出すのは一の位からなのか十の位からなのか」全員で試行錯誤しながら2年生の筆算プログラムができあがった。この時の児童のやり取りを聞いていると、やはり、自分の考えをしっかりと持つことで比較検討がしやすくなり、意見の交流も活発になるのだと感じた。

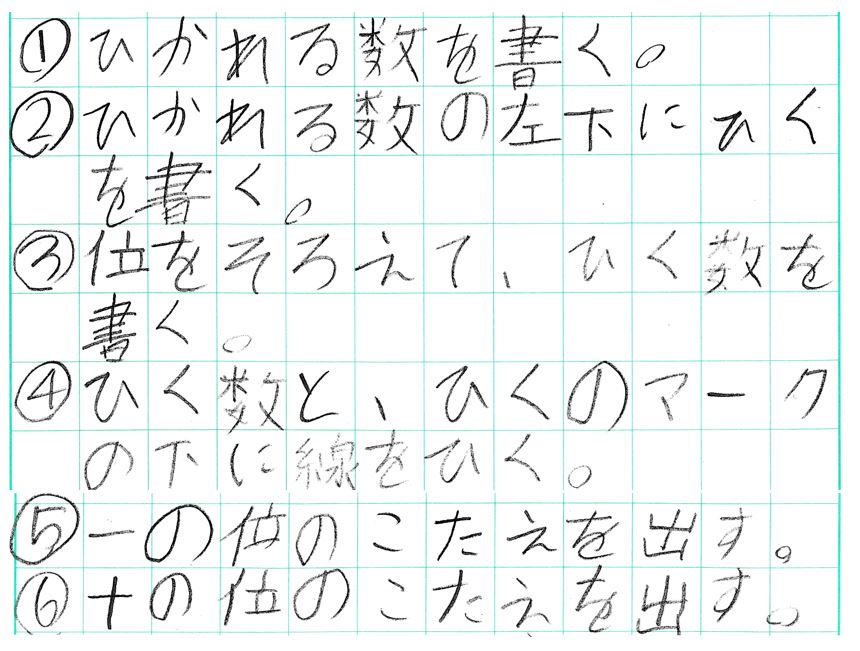

この次の単元で「ひき算の筆算のしかたをプログラミングしよう。」という授業を行ったが、子どもたちは何一つヒントをもらうことなく書きあげることができた。

(2)体育科におけるプログラミング的思考

体育科は算数科と似ているところがある。「できる」「できない」がはっきりしている点だ。しかし、算数は「分かった=できる」だが、体育に関しては「分かった=できる」にはならない。体の使い方や動かし方は分かっているのだが、それをしたくてもできないのが体育の難しいところでもあり、おもしろいところでもある。

今回は5年生の体育の授業で跳び箱を教材に取り組んでみた。まさに、「できる」「できない」がはっきりとする教材である。その中でどれだけ「できる」までのプロセスを児童が大事にできるか私自身も楽しみであった。

まず、今回の課題は「クラス全員が大きな開脚跳びをとべるようになる。」である。児童からは「えー!」という声があがった。どうすれば、全員跳べると思う?という問いかけには「いっぱい練習する。」「跳べる子が教えてあげる。」などの意見がでた。やはり、体育は技能が重視されているのだと感じた。

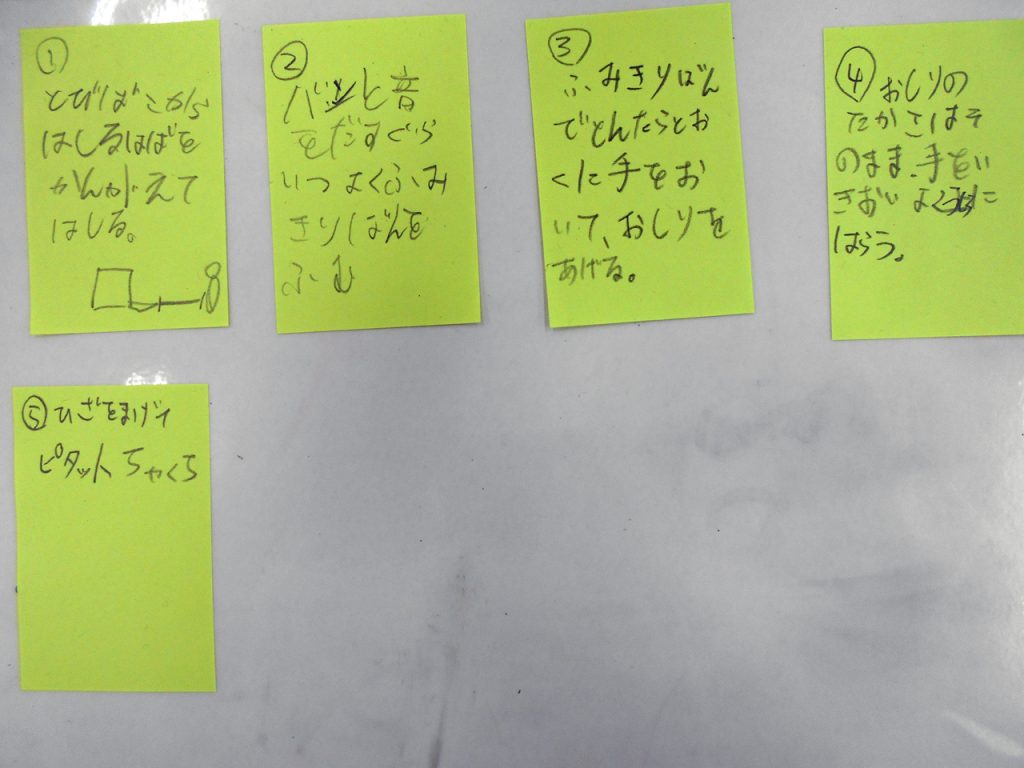

まずは、2年生同様シーケンスについて学習した。「できる」までにはいろいろな過程がありそれらを整理し、順序通りにすることで一連の流れになることを確認した。そして、大きな開脚跳びのシーケンスを聞いてみた。すると、いきなり「手は前につく」と声が上がった。今まで跳び箱ではこれが大事だと指導を受けてきたのだから当然である。助走や空中姿勢についてあまり意識していないのが分かる。そこで、開脚跳びには5つの動きが存在することを伝えた。すると、「助走や!」と気づく児童がでてきた。これに気がつくと、「踏み切りもあるな…」となってきたので、ここからはグループに分かれ、開脚跳びができるまでのシーケンスを考えることにした。

次の時間は、前時で考えた自分達のシーケンスに沿って練習を開始した。付箋とホワイトボードを配り、練習の中で新たなシーケンスを考え、順序を整理していく。その後、全員でクラスの「開脚跳びシーケンス」を作成した。様々な表現があったが、最終的には、「①助走は5m程度で少し速く」「②両足でバンっ!」「③手は跳び箱の半分より遠く」「④おしり(こし)を高く上げて、跳び箱と平行に」「⑤ひざを曲げて両足でピタッ」が出来上がった。

このシーケンスをもとに再び練習を開始した。すると「今のは、腰があがっていなかったよ。もう少しふみきり位置を遠くにした方が良いんじゃない」と、前時よりもアドバイスがより具体的になった。また、本時ではタブレットを利用して自分の跳んでいる姿も見られるようにした。そのことで、今できていないのはどの部分なのかをシーケンスと見比べながら確認することもできた。一つ一つの動きを整理し明らかにしたことで、自分の取り組むべきこと、すべきことが明確になり、全員が意欲的に取り組むことができた。授業の終わり頃には全員が汗だくである。

最後にグループごとに発表会をして成果を確認した。結果、授業前に開脚跳びができなかった児童が10名いたが、そのうち8名が跳べるようになった。残念ながら全員という目標は果たせなかったが、児童の表情はとても晴れやかだった。跳べなかった児童も、諦めることなく自分の動きを確認しながら試行錯誤を重ね挑戦していた。

体育の授業ではよく「運動量」と言われるが、これからはこれに加えて「思考量」も必要とされるであろう。この2つの「量」が掛け合わされて初めて技能と思考の上達となるのではないか。児童には指導者に言われたことだけをするのではなく、「どの動きをどう工夫すればできるようになるのか。」できるまでのプロセスを体育でも楽しんでもらいたい。そのためにも課題設定と与える教材を工夫し、プログラミング的思考を育んでいきたい。

(3)ビジュアルプログラミングソフトの活用

ノート指導でプログラミング的思考の向上を図りつつも、やはりプログラミング教育の醍醐味はパソコンを使用した活動である。昨年度まではパソコンの授業と言えば「調べ学習」や「ローマ字打ち」などの学習が多く見られていた。今年度、研究主題をプログラミング教育としたことで各クラスプログラミングソフトを活用した授業が見られるようになった。

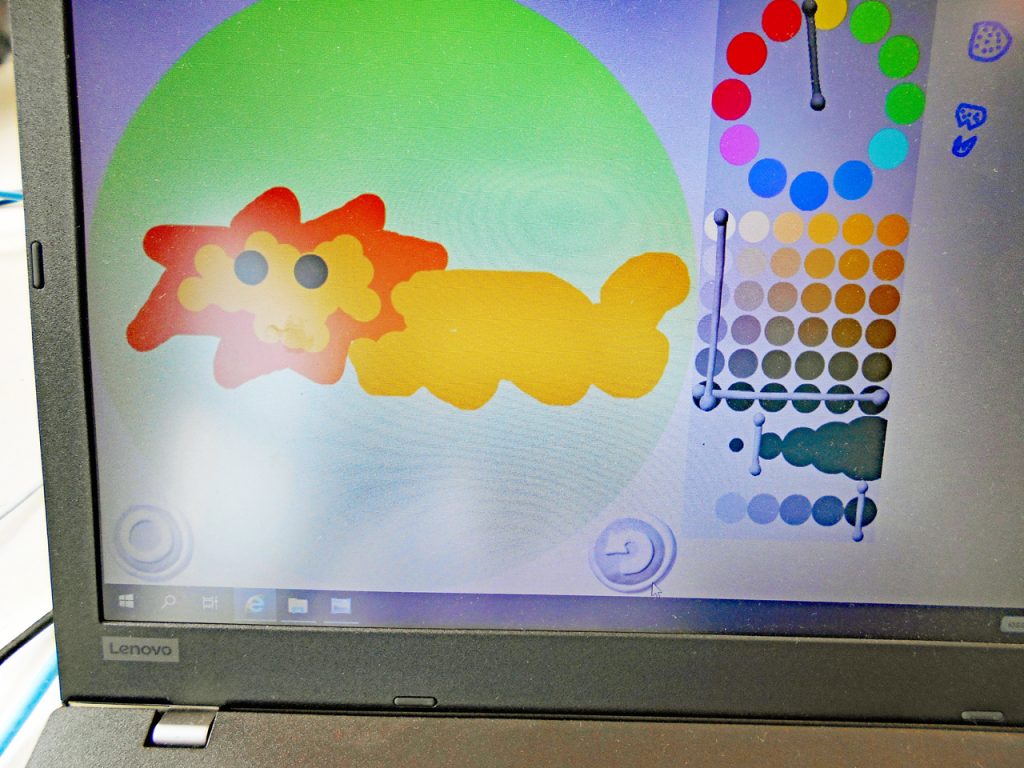

1年生の担任は本校のICT推進担当ということもあり、入学直後からマウスの使い方を勉強し、「viscuit」というソフトでプログラミングを学習している。数回授業を重ねるだけで、自分達で進め方も理解している。やはり、このようなプログラミング教材は早期から取り組むことで効果が期待できると感じた。

また、この授業の様子などを「学力だより」として全家庭に配布している。そのことで家庭にも本校の教育方針に興味をもってもらい、家庭学習の中にもプログラミング教育を根付かせたい。

5 成果と課題

(1)成果

まず、成果として挙げられるのは児童の自力思考に対しての取り組み方が変わってきたことである。昨年度であれば、課題に対して一つの解決方法ができればそれで満足していたが、シーケンスやフローチャートなどのプログラミング的思考のワークシートを利用したことにより、多面的な捉え方ができるようになってきた。シーケンスの考えに基づいて頭の中で手順を整理する。アルゴリズムの考えに基づいてよりよい解決を考える。このように様々な視点を持ちながら自力思考に取り組んでいる。4年生ではすでに、こちらから何も言わなくても自分でシーケンスを考えて解決している。子どもの吸収力には驚くばかりである。

また、ロボ数さんという第三者を意識することにより言葉を大切にするようになった。自分だけが理解するのではなく、他者に理解してもらうために、順序立てた言葉での解決が非常に増えたのである。これにより算数的用語の定着も見られる。低学年のうちから言葉を大切にすることで本校の課題でもある「書く力」の向上にも繋がるのではないかと考える。

ノートにも変化が見られる。自分の考えを自分なりの言葉で表現できるようになってきた。きれいにまとまったノートではなく、多少乱雑ではあるが言葉や図を用いて「自分の考えを表現したい」という思いが伝わるノートが増えた。友だちの意見を聞いて、さらに自分の考えに活かそうと修正する姿も見られる。指導者側が意識を変えるだけで児童の姿も変わるのだと改めて思い知った。教員にはきれいに整ったノートを評価するのではなく、「思考の跡」を評価するように喚起した。

(2)課題

すべての授業で「プログラミング的思考」「自力思考」に取り組めるわけではない。知識・技能の習得に重点を置く授業も必要で、無理に課題を変更して授業内容が定着しなければ意味がない。事実、学習指導要領にもプログラミング教材を扱う単元として挙げられているのは「理科」「算数」「総合」だけである。このようにどの教科のどの単元でプログラミング的思考を取り入れるのか、判断することが課題として考えられる。私みたいに、算数少人数という教科専任がいれば単元計画表を作成し教材の精選を行うこともできるが、学級担任に全ての教科で単元計画表を作成させるのは無理がある。今年度は「できそう。」「つかえそう。」と思う授業で取り組みながら、1年間かけて教材の精選を図っていく必要がある。

もう一つは、「時間」である。プログラミング的思考の一つである、デバッグ(訂正・修正)。この力をつけようと思えば、自分の考えと他者の考えを比較し、もう一度自分の考えを修正する時間が必要となってくる。昨年度であれば「自力思考→ペア・グループ交流→全体での練り上げ→まとめ」という授業の流れであったが、ここに「修正」の時間が必要となる。45分という時間の中でこれだけの学習活動を取り入れようとすれば、発問や予想される返答、どの活動に重点を置くかなど綿密な計画が必要である。ましてや授業は生き物である。その時々で活動を急遽変更することもある。本校の授業づくりのガイドラインは年度当初に作成してはいるものの、その通りにすれば良いという訳ではない。この授業では「自力思考の時間を。」この授業は「デバッグの時間を。」と教材や児童の実態に合わせた授業計画が求められる。これも研究授業などを通して本校独自の授業展開を作り上げていく必要がある。

6 最後に…

初めにも述べたが、これらの取り組みは私一人でできるものではない。全職員の協力があってこそ成り立っている。「5年生で体育の授業をしてみたい。」と言えば、時間割を変更してまで協力してくれる教員。「明日の授業はこのワークシートを使いたい。」と急にお願いしても、快く承諾してくれる教員。本校の強みは全職員が同じ方向を向いて取り組めていることである。

その成果として今年は、毎日のようにたくさんのノートを職員室に持ってくる教員が増えた。肯定的評価とノート指導である。ある教員は、

「今日は全教科のノートを集めてしまいました。終わるかな…」

そう言いながらも表情は満足げである。そして数十分後、

「みてください。○○さんのノート。こんな解決ができるようになったんですよ。表現がすてきじゃないですか。しかも、ふり返りに友だちの考えも書いているんですよ。」

「ノート指導に力を入れ出してから子どもたちの意欲は高まっていますよ。学びに向かうって大事ですよね。」

この教員は毎日、児童の自力思考の跡やふり返りなどを楽しみにしているのが分かる。私が子どもであれば、このような教員の元で授業を受けたいと思わせてくれる。

プログラミング的思考を促すような課題を設定し、自力思考に意欲的に取り組ませる。それを肯定的評価で児童に返していく。これを毎日続けるにはかなりの教材研究・授業準備が必要である。しかし、児童の学力向上には必要なことで教師としてそれをする義務がある。そして、教師が変われば、児童も変わる。それは良くも悪くもである。「教師は児童の鏡」と新任の頃に教わった。意味も理解し、自分なりにではあるが様々なことに取り組み学級経営をしてきた。しかし、このように学力向上担当をさせてもらってから、その意味の深さを再度認識した。教材研究の奥深さや上学年への系統性、自分自身が学べば学ぶほど児童の学びに対する姿勢が変わるのが実感できる。

先に述べた教員のように、私自身も毎日のノートを見るのが楽しみである。それは、児童が学期末に「あゆみ(通知表)」をもらうときのような感覚だろうか。児童のノートを見れば、その日の授業の成果が見える。児童が意欲的に取り組み、活発な意見交流が成された授業では、ノートの字もいきいきとしている。反対に、私の教材研究が足りなかった授業ではふり返りに活気がない。まだ、年度の途中ではあるが、このノート指導に手ごたえを感じている。日進月歩。少しずつ児童、職員と共に歩んでいきたい。

参考文献

小林祐紀、兼宗 進、白井詩紗香、臼井英成 (2018)『これで大丈夫!小学校プログラミングの授業』、翔泳社、211p

平井聡一郎、利根川裕太 (2020)『なぜ、いま学校でプログラミングを学ぶのか』、 技術評論社 、232p