小学校のオンライン授業:子どもが集中する4つの型【新型コロナ対策】

長引く休校の中、経験のない遠隔授業に取り組んでいる先生たちがいます。そこで見えてきたのは、通常の学級での授業と同様に、オンラインの空間における授業づくりのスキルが必要だということ。物理的な距離を越えて主体的な学びを促すためにはどうしたらいいのか? 京都教育大学附属桃山小学校教諭の樋口万太郎先生に解説していただきました。

執筆/京都教育大学附属桃山小学校教諭・樋口万太郎

【関連記事】樋口先生の学校では、ロイロノートを使った遠隔授業を行っています。詳しくはこちらの記事をお読みください → 小学校オンライン授業実践例:使うツールは?保護者への連絡は?

目次

オンライン授業は教科書通りの流れでは厳しい

私たちの学校では、現在ロイロノート(授業支援ツール)を使ったオンライン授業を行っています。平日は毎日行っており、一コマ45分の授業を1日3コマ行うようにしています。1コマの授業の流れですが、学校で行うような、

「問題提示→見通しを持つ→自力解決→集団解決→まとめ」

という流れでは基本的に行いません。これでは子どもたちが45分間集中して、取り組むことが難しいからです。

もし、この流れで動画を撮影し、配信をしたとして、全て見る子はどれほどいるでしょうか? この流れであれば、まとめが最後にきますので、「まとめだけ」を見る子がいるかもしれません。それ以外の時間、違うことをしてしまうかもしれません。そのため、教科書通りの流れでは厳しいということになります。

そこで、教科書を使用する場合には

■問題の解説を行う

■教科書のページを指定しておき、事前に取り組んでおく。そして、オンライン授業の時には、わからないことや質問などを交流する

ということを行います。教科書を使用する以外にも、

■探究的な課題を与える

(教師から「身の回りにある線対称で点対称なものを探そう」という課題などを提示したり、夏休みの自由研究のようなものを子ども自身が考えたりします)

ことで、子どもたちが自宅で探究的な学習を行うようにしています。

オンライン授業の基本の4型

私はオンライン授業を作るときには、基本的には、

【1】 課題提示→一人で取り組む→途中段階で提出→友達の考えを見ながら自分の考えをアップデートしていく→振り返り

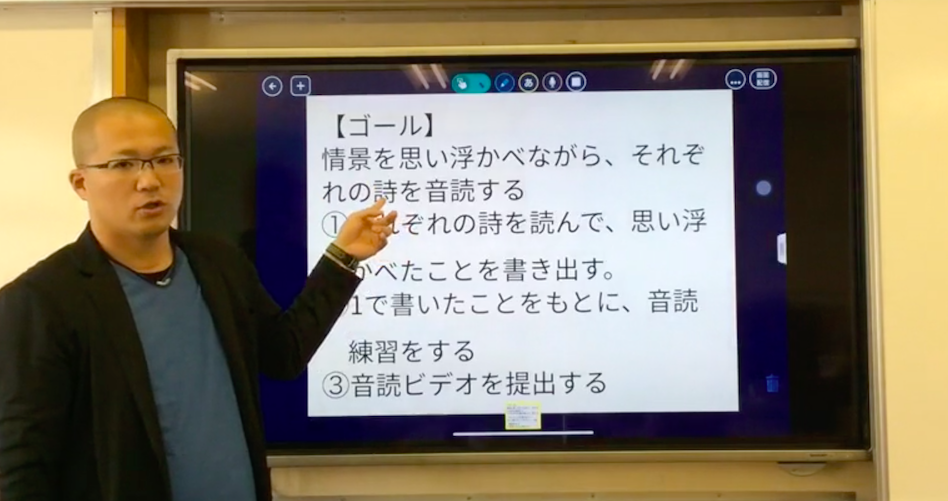

(例)詩の音読をした動画を提出するように課題を提示 → 子どもたちが音読動画を撮影して提出 → その動画を子どもたち同士で見合い、自分の音読をアップデート→ 再度動画

【2】 小さな課題→小さな課題→小さな課題

(例)国語で説明文の段落をはじめ・中・終わりにわける → 中の構成について考える → 再度、はじめ・中・終わりにわけることを考える

【3】 1時間ずっと課題に取り組む

(例)新聞づくりに取り組む

【4】 動画を見る→課題に取り組む

(例)NHK for schoolを見て、課題に取り組む

という4パターンをベースに使い分けています。

1コマの授業は、1話完結にするというより、連続ドラマのような形で単元を構成していくことで、子どもたちの興味をひきつけられます。