教室環境づくりの意義と課題【やき先生のとっておき学級経営の実践ノート】⑥

宮川八岐・元文部科学省視学官による人気の連載「やき先生のとっておき学級経営の実践ノート」です。今回のテーマは、「教室環境づくりの意義と課題」。学習空間・生活空間をデザインするうえでの留意点や実践事例などを紹介していただきます。

執筆/元文部科学省視学官・宮川八岐

目次

「学習空間・生活空間」をデザインする!

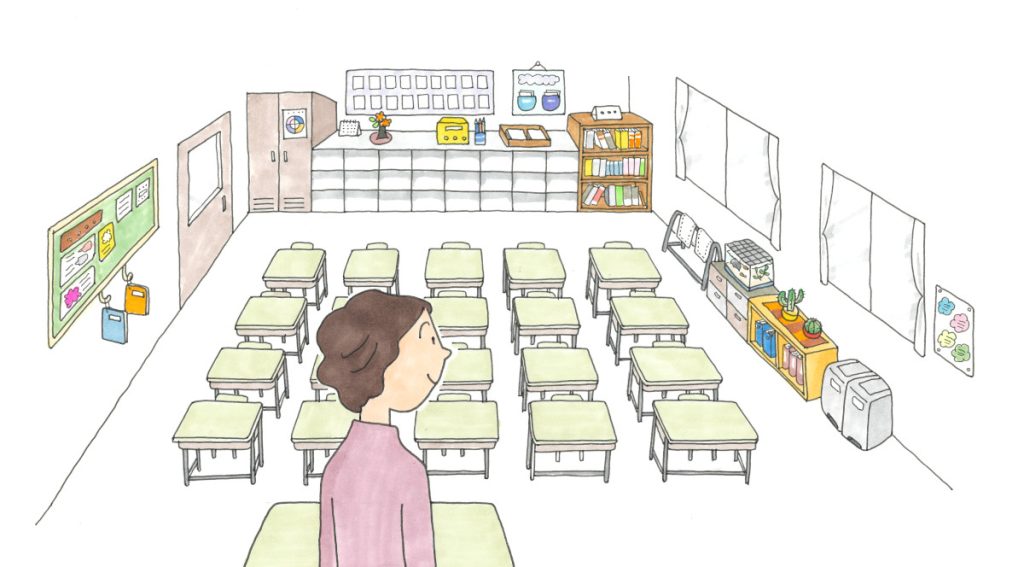

児童は毎日のように登校します。学校によっては校長先生が校門に立って、「おはよう」と言って児童を迎えます。児童は玄関から入って、廊下を通って教室に向かいます。「おはようございます」と元気なあいさつが飛び交い、教室内はあっという間ににぎやかになります。

この教室で、1日教師と児童が複雑に関わり合って様々な学習活動や生活が展開され、児童は日々成長していくことになります。そのため、学級担任には、その教室がよりよい学習空間となり、よりよい生活空間となるよう意図的・計画的につくり上げる学級経営力が必要になります。

「教室環境」の捉え方

ここで「教室論」を展開するつもりはありません。ここで言うところの教室は、普通に考えて児童が教科等の学習をし、給食や当番や休み時間などの生活、学級会や係活動などの集団活動を実践する場としての普通教室(学級)のことです。その教室では、日々教師と児童が関わり合って個性的なドラマを生み出します。そんな教室環境の教育的意義を再確認したいと思います。

しかし、そのドラマは、学級担任の学級経営力いかんでいかようにもなり得るものです。教室という学びと成長のかけ替えのない「学習空間・生活空間」をどうデザインするかという教室環境づくりの構想力(学級経営力)について、やき先生と一緒に考えてみることにしましょう。

ただ、具体的な課題となるといろいろ考えられますが、今回は、特に「言語環境」「掲示経営」を中心にその「教育効果」や「豊かな学びと生活づくり」について、いくつかの実践例を紹介しながら述べてみたいと思います。