新学習指導要領:現場教師の6つのモヤモヤを元視学官に聞いてみたら…

2020年4月から全面実施の「新学習指導要領」。現場の先生方は、今、どんなことに不安を感じ、疑問をもっているのでしょうか? 座談会形式で洗い出された先生方の率直な疑問や不安について、國學院大學の田村学教授にお答えいただきました。

【関連記事】

この記事は、こちらの記事への回答編となっています。

→ 評価計画、キャリア・パスポート…新学習指導要領のモヤモヤまとめ

執筆/國學院大學教授・田村学

田村学●1962年、新潟県生まれ。新潟県の小学校教諭、指導主事等を経て、文部科学省の教科調査官(生活科・総合的な学習の時間)。2015年より文部科学省視学官となり、今回の学習指導要領改訂に尽力。新学習指導要領告示後の2017年4月より現職。

目次

Q1.担任が行うべきカリマネとは?

新学習指導要領(以下、指導要領)が求めているのは、大きく言えば、子供たちの「資質・能力」育成のために、「主体的・対話的で深い学び」をしてほしいということです。その学びを実現するには、大きく二つのアプローチがあり、一つは授業改善、もう一つがカリキュラム・マネジメント(以下、カリマネ)です。

授業改善は先生方にとって身近ですが、カリマネは管理職の仕事と思われがちだし、何をどうすべきか分かりにくい部分もあると思います。しかし、カリマネは管理職だけでなく担任の先生も重要なプレイヤーなのです。

では担任の先生が何を行うかですが、中央教育審議会の答申では、カリマネの側面として三つが示されています。

- 内容の組織的配列=指導要領の内容を単元や年間指導計画等に構造的に組織化して配列すること

- これまでも行われてきたPDCAサイクル

- 学校内外の多様なリソースを活用すること

です。

答申では、②に加えて、①や③も行うこと、管理職だけでなくすべての先生で行うことといったポイントを示しています。

しかし、この三つ全部を一度に視野に入れると負荷がかかりすぎるでしょうから、先生方にとって身近な、内容を組織的配列から取り組むのがよいと思います。いかに指導要領の内容を目の前の子供に応じた形で組織化して配列(=デザイン)するかに力を入れると、それを実施する過程で結果的にはPDCAサイクルも行うことになるし、多様なリソースの活用も行うことになっていくのです。

では、カリキュラムをどうデザインしていくかというと、大きく三つの階層があります。

一つ目は、学校の全体計画=グランドデザインを描くこと。二つ目は、単元配列表と言われる各教科の年間指導計画を1枚の紙に整理したようなものを描くこと。そして、三つ目が、個別の単元ユニットを描くことです。

この三つの階層のうち、一つ目のグランドデザインについては、先生全員で取り組んだほうがよいのですが、まずは管理職が率先して行うことでしょう。三つ目の単元づくりは、これまでも担任の先生には経験があるはずです。

そう考えると、二つ目の、各教科の年間指導計画を俯瞰できるよう、紙1枚に整理した単元配列表の作成から着手するのがよいでしょう(※)。

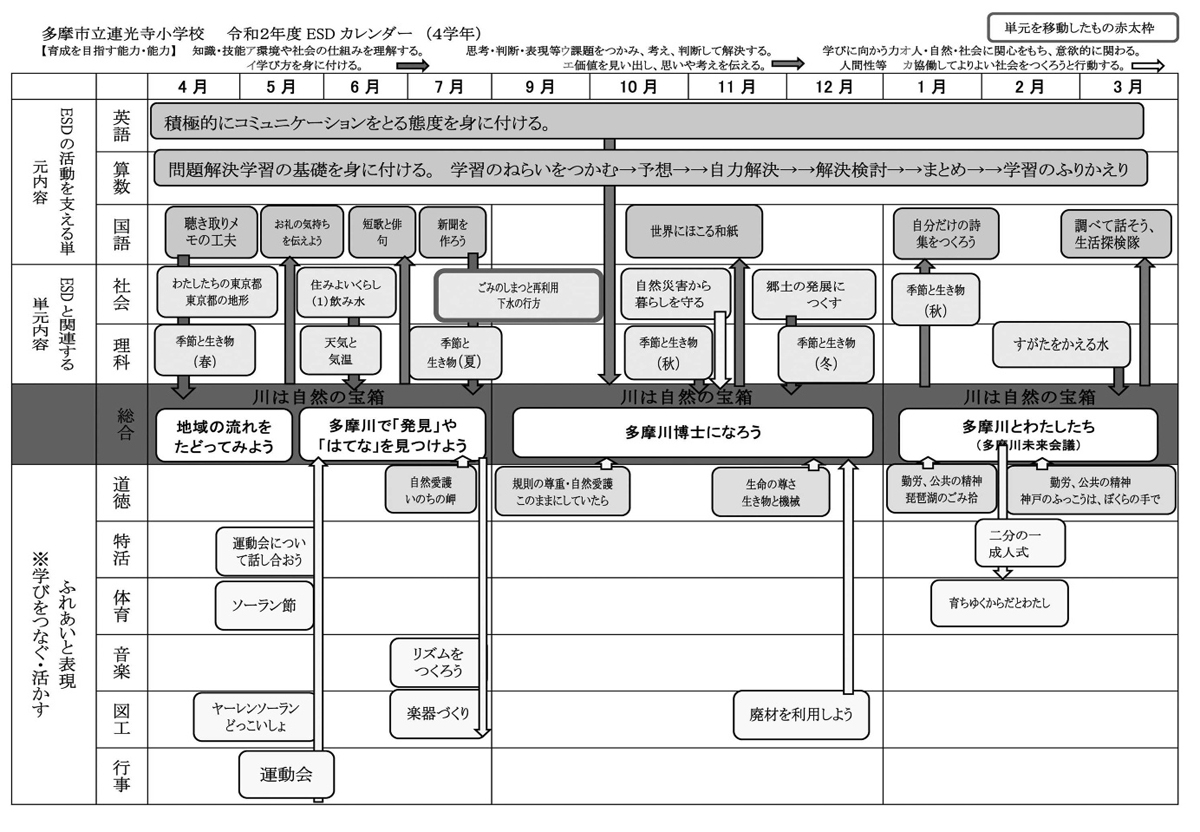

それを基に、「この算数の単元で勉強したグラフの学習が、社会科の単元でも生きるよね」といったことが、一つでも、二つでも見えてくれば、先生の日々の声かけも変わってきますし、当然、子供もそれを意識することで学びが豊かなものになっていきます。教科等横断的な資質・能力の育成を図るうえでも、このような整理が必要です(〈資料1〉参照)。

〈資料1〉総合的な学習の時間を中心に整理されたESD(持続可能な開発のための教育)カレンダー例

*クリックすると別ウィンドウで開きます

※文溪堂は、教科書会社名を入力すると年間の単元配列表ができる「てんまる2020先行版」を無償公開しています。

Q2.評価計画、単元計画はどのように行えばよい?

指導要領では、各教科の「指導計画の作成と内容の取扱い」に「単元など内容や時間のまとまり」とあるように、一連の問題解決のまとまりである単元の構成を意識するよう示されています。問題解決のプロセスが充実することで子供たちが身に付けた力を存分に活用・発揮する機会が増え、それを繰り返し行うことが資質・能力の確かな育成につながります。ですから、単元計画をつくる時には、獲得した資質・能力を発揮する機会を意識することが大切です。

例えば、単元の前半で学んだ力が発揮される、前の単元で学んだ力が発揮される、他教科で学んだ力が発揮されるといった機会が潤沢にあればあるほど、資質・能力が確かに育っていきます。そのように、学習のプロセスを意識して単元を計画することが大事なのです。

では、単元の計画を具体的にどのように作成するかですが、私は発想、構想、計画という手順で行うとよいとお話ししています。

発想は、目の前の子供たちはどのような子で、先生はどういう力を育てたいかを明確に描き、それを重ね合わせて、中心的な活動や教材を思い描くことです。例えば、子供たちが生き物に関心があって、総合的な学習の時間で地域について学ぶ時、地域の川をテーマに学習をしようと考えていくわけです。

構想は、その発想をより具体的にした活動=アクティビティです。例えば、川を中心に学ぶ時、まずはこの場所に行って実際に多様な生き物を捕獲し、次に…と活動を考えるわけです。

構想が描けたら、計画にするために、この活動には何時間が必要だとか、どのような学習形態で行うとか、どんな教材が必要かと考えていくわけです。このような3階層で考えてプロセスを意識してつくっていけば、単元計画がより具体的にイメージできるだろうと思います。

評価については、総括的評価なのか形成的評価なのかを分けずに話をすると、混沌としてしまうと思います。総括的評価とは、一定の学習後、評定に結び付けるものであり、通知表や指導要録に活用されるものです。一方、形成的評価とは、子供の育ちにつなげるため、日常の指導で繰り返し行っているものです。

まず総括的評価は、毎時間行う必要はありません。例えば、10時間の単元があればその中で、評価規準に則って各観点を最も見とりやすい場面で行えばよいのです。

加えて、評定につなげるわけですから、すべての子供を公平に一斉に評価できる場面で行うことが大切です。そうすると、発言等よりも、ノートやワークシートに書いたもの等を中心として評価に活用することになるでしょう。

一方、形成的評価は必ずしも一斉に全員を見とる必要はありません。単位時間の授業にはその時間ごとのねらいがあるわけですから、それに沿って評価すると思いますが、学びの改善に生かすために、対象となる子供を授業ごとに絞って行ってもよいのです。

それらに加え、子供自身が自己の成長を評価しながら育っていけるようにするため、その日の授業のねらいに即した適切なふり返りを行っていくことも、とても大切です。