新学期3日で何をする? スタートダッシュ「6ステップ」完全ガイド(後編)「心に余裕が生まれる1週間+1予定表」付き

4月からの新学期に向けて、時間のない年度末から新年度の中で『芯のある学級経営』をしていくための準備を、埼玉県公立小学校の紺野悟先生が「6つのステップ」で完全ガイド! 新学期3日間の初動が肝心、前編・後編の2回にわたり、学級開きのスタートダッシュを具体的な段取りとともに伝授します。今回は、前編で明確にした「教師の思想」を「実践」に結びつける重要な段階、後半3つのステップで、それらを反映させた実際の日程表を完成させます。紺野式「1週間+1」の日程の組み方をマスターして、スタートから目指す学級経営の手綱を握り、ゆとりと笑顔で過ごせる1年間にしましょう!(ダウンロードして使える資料付き)

執筆/埼玉県公立小学校教諭・紺野悟

目次

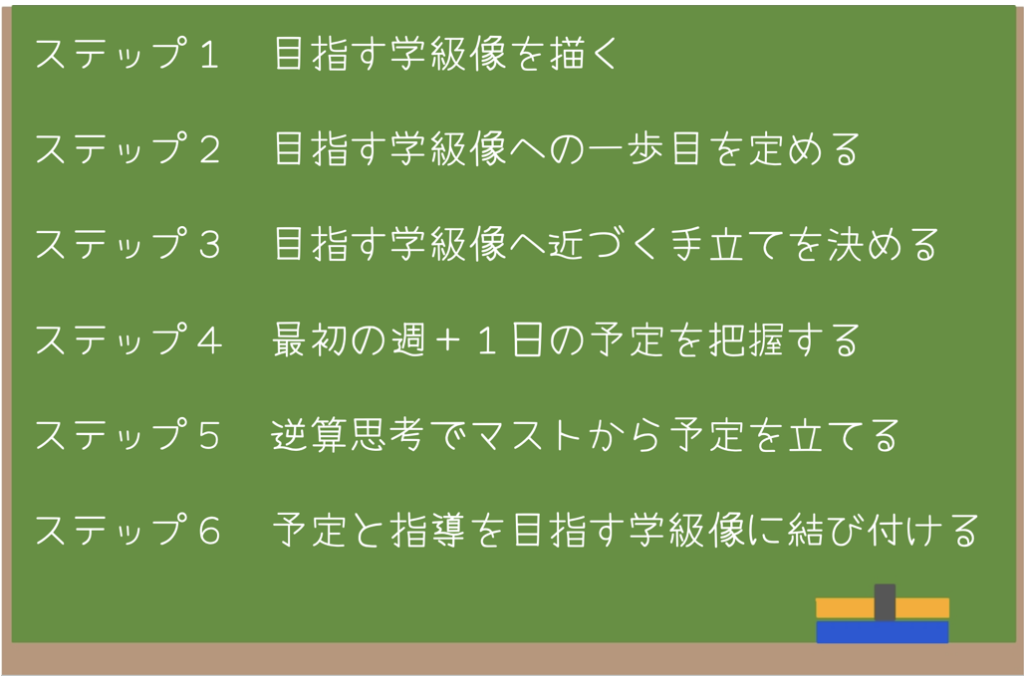

日程を立てる前に! 「教師の思想」を実践に反映させる6ステップの重要性

前回は学級開き準備の6ステップ〈前半〉を紹介してきました。

ステップ1であなたの「目指す学級像」を見いだし、

ステップ2で「目指す学級像への一歩目」を定め、

ステップ3で「目指す学級像へ近づくための手立て」を考えました。

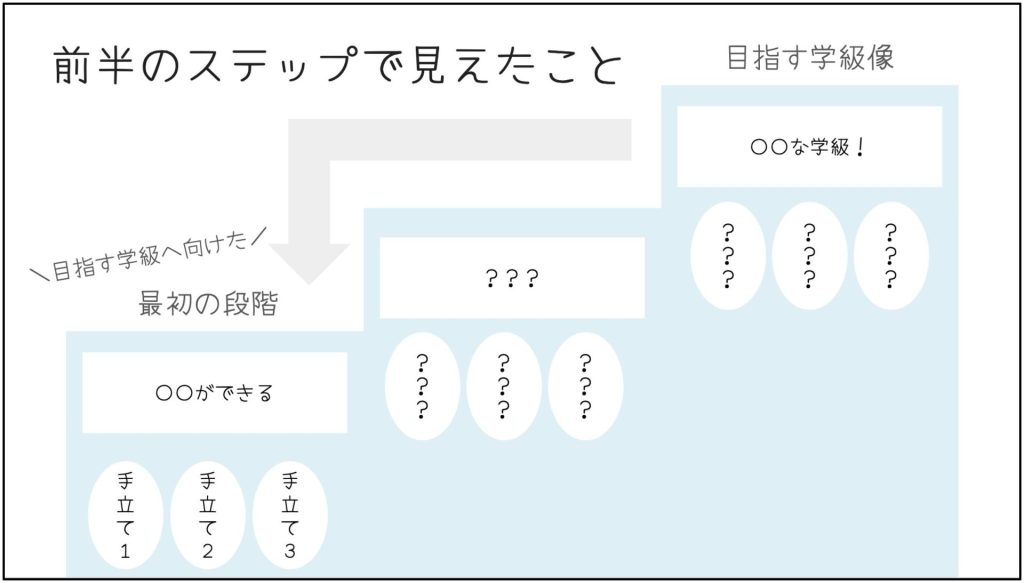

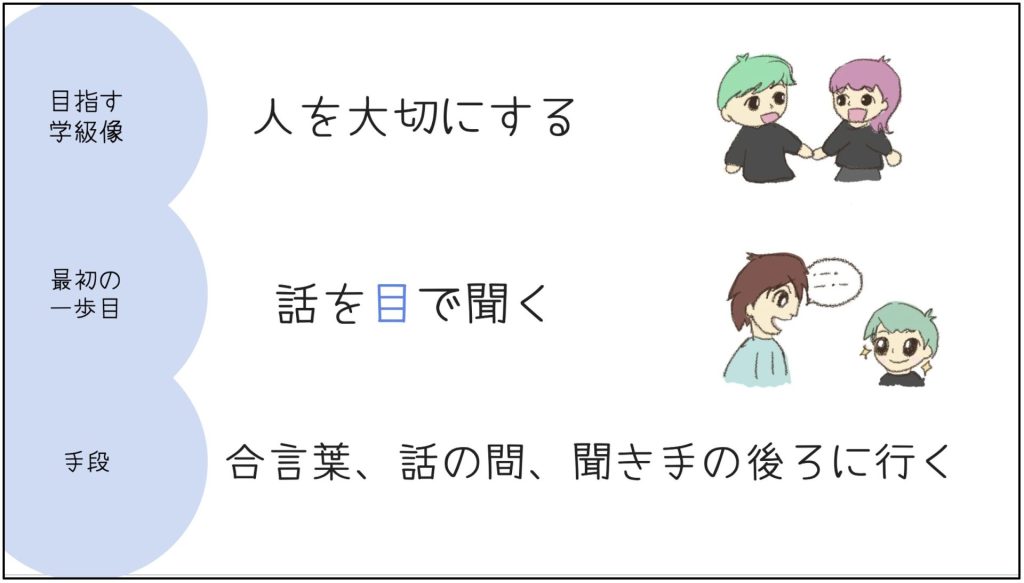

図にすると、以下のようになります。

図を見て分かるように、まずは学級の目指すゴール(ステップ1)が分かります。次に、ゴールへ向かうための一歩目(ステップ2)とその手立て(ステップ3)が見えてきます。

しかし、二歩目は何を目指すのか、どんな手立てを行うのか、は見えていません。それは、今の段階で見えていなくてもよいでしょう。学級の子供たちと日々過ごしながら、二歩目、三歩目が見えてくればよいからです。

今回は、6ステップの後半です。実際に日程を立てたり、前半に考えた学級像へ近づくための手立てと結びつけたりしていきます。日程と思想を結びつける重要な段階です。

よくないのは、日程から考え始めてしまうことです。

日程を決めれば、日々の学校生活を進めることができます。しかし、そこには目的や願いが存在しません。たかが国語の授業開きでも、目的や願いのある国語の授業開きでは、ないときに比べて全くの別物になることでしょう。

ですから、まだ前半の記事を読んでいない方は、そちらの記事を読んでから本記事をお読みください。ステップ1・2・3を書き出してから、本記事の4・5・6へと進んでいきましょう。

実際にやってみよう! 6ステップで描く学級開き準備 〈4・5・6〉

《ステップ4》最初の週+1日の予定を把握する

【最初の週+1日の予定を把握する意味】

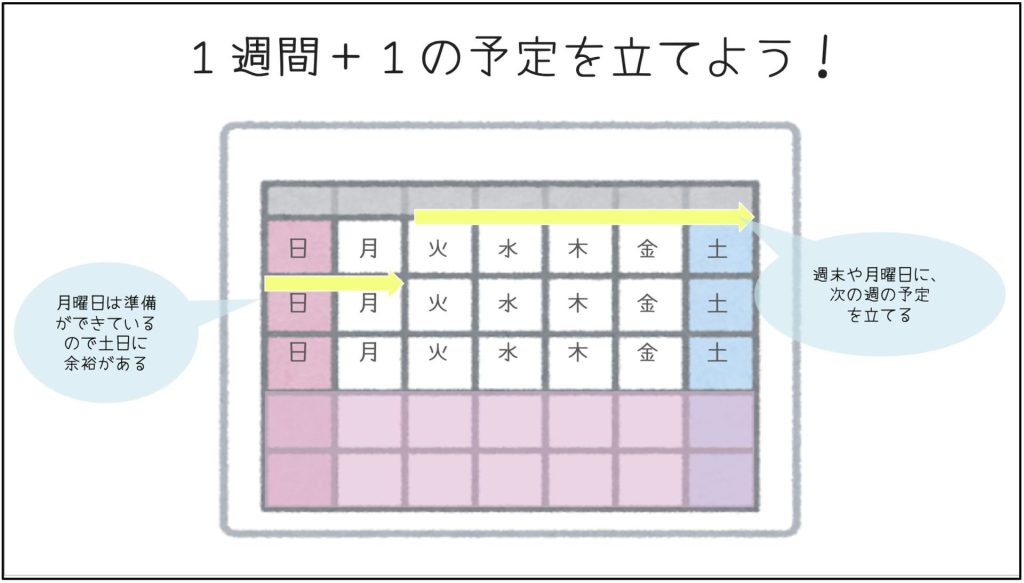

読者の皆さんは予定を立てる際に、月曜日から金曜日の1週間を単位としているのではないでしょうか。筆者の私も数年前までそうでした。

しかし、ある時から、次の週の月曜日まで予定を組むようになりました。それからは、火曜から月曜を1週間の単位として予定を立てています。そうすることで、土日に「来週どうしようかな」と考えなくてはならない焦り、「月曜の授業考えなくちゃ!」という切迫感が薄れました。すると、心理的に余裕が生まれ、日常生活にゆとりができたのです。

本テーマとはそれてしまいますが、心理的に余裕をもつことは学級担任業務において非常に重要です。自分自身が落ち着いて、笑顔で学級で過ごすことは何よりも教育効果が高いからです。

そのために、火曜日から月曜日を単位にして、予定を立てていきましょう。

【学校で決まっている時間割を把握する】

まずは、学校で定められている時間割を把握しましょう。

いつから給食が始まるのか、いつから掃除が行われるのか(学校によっては縦割り掃除の場合もあります)。委員会活動、クラブ活動、入学式の片付けや身体測定や検診などの予定も忘れてはなりません。体育の活動場所や授業時数も大事です。

以下にリストアップしておきましたので、確認してみてください。

【確認する予定リスト】

・6日間の授業時間数

・給食開始日

・掃除開始日

・掃除担当場所

・授業開始日

・交換授業の日程

・教科書配付日

・保健関係書類回収日

・授業参観

・体育の場所(校庭か体育館か)

・検診、発育測定の日程

【学校で決まっている時間を日程に入れ込む】

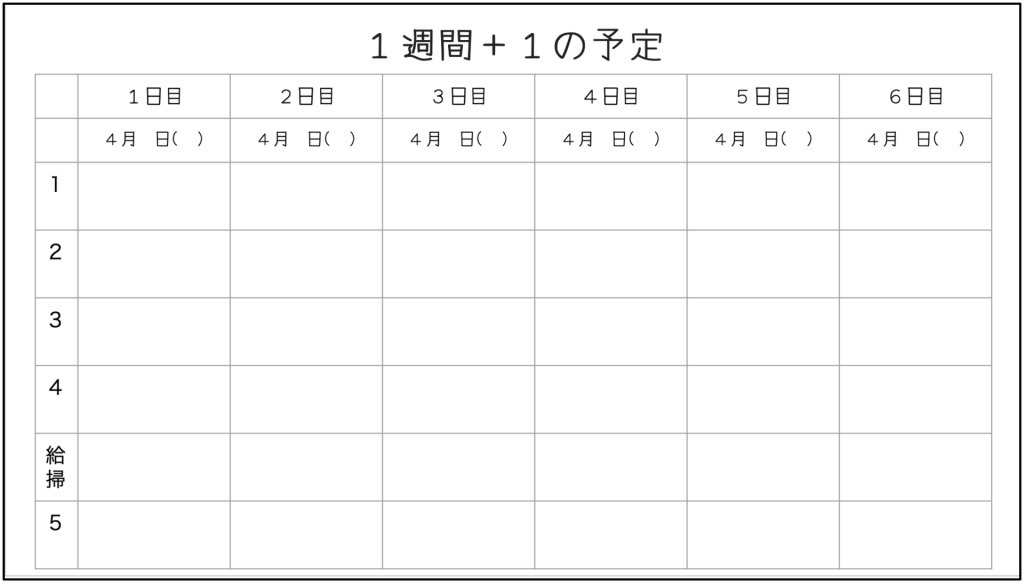

これらの日程で、最初の1週間+1に関わるものを日程表に書き出してみましょう。ご自身の手帳に書いてもよいですし、予定表シート(PDF資料)をダウンロードして使っていただいても構いません。(※この記事末からダウンロードできます)

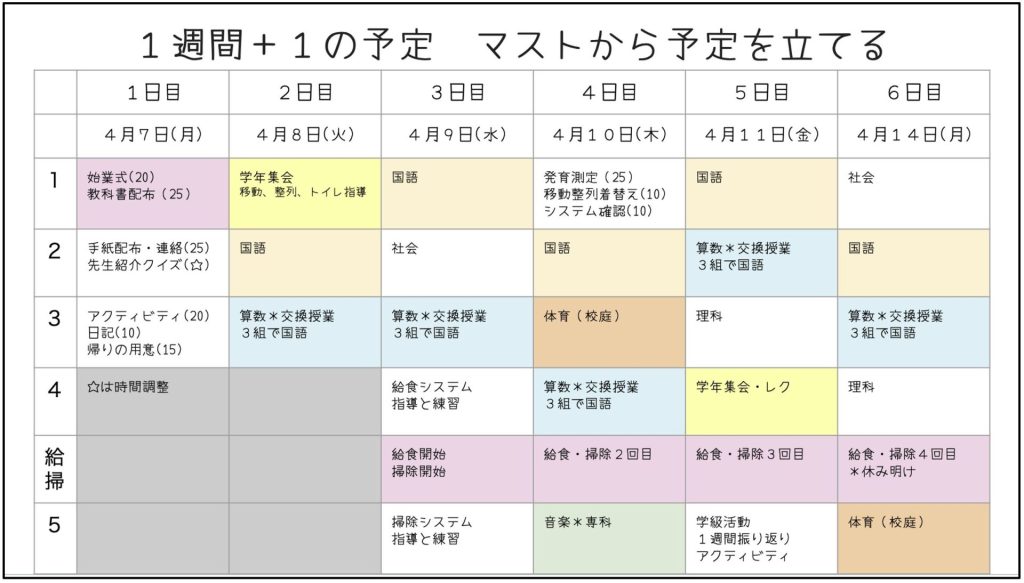

書き込んでみると以下のようになります。例として見てください。

- 色がついていないところは、学級の裁量で予定を組める部分です。

- 時間割通りに授業をすることも、学級活動などに変更することもできます。

- カッコ内の数字は予定される時間です。(20)は、20分という意味です。例えばこの表の1日目の2時間目の「手紙配付・連絡」の所要時間は25分、後半25分は学級の裁量ということになります。

- 交換授業は他クラスで授業をするので、自分の判断だけでは、時間を変更することができません。

- この例では、給食は3日目に開始します。

《ステップ5》逆算思考でマストから予定を立てる

このように学校や学年単位で決まっている時間が分かると、学級の裁量でデザインできる範囲が見えてきます。その時間を使って、各教科の授業開きを行ったり、トイレ指導や整列などの日常生活のルール設定やマナーの確認まで行ったりしていきます。

ここで大事なことは、前編のステップ3で考えた「手立て」を散りばめることです。

【1日目】

- 3時間授業のうち半分が学級の裁量。

ただし、配付の時間の効率次第で減ってしまいます。 - アクティビティ(※)をやりすぎると、やるべきことが終わりません。

- やるべきことから優先し、時間によって変更できるようなアクティビティを用意して1日目をデザインします。

- 話を聞く➡︎活動するサイクルを大事にします。説明がよく伝わるように準備します。

- 何よりも余裕を持って1日目を終えることを優先します。

- 実際の様子はこちらの記事を参考にしてください。

《1時間目》失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《1時間目》

《2時間目》失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《2時間目》

《3時間目》失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《3時間目》

※「学級開きのアクティビティ10選! 関係づくりを成功させる《目的別実践》完全ガイド」参照

【2日目】

- 国語、算数の授業が始まります。

- 学年集会で学年開きの後、授業開きです。

- 学年集会で体育館前に移動するのが初めての教室移動になります。このタイミングで指導をしておくことが効果的です。

- 初授業なので、“面白く”というよりも、落ち着いて学習する中に楽しさを用意します。

【3日目】

- 3日目から給食、掃除が始まります。

- システムを説明して、練習する時間を確保する必要があります。

- 4時間目に給食の説明をして、リハーサルをしたら少し早めに本番の給食準備を行います。掃除も同じように説明し、リハーサルをしてから本番の順で行います。「一時一事の法則(※)」があるように、1つずつ確実に行うためです。

- 3日目は学級システムの構築がテーマです。

※「一時一事(いっときいちじ)の法則」とは、向山洋一氏の提唱する「授業の原則十ヵ条」の一つ。(向山洋一公式ウェブサイト参照)

【4日目】

- 朝から発育測定があります。教室移動2回目です。移動についてきちんと指導を確認します。

- 結構、授業が始まっていきますが、時間で始まり時間で終わることを意識します。

- 5分しかない休み時間は、おしゃべりばかりしているとトイレに行く時間を失います。

- 4日目は日常生活の習慣を学ぶことをテーマにします。

【5日目】

- 通常の授業がほとんどですが、新しい学級の最後に学級活動を入れて子供同士のつながりを作るきっかけ(※アクティビティは下記記事を参照)を用意します。

- 5日間に学んだことを振り返ることが中心課題です。話を聞くことや時間の意識など、新しいことを学ぶよりも、事前に確認して取り組み、できたことを承認していきます。

※「学級開きのアクティビティ10選! 関係づくりを成功させる《目的別実践》完全ガイド」参照

【6日目】

- 土日明けなので、もう一度システムや1日の学校生活のリズムを確認しながら進めます。

- 新しいことを学ぶというよりも、ステップ1・2・3で考えたこと、手立てをもう一度丁寧に行っていきます。

これらを踏まえて日程化したのが、こちらの予定です。

《ステップ6》予定と指導を目指す学級像に結びつける

例えば、教室移動は、黙って静かに移動することが大切です。軍隊ではないのだから、とこうした指導をしない先生も増えています。しかし、授業中のクラスの横を通るわけですから、お互いを尊重するという観点から言えば、「黙らせる指導」というよりも「静かにすることがお互いを尊重すること」として学習することは、同じ黙る行為でも、価値のあることだと思います。

こうした指導は私の考える指導内容の「動と静」に該当します(前編記事参照)。これについては、まず2日目の学年集会への移動、次に4日目の健康診断への移動、4日目3時間目の体育への移動、と指導チャンスがあります。

こうした指導事項をこの日程の中に散りばめていきましょう。

他にも例えば、こんな指導チャンスがあります。

●1日目は「教科書配付」〜「アクティビティ」で、「話を目で聞く」について指導

●3日目の「給食システム」と「掃除システム」で、「着手スピード」について指導

編集部注:「話を目で聞く」「着手スピード」「動と静」は、前編《ステップ2》の「目指す学級像に近づける一歩目」に紺野先生が掲げた3つの指導内容です。詳しくは『新学期3日で何をする? スタートダッシュ「6ステップ」完全ガイド(前編)「4月学年初めのやることリスト」付き』をお読みください。

いざ新学期! 実際に実践する上で大事なこと3つ

これで6つのステップで考える新年度の準備は終わりです。記事を読みながら、学級開きの構想を練ることはできましたか?

完成したら、先ほども紹介したように、2024年に記事にした「学級開き完全シナリオ(全3回)」(下記リンク参照)がありますので、ご自身の実践と照らし合わせてみてください。自分の考えをもった上で他者の実践と比べることで見えてくることがあるはずです。

最後に、実際に実践する上で大事なことを3つお伝えします。

1つめに、できるだけ入念に練ることが大切です。

「発育測定の移動の前に、移動について指導をしよう。内容は2つに絞ろう」と、入念に練っているかどうかで、教室に及ぼす効果は全く異なります。

また、下の図のように、「人を大切にする。そのために、話を目で聞く」と考えているからこそ、一度で話を聞くことができるように、スライドで順を追って説明しようと手立てを考えたりするわけです。なんとなくスライドの方が分かりやすいからという理由で作られたスライドとは、異なるものであるはずです。

2つめに、潔く諦めることも大切です。

入念に準備していても、時間が足りなくなることは結構あります。きちんと用意したはずの教科書が一冊足りなくて、他のクラスに聞いて回っていたら予定より倍の時間がかかってしまった……なんてことはよくあります。確かに準備したら全てやりたくなるものですが、学校は子供たちがいてこそです。急な出来事は日常と捉え、潔く諦めることも大切です。

3つめに、目的と手段を行き来するということです。

先ほどの図で考えれば、人を大切にする子に育ってほしいという願いの具体化されたものが「話を目で聞く」ということです。その手立てが、合言葉であったり、スライドであったりします。「話を聞かせなくちゃ!」とムキにならず、手立てを繰り返し繰り返し打っていって、だんだんと成長していくものと捉えましょう。学級はルールではなくムードによって支配されています。ですから、手立てはムードに影響を与えるようなものであるとよいでしょう。

それでは、新しい1年、読んでくださった皆さんにとって素敵な学級開きになりますことを願っています。

《2024年の「学級開き完全シナリオ」はこちらから↓》

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《1時間目》

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《2時間目》

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《3時間目》

今回ご紹介した「1週間+1予定表シート」を共有します。

ダウンロードしてお使いください!

↓↓↓

執筆者:紺野悟(こんの・さとる)

埼玉の教育サークル clover 代表。イベントを数多く企画・運営し、価値ある教育情報を広めている。共著『全単元・全時間の流れが一目でわかる!社会科 6 年 365 日の板書型指導案』(明治図書出版)他多数。

イラスト/Remi ISHIZUKA

“学級開き”に関するこちらの記事もご覧ください!↓

●学校が楽しみになる学級開きの秘訣

●「学級開きと授業開きで子供の心をつかもう」保護者を味方にする学級経営術 #1

大好評! 紺野悟先生の『完全シリーズ』はこちらからご覧ください。

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《1時間目》

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《2時間目》

●失敗しない新学年スタート「1日目」の完全シナリオ《3時間目》

●先生のための失敗しない「1回目の授業参観」完全ガイド

●先生のための失敗しない「学級懇談会」完全ガイド

●山場の「魔の6月」を乗り越える!学級メンテナンスの手立て完全ガイド

●夏休み直前! 失敗しない1学期「学級納め」完全ガイド

●夏休み明け!2学期リスタートで失敗しない「事前準備」完全ガイド

●夏休み明け!失敗しない2学期リスタート「一日目」完全ガイド

●失敗しない!10月「折り返し地点」の学級経営完全ガイド

●冬休みまであと一歩! 失敗しない12月の学級経営3つのポイント

●冬休みに入ったら!3学期リスタートで失敗しない「年内準備」完全ガイド

●残り2か月! 失敗しない「学年納め」の手順と方法完全ガイド

●3月は新学期0日目! 良いスタートを切るための「早めの準備」完全ガイド

●学級開きのアクティビティ10選! 関係づくりを成功させる《目的別実践》完全ガイド

●新学期3日で何をする? スタートダッシュ「6ステップ」完全ガイド(前編)「4月学年初めのやることリスト」付き