「グループと机の配置~一人一人が大切にされるための場づくり~」インクルーシブ教育を実現するために、今私たちができること #11

「インクルーシブ教育」を通常学級で実現するためには、どうすればよいのでしょうか? インクルーシブ教育の研究に取り組む青山新吾先生が、現場の先生方の悩みや喜びに寄り添いながら、インクルーシブ教育を実現するために学級担任ができること、すべきことについて解説します。

本連載では、インクルーシブ教育とは、貧困状況にある子どもや性的マイノリティの子ども、外国にルーツのある子ども、不登校の子ども、障害や病気のある子どもなどのマイノリティ属性を含むすべての子どもが対象だとしています。そして、すべての子どもたちが包摂される教育を目指すプロセスがインクルーシブ教育であり、そのためには通常学級の教育をもっと豊かにしていくことが求められているという前提に立っています。

今回も、前回に続き、一人一人が大切にされるための場づくりについて考えます。

執筆/ノートルダム清心女子大学人間生活学部児童学科准教授・インクルーシブ教育研究センター長・青山新吾

目次

ある学校にて

ある小学校の教室を訪れました。

通常学級の授業を拝見しました。若い先生が、子どもたちとの関係を丁寧に紡ぎながら教育に取り組んでいることが伝わってくる、温かさが心地よい空間でした。スタンダードな一斉授業の展開に、時折、ペアトークやグループでの話合いを組み入れた構成の授業をされていました。

子どもたちと先生の関係がよいからでしょうか。ざっくり見ると、子どもたちは活発に発言して、グループでの話合いが進められているように見えました。でも、よくよく見ると「子どもたち」はそのように見えても、一人一人の「子ども」については、状況が異なっていたのです。

たくさん話せているように見える子ども。

ニコニコしながら聞いている子ども。

聞いてはいるように見えるけれど、表情は固い子ども。

全く違うほうを向いている子ども。

聞いていないのかと思っていると、突然、他の子どもが言ったことに関連する話を始める子ども。

ずっとうつむいている子ども……等々。

それぞれの子どもは、何かを思いながらそこにいるのだと思います。どんな思いなのだろうかと考えつつ状況を眺めていましたが、別の視点から考えると、あることに気が付きました。それは、子どもたちの机の置き方がグループによって異なっていることでした。

グループと一口に言うけれど~机の配置~

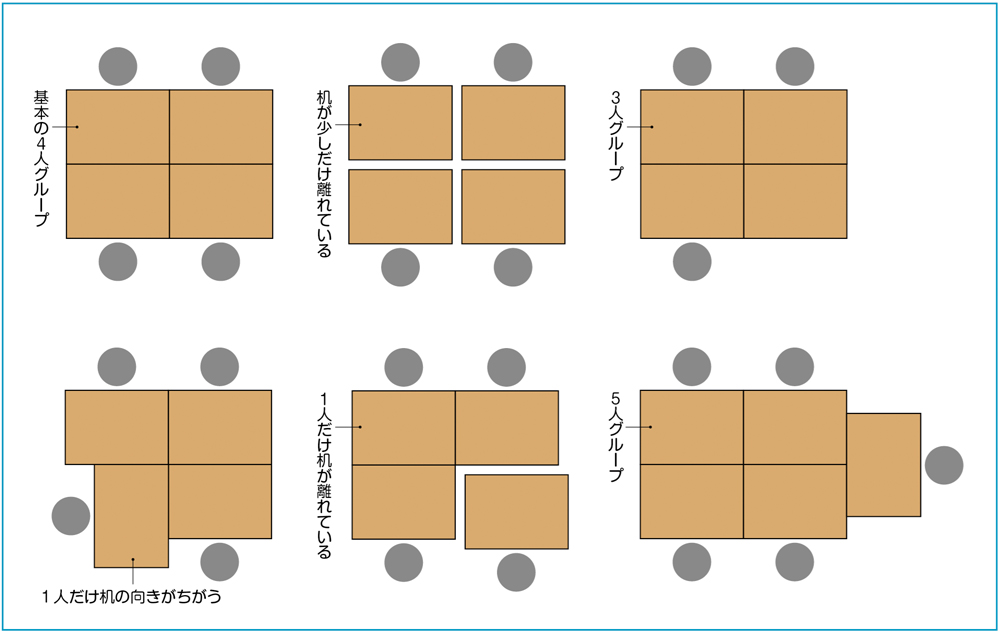

子どもたちは4人グループを基本としているようでした。もちろん、お休みの子どもなど事情があれば、3人グループのところもありました。1つだけ5人グループもありました。人数の違いもありますが、よく見ると、子どもたちのグループのつくり方、すなわち机の位置が違っていたのです。

4人の子どもがそれぞれに机をつけてグループをつくっているのですが、1人だけ、机の向きが異なっているグループもありました。また、机の向きは変えているのですが、きっちりとくっつけずに話しているグループ、4人のうち3つの机はくっついていますが、1人だけ机が離れているグループもありました。ほんの少しだけではありますが、机が離れているのです。また、5人グループはいわゆる「お誕生日席」のようなポジションに1人が位置することになっていました。