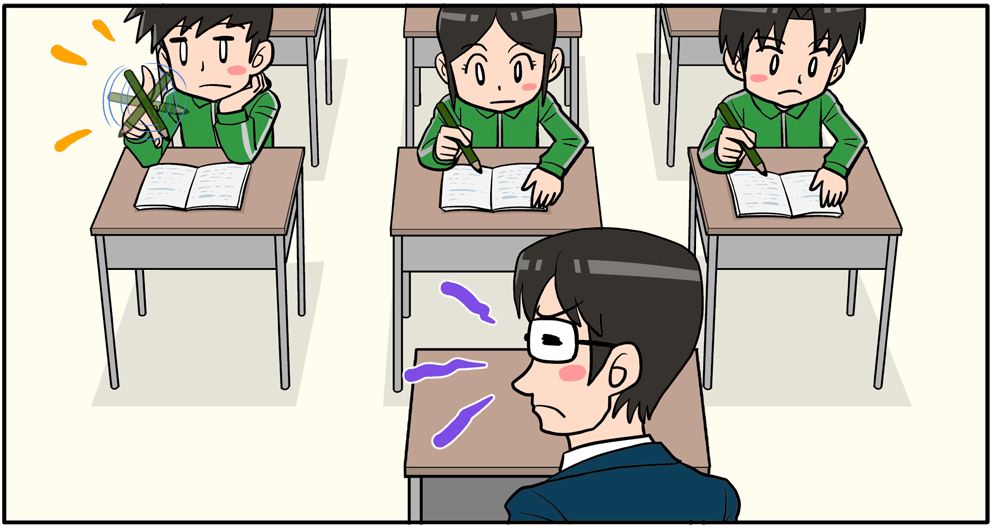

ペン回しのような、教室での子どもたちの何気ない行動、どう捉えていますか?

授業中、子どもたちはさまざまな行動を見せます。例えば、鉛筆を回したり、椅子を前後に揺らしたり、消しゴムを何度も落としてしまうことがあるでしょう。教員の目には、これらの行動が「授業の妨げ」と映るかもしれません。しかし、教室は、子どもたちにとって単なる「学びの場」ではなく、友だちと交流を深める「生活の場」でもあります。そうした何気ない行動は、実は子どもたちが自分なりに集中力を保つための工夫であったり、自然な学びの一部であることもあるのです。

教員として、こうした行動をどのように解釈し、教育の場にどのような影響があるのかを改めて考えてみる必要があるかもしれません。今回のコラムでは、教室内にあふれる「音」や「振る舞い」に焦点を当て、これらをどう受け止めるかによって、教室の雰囲気や授業の進行がどのように変わるのか、一緒に考えてみませんか。

【連載】学校の「当たり前」を問い直す のびのび教員論 #4

執筆/神戸市立小学校教諭 森脇正博

子どもたちの何気ない「ペン回し」、どう解釈しますか?

授業中、鉛筆や赤ボールペンなどを指先で回す子どもを見かけたことはないでしょうか?

その姿に、多くの教員は「集中していない」「授業の妨げだ」と感じるかもしれません。

しかし、子どもたちにとって、この「ペン回し」は意外にも集中を助けるための一つの工夫かもしれないのです。

これは私の子供時代の実体験です。ある日の国語の時間。私は無意識に鉛筆を回していたようです。授業内容には興味があったのですが、手を動かすことで集中力を保とうとしていたのか、理由を問われても自分でもよく分かりません。手を滑らせて鉛筆を落としたりしましたが、それさえ気にならないほど授業に集中していました。

しかし、当時の担任の先生からは、

「授業に集中しなさい」

と注意されました。

そのとき私は、

「鉛筆を落としてしまったことで授業の邪魔になったのだろうか? でも、そんなに大きな音をさせていないし、そもそもなぜペンを回してはいけないのだろう?」

と疑問に思ったのです。

教室全体を見ている教員の目には、ペンを回す児童の姿が視覚的なノイズのように映り、気になったのかも知れません。しかし、私にとっては、ペンを回すリズムがむしろ集中を助けていたのです。

このように、何気ない「ペン回し」などの行動には、子どもたちそれぞれの理由があるかもしれません。教員として、こうした行動を、すぐさま「授業の妨げ」として判断するのではなく、その背景や意味を探る姿勢が大切なのではないでしょうか?

「振る舞い」に隠れた子どもたちの思い

読者の皆さんにも、授業中についつい気になってしまう児童の「振る舞い」があるのではないでしょうか? 例えば、児童がリラックスした様子で、横を向いて机間の通路に足を投げ出し、授業を聞いている姿を見たことはありませんか?

そんなとき、「前を向いて座りなさい」と注意しがちではないでしょうか。

しかし、子どもの実情をしっかり捉える前に注意するのは早計です。

私もそのような光景に出会ったことがあります。机間指導をしながら、その子の近くに寄ってみたところ、窓から差し込む光の反射で黒板が見えづらく、横を向いているほうが眩しくなかった、ということに気づきました。その子にとっては、視覚より聴覚を働かせるほうが、授業内容を理解しやすかったのでしょう。

このような場面では、教員は一律に「正しい座り方」を求めがちですが、それが必ずしもすべての子どもにとって最適とは限りません。少し体を動かしながら授業を受けた方が集中できる子もいれば、リラックスした姿勢で話を聞いた方が学習効果の上がる子もいるでしょう。教員が「正しい姿勢」や「前を向くこと」を一方的に強制することで、子どもたちが自分なりに工夫して見つけた学び方を妨げてしまうこともあるのです。授業中の一見奇妙に見えるかもしれない「振る舞い」にも、子どもたちなりの理由や背景があることを見逃さずに捉える姿勢が、教員には求められるのではないでしょうか。