単元のゴールを明確にし、どう学習していくかを子供たちと一緒に考える 【全国優秀教師にインタビュー! コレが私の授業づくり! 第18回】

前回まで、さいたま市立与野八幡小学校の英語専科である針谷亜衣教諭がALTのジョセフ先生と行った、グローバル・スタディ(以下、G・S)の授業を紹介してきました。今回は、針谷教諭の単元づくりや授業づくりの考え方について紹介をしていきます。

目次

今回の単元は子供たち自身が5分程度で学習計画を立てた

前回、前々回と紹介した通り、子供たち自身が非常に主体的に、かつ楽しく学んでいる様子がとても印象的な授業でしたが、そのような単元・授業をつくる上で、何が最も重要か、針谷教諭に聞くと、次のように話してくれました。

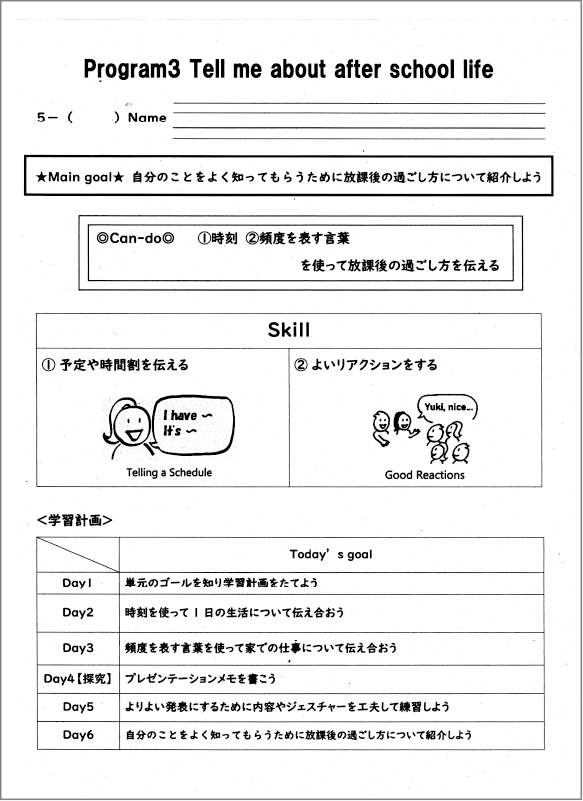

「単元や授業を進めていく上で、最も大事なところは、単元のゴールを明確にした上で、どう学習していくかを子供たちと一緒に考えることです。さいたま市では、他の教科でも同様に取り組んでいるところだと思いますが、単元の最初の時間に、ゴールとして求められる姿を示した上で、『じゃあ、どんな学習をしていけば、ゴールの姿に近付けるかな』と考えて、学習計画を立てていくのです(資料1参照)。

もちろん、学習には明確な目的がありますから、こちらには『こんなふうに学習していってほしい』『ここは押さえておきたい』というイメージがあるわけですが、それが子供たちから出てくるように、一緒に考え、対話しながら決めていくのです。

もう少し具体的に言うと、市教委から配付された単元のモデルパフォーマンスの動画がありますので、単元の最初の時間にまずそれを見せたり、私とALTと2人で対話してみせたりして、『単元のゴールはこれだよ』と示します。さらに、『この単元で必要なスキルはこれだよね。それからこの単元でのCan-doはこれだよね、じゃあ、この単元でどんなことをしていったら、こんなスキルが身に付いたり、Can-doができるようになったりするかな?』と子供たちに問いかけると、外国語活動が得意な子たちを中心に、キーワードを出してくれるのです。

例えば、今回の単元ならば、『時刻の言い方を練習しなきゃ』とか、『曜日を表す言葉は知らないよ』と言います。そのようにゴールに向かって『やりたいこと』を一通り、出してくれるわけです。それを黒板にズラッと書いていって、もし足りないものがあれば、『こういうものはどうかなぁ』と投げかけて私から出していきます。

そうやって、必要なキーワードが出てきたら、『じゃあ、いつどれをやろうか?』と子供たちも考えていきますし、最初はある程度私から、『前半で練習をしちゃう?』などと誘導もしながら学習計画を立てていきます。この単元の場合で言えば、『この単元は6時間あるから、6時間目にはプレゼンテーションをやるよ。じゃあ(この1時間目を除いた)4時間分は何をしようか?』と投げかけて、一緒に考えて決めたのです(資料1参照)。

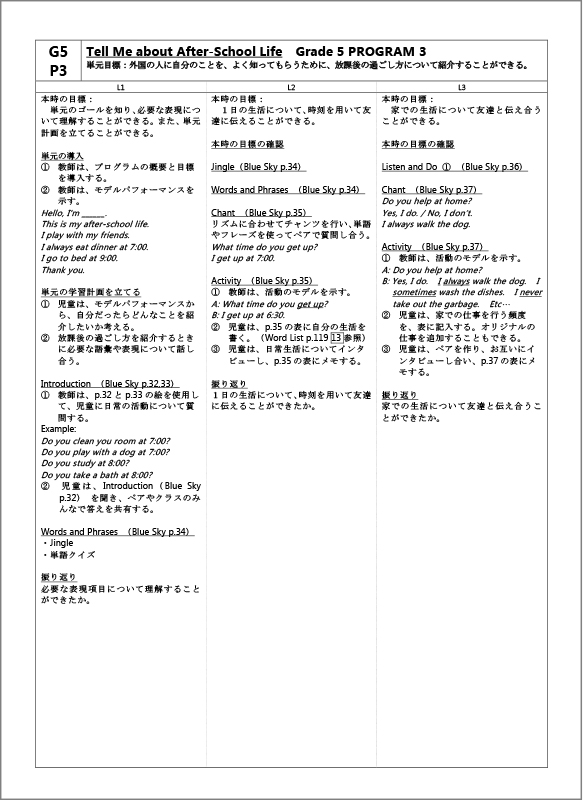

【資料1】(単元の学習計画)

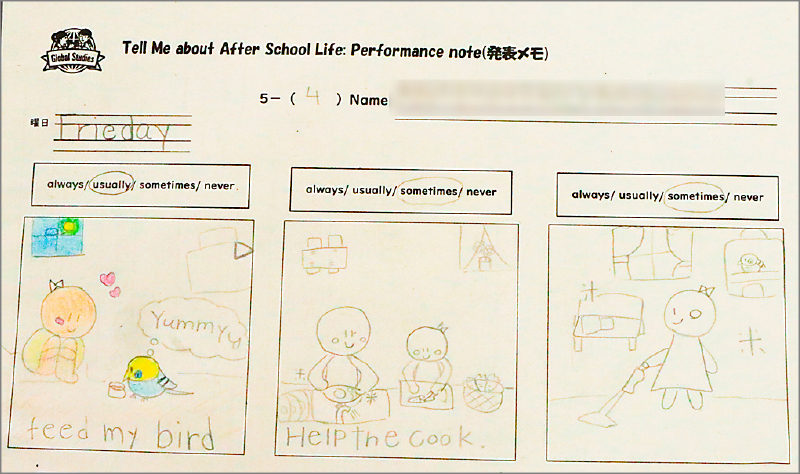

ちなみに今回の授業で伝え合った内容は、私ではなく担任の先生に(G・Sの中に年間15時間設定された)探究の時間にやってもらったものです。この探究の時間は、特に英語を使う時間というわけではなく、調べて自分の考えをまとめる学習が中心で、今回の学習であれば、自分の生活をふり返って、何曜日のどんな様子を伝えるか考えました。そこで必要な表現については、3時間目までにプレゼンテーションで使う言葉を練習しておいて、『じゃあ学習したことを生かして、(4時間目の探究の時間に)メモを書いておいで』と伝えています(資料2参照)。そのときに、『(探究の時間の学習で、英語が)分からなかったら、次の時間に英語の表現は確認するから、何かしら書いておいで。日本語で書いてあれば、いくらでも助けてあげられるからね。絵でもいいよ』と話したのです。その次の5時間目が今日の学習です。

このような学習計画も最初はある程度、私が誘導しますが、今回の単元は今年度3つ目の単元ですから、子供たちも要領が分かり、子供たち自身が5分程度で学習計画を立てることができました。ちなみにこの単元もそうですが、最初は知識・技能を身に付けて、その後、思考・判断・表現を広げられるような活動を入れ、子供が自ら思考し、プレゼンテーションの内容を考えていけるように単元計画をつくっています。もちろん、それぞれの単元の中には、必ず毎時間言語活動を入れて、やり取りを大事にしながら学習を進めています」

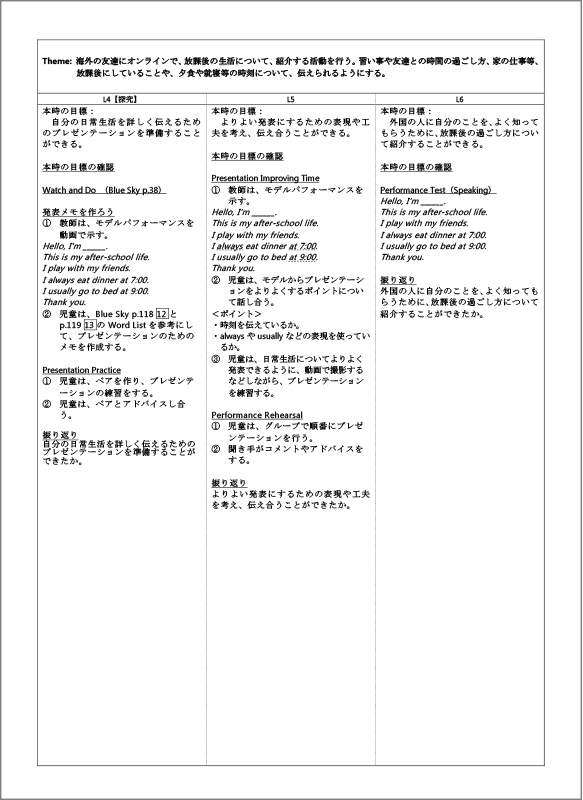

【資料2】

一緒に学習計画を立てることで、子供も見通しがもてる

まず何よりも単元の学習計画を子供たちがつくっていくことが重要だ、と話す針谷教諭。その基となる単元も、市が準備したものをそのまま使って授業にしているわけではありません。あくまで、学校の実態に合ったものに調整していると針谷教諭は話します。

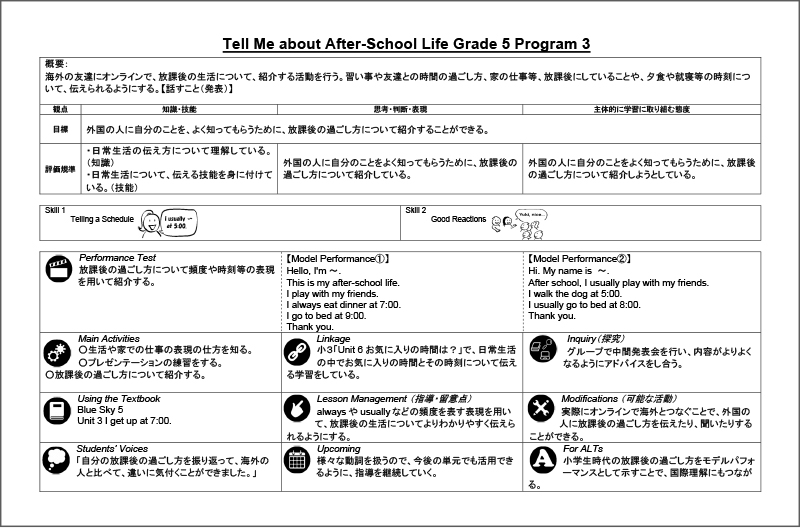

「この単元は、G・Sのカリキュラムだと、海外の子供たちとオンラインで交流するために、英語で放課後の生活を紹介するというものになっています(資料3−1〜3参照)。しかし、本校ではオンラインでの交流などは行っていません。ただ、ALTのジョセフ先生がいますから、『ジョセフ先生に伝えようか!』と言うと、子供たちも喜んで乗ってきますから、それで少し変更して、今回のような単元にしているのです」

【資料3−1】

【資料3−2、3−3】(6時間の授業計画)

G・Sカリキュラムにおける、同単元6時間の内容。

授業自体もとても流暢に、オールイングリッシュに近い形で進められており、単元も子供や学校の実態に合わせて随時変更するという針谷教諭。そこで英語や英語授業の経験が長いのですか、と聞くと、意外な答えが返ってきました。

「英語は大学の教育学部の英語科で学び、小学校と中学校・高校の英語の免許をもっていますが、特に留学経験などはありません。大学生の時に半月程度、ホームステイをしたくらいで特別に英語を学んだわけではありません。英語に限らず、人と話してコミュニケーションを取るのは好きですが」と、特別に英語を学んだわけではないと笑います。

ちなみに大学卒業後は小学校教諭となり、ずっと担任をもち続け(教員経験は14年目)、英語専科になる2年前まで(今年が3年目)英語を授業で行う機会も少なかったとのこと。英語の授業については、専科となった2年前、市の専科教員研修会や国のオンライン研修会で、外国語の授業について学んだと話す針谷教諭。

「専科になった当初は、G・Sのカリキュラムや授業づくりについて何も分からない状態だったので、何もできていなかったと思います。市の研修の中では、指導主事の先生が、『学習計画を立てることがとても大事だ』とおっしゃっておられたのですが、1年目には目の前の授業を進めることで手一杯で、その余裕がなく、2年目から学習計画を子供たちと立てるようにしていきました。実際に6年生で始めたのが、昨年度の2学期、5年生は3学期でしたから、まだ1年程度なのです」

ではそうやって、子供たちが学習計画を立てるようになると、子供たちの姿は変わってくるのでしょうか。通常の担任も長く経験した経緯から、針谷教諭は次のように話します。

「一緒に学習計画を立てることで、子供たちも見通しがもてて、次に何をするかが分かりますし、最後のゴールに向かって、今、自分は何をしなければならないかという自己調整ができます。例えば、『今、自分は発表で使う表現が身に付いてはいないから練習しよう』とか、『自分はもう表現はできているから、より良くするための工夫をしよう』というように、それぞれの子供が実態に応じて自分の学習を進めていけるので、より主体的に子供たちが学ぶようになっていると感じます。

先生に『これがゴールだから、これをやります』と言われた、やらされ感ではなく、自分たちで決めたゴールだからがんばろう、自分たちでやろうという回路につながっていると感じています」