「日頃の見取り」 ができないと 「評定のための評価」 は難しい 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#46

評価は成績を付けるためだけではありません。日頃の子どもたちの理解状況を 「見取る」 ことも「評価」です。みなさんは授業を行う際には、成績のための評価、理解状況を見取る評価、それぞれ意識をしていらっしゃるでしょうか? 今回は改めて「評価」という視点で述べていきたいと思います。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.授業をするなら評価は必ずある

学校での授業である以上、授業には目標があり、その目標が達成されたかどうか、評価する必要があります。

目標のない授業は「場当たりで、はいまわる授業」になりやすく、評価のない授業は「子ども一人一人を見ずに、学級全体で単に授業を進めているだけ」「できない子どもを育てず、できている子を認めない授業」になりやすいといえるでしょう。

つまり、授業をする際には、「子どもたち一人一人にどのような力を育成するのか」という目標を明確にもち、学級全体をひとくくりにして学習状況を見るというよりも「子どもたち一人一人を見て育成する」という意識で関わりたいものです。

また、評価においても「学級として全体的にできているかどうか見る」というより、個々の子どもが成長をしているのか、そして、それぞれに、どのような課題があるのか見るという意識で関わりたいものです。

2.評定に繋がる評価

一般的に「評価」と聞くと「成績をつけるため」に行うことが想像されやすいのではないでしょうか。もちろん、ある程度学習を行ったときに、「資質・能力の三つの柱」に対応する形で「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」という3つの観点で評価します。

それぞれ評価の観点では、どのような場面でどのように評価するか、ある程度決まっています。

例えば、教科書会社のWEBサイトや教師用指導書などには、どの場面でどの観点を評価するとよいか、推奨する場面、観点、内容が書かれています。私たちは、そのような資料を参考にしながら、「評定に繋がる評価」を行うわけです。

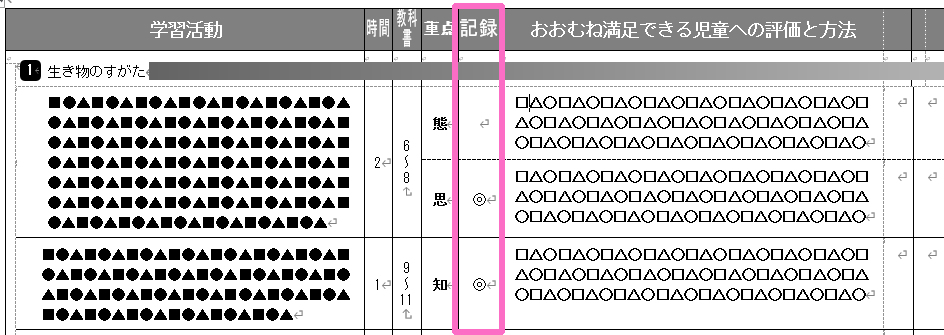

そして、こうした資料には、「評価の記録をする場面」という項目があることにお気づきでしょうか(下図赤枠)。単元計画の一覧表をご覧になってみてください。「記録」とか「評価の記録」などといった欄に「◎」などの記載があれば、そこが「評定に繋がる評価」を行う場面になります。