「個別学習」と「個別最適な学び」の違いから小学校理科の「学習の個性化」を考える 【進め!理科道〜よい理科指導のために〜】#43

個別最適な学び、協働的な学びが最近言われるようになりました。GIGA端末が普及することによって、これまでよりも「子どもに委ねる授業」ができるようになったことから、より個々人に対応した「個別最適な学び」ができるように教師側も指導方法を工夫しようということです。個別最適な学びには、つまずいた子どもに対して個別に対応する「指導の個別化」と、子どもの理解状況に合わせて目標や解決を子どもに委ねる「学習の個性化」があります。今回は小学校における「個別学習」と「個別最適な学び」の違いから、子ども一人一人の解決方法が異なる「学習の個性化」について考えたいと思います。

執筆/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.これまでの授業と「個別最適な学び」の授業

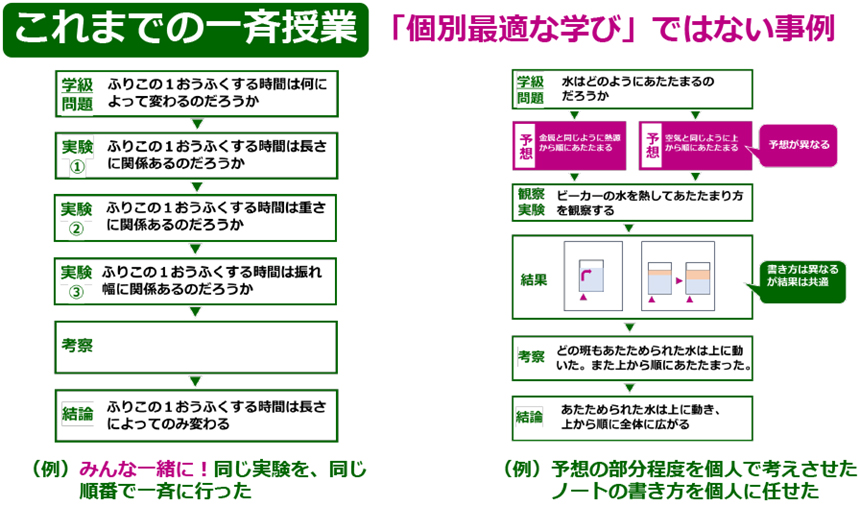

これまでの授業は、一斉授業で「同じ実験を同じ順番でみんな一緒に」行っていました。しかし、「個別最適な学び」は、複線型で子ども一人一人の問題解決を行うことになっていきます。

下の図の左側の事例では、ふりこの授業の実験1から実験3まで、自分の予想とは関係なく、すべての実験をみんな一緒に行っています。

また、右側の事例のように、予想はそれぞれで考えますが、あとは一斉に行っています。

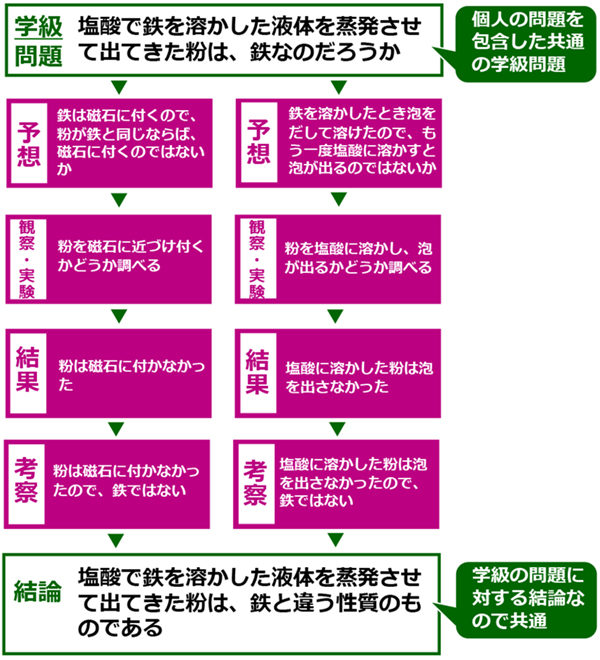

これに対し、個別最適な学びでは、子どもにどれだけ委ね、自分自身で考えさせるか、理科で言えば、自分自身でどれだけ問題解決ができているかにかかっていると思います。個別最適な学びの授業では、予想から考察まで学級の中でも個人の考えがバラバラだということを活かし、それぞれの考えに応じて解決をしていきます。

下の事例では、学級問題が同じでも、個々人によって予想や実験方法が異なり、それに伴って考察までが異なってきています。学級としては、それぞれの結果を持ち寄って、全体のまとめをすることになります。

2.理科における「学習の個性化」をどのレベルで考える?

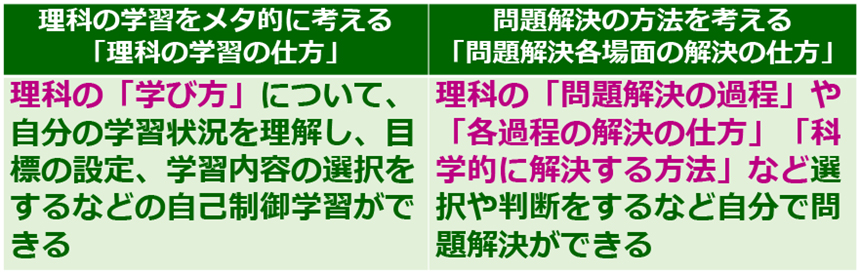

個別最適な学びで、「学習の個性化」をするときには、どのくらいまで子どもに学習を委ねればいいのでしょうか? 小学校理科については、私は2つのレベルがあると考えています。

1つめは、理科の学び方に対する学習の個性化です。

どの単元かは関係なく、自分自身の成長を目的にして理科の学習に取り組むというものです。

2つめは、問題解決の方法や学習内容を習得することを目的にして学習に取り組む、というものです。

小学校では、どちらかと言うと後者に重点が置かれるのではないかと思います。