小2国語「たんぽぽのちえ」板書の技術

今回の教材は、「たんぽぽのちえ」です。本単元では、最終的に、子供たち自身が選んだ植物や昆虫の「ちえ」について「ちえじまんカード」を書き、読み合う活動を行います。そのため、「いつ」「どんなちえ」につながる言葉に着目させたり、理由を表す言葉に着目させたりすることを大切にします。そのような板書の工夫を紹介します。

監修/元京都女子大学教授

同附属小学校校長・吉永幸司

執筆/埼玉県公立小学校教諭・田中崇亮(せせらぎの会)

単元名 みんなで「ちえじまんブック」を作ろう

教材名 「たんぽぽのちえ」(光村図書出版 2年)

目次

単元の計画(全11時間)

- ・たんぽぽについて知っていることや「たんぽぽのちえ」という題名について話し合う。

単元の最後に、たんぽぽ以外の植物や昆虫などの「ちえ」をまとめた「ちえじまんブック」を作ることを知らせ、見通しをもたせる。

・たんぽぽが変わっていく様子について、挿絵を並び替えて予想する。 - 教材「たんぽぽのちえ」を音読し、初めて知ったことやすごいと思ったことを書く。

- 時を表す言葉に着目して、バラバラに示した本文を正しい順序に並び替える。

- 花が咲いてから2、3日たったころの「ちえ」と「わけ」を読み取る。

- 花がすっかりかれたころの「ちえ」と「わけ」を読み取る。

- わたげができるころの「ちえ」と「わけ」を読み取る。

- よく晴れて、風のある日としめり気の多い日や、雨ふりの日の「ちえ」と「わけ」を読み取る。

- たんぽぽがいろいろな「ちえ」を働かせるわけを読み取る。

- たんぽぽの「ちえ」の中から自分が心に残った「ちえ」について「ちえじまんカード」を書く。

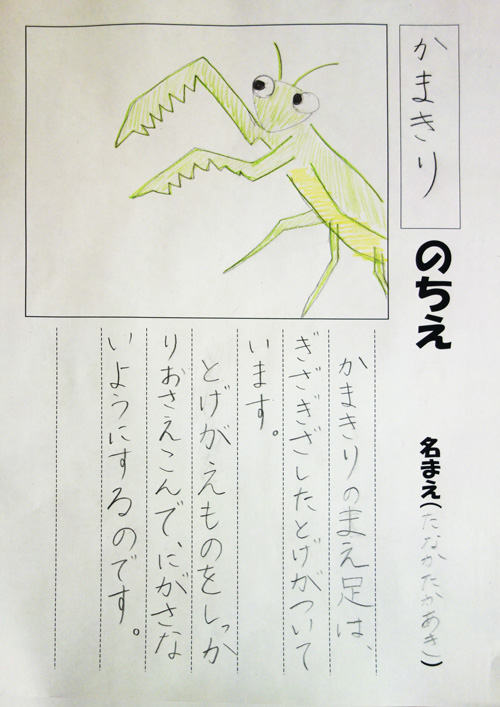

- 自分が選んだ植物や昆虫の「ちえ」について「ちえじまんカード」を書く。

- 「ちえじまんカード」を読み合い、学習のまとめをする。

※ちえじまんカードは綴じ込んでまとめ、「ちえじまんブック」として子供が読めるようにする。

【ちえじまんカードの具体例】

板書の基本

〇重要な語句や単元を通して着目する言葉が分かりやすくなる板書

本単元では、順序を考えながら内容の大体を捉えて読む力を付けるために、「いつ」「どんなちえ」につながる言葉に着目させます。3/11時間目での学習では、時を表す言葉を短冊にして黒板に示します。言葉が目立つようになることに加えて、10/11時間目に自分が選んだ植物や昆虫の「ちえじまんカード」を書くときにも、子供たちが時を表す言葉を使えるように示すことができます。

〇文章の構造が分かりやすくなる板書

黒板に拡大した本文を示し、読み取りたいことに合わせて線を引いたり、色分けしたりすることで文章の構造が分かりやすくなります。

4/11時間目の板書では、「ちえ」に赤い線、「わけ」に青い線を引きました。5時間目、6時間目と続けていくと、子供たちは前半に「ちえ」、後半に「わけ」が書かれていることに気付き、その後の読み取りが容易になります。

〇理由を表す言葉に着目させる板書

本単元では、理由を表す文が「〜からです。」「〜のです。」といった文末で終わることを指導します。4/11時間目では、「わけ」を板書したときに、理由を表す「〜からです。」「〜のです。」の部分に波線を引いて文末を強調しました。